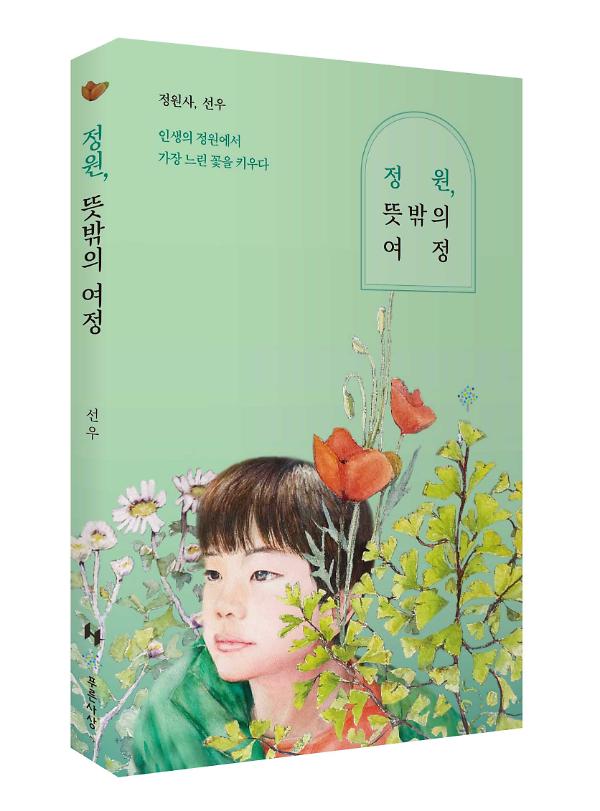

정원 가꾸기를 좋아했던 나는 아기가 들어섰을 때부터 많은 것을 꿈꾸지 않았다. 남들보다 높이 날아가기보다 세상에 깊이 자리 잡기를 바랐다. 그것이면 충분하다고 생각했다. 그러나 아이의 다름이 우리 가족의 삶에 스며들기까지는 시간이 필요했다. ‘조금만 더’ 적극적으로 임했으면 하고 후회가 불쑥 떠올랐다. 정원이의 ‘오늘’이 수월했으면 하는 마음은 언제나 있었다. 지나고 보니 뿌리내림의 속도는 저마다 달랐다. 어떤 식물은 늦게 심었어도 잘 자랐고, 꼭 빨리 심었다고 먼저 피지 않았다.(30~31쪽)

식물을 키우면서 아이를 키운 시간을 되짚어보았다. 베란다 식물 사진을 보여주면 사람들은 비결을 물었다. 사진은 늘 식물이 예쁠 때를 골랐으니까. 애니시다(Cytisus scoparius)의 노란 꽃이 폭죽처럼 활짝 피었을 때 —그 순간을 영원히 붙들고 싶었다. 아이 사진도 마찬가지였다. 정지된 화면 속 정원이는 여느 아이와 다름없었다. 종일 지켜보고 적절한 순간에 말을 건네는 것은 신경이 곤두서는 일이었다. 입을 쭉 내밀고 귀여운 표정을 지을 때 정원이는 사랑스러웠다. 빛나는 눈으로 엄마에게 하트를 그려줄 때를 영원히 기억하고 싶었다. 햇살처럼 빛나는 순간을 사진에 담았다.

정원(이)을 ‘잘’ 키우는 비결이 있을까. 사진에는 동백꽃이 지는 순간도 있다. 보통 꽃이 톡 지는 순간은 잘 담지 않는다. 육아도 그랬다.(84~85쪽)

아이가 초등학교에 입학하면서 이유 없이 무는 버릇도 점점 줄었다. 싫으면 긁지 않고 살짝 밀어내다가, 지금은 고개를 젓는다. 좋으면 까르르 웃다가도 고개를 끄덕였다. 이제는 사랑하면 머리에 손을 대고 하트도 해주었다. 아이의 ‘표현수단’이 조금씩 늘면서 남을 아프게 하는 행동은 줄었다. 가끔 불쑥 올라오는 충동을 참을 수 없을 때는 있었다. 예측할 수 없는 날을 대비해서 미리 주변에 알렸다. 지금 정원이의 세계는 가족만 만나는 것은 아니기 때문이었다.(108쪽)

아이와 함께 돌아오니 마당에 가우라(Gaura lindheimeri) 꽃이 피어 있었다. 진분홍 나비 모양의 꽃을 단 채 바람에 흔들렸다. 꽃은 모두에게 위로와 기쁨을 주었다. 선물처럼 찾아온 꽃 —정원이처럼. 추억을 꽃과 함께 저장해두었다. 어디서든 같은 꽃을 다시 만나면 각각의 추억도 함께 만날 수 있을 테지.

기억은 마음속에 살아 있는 한 송이 꽃이었다. 꽃은 자신의 계절에 피어날 것이다. 조금 늦든, 조금 빠르든, 그것은 꽃의 몫이다. 모두가 그저 꽃이기에.(141쪽)

때로는 ‘있어야 할 자리’에 놓아두는 것이 용기라는 걸 잊어버리고 있었다. 겨울의 나무들은 땅 위에 뿌리를 내렸으니, 정원이는 학교에서 좀 더 편안히 웃음꽃을 피우면 됐다. 누구에게나 그때그때 맞는 자리가 있었으니까. 언젠가 정원사의 눈물을 지켜봤던 나무들은 자신의 자리에서 더 아름답고 풍성하게 자랄 것이다. 아이의 웃음꽃이 내 마음에 녹아들었다. 작고 연약했던 두 그루의 나무는 점점 크게 자라서, 기대어 쉴 수 있는 나무가 될 것이다. 그렇게 각자의 자리에서 애쓰다 보면, 언젠가 내가 심은 나무들이 미래의 정원이가 쉴 그늘도 될 수 있을 것이다. 나는 봄을 기다리며, 나의 자리를 지키고 있다. 고요히 뿌리내리는 정원사로 살아가고 있다.(189쪽)

정원에서는 또 달랐다. 아이와 정원을 가꿀 때, 우리는 하나의 시간 안에 있었다. 내가 작은 호미를 건네면 정원이는 땅을 팠다. 그 자리에 천 원짜리 씨앗을 뿌렸다. 내가 물뿌리개에 물을 받아오면 아이는 흙에 물을 뿌렸다. 전정가위로 시든 가지를 자를 때는 아이는 옆에서 풀잎을 뜯었다. 정원에서는 아이도 날 열심히 지켜보았다. 우리는 함께 정원을 가꾸고 있었다.(204쪽)