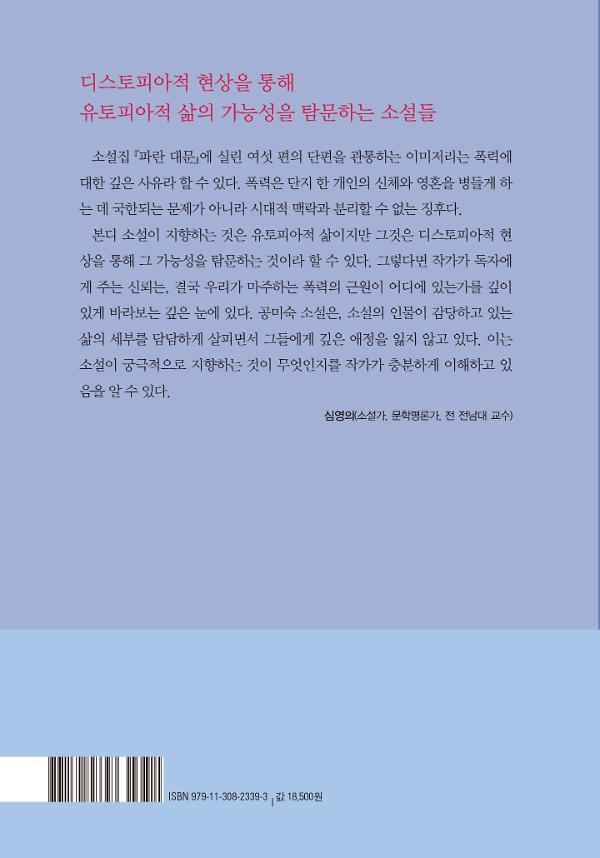

‘행복의 집’에 막 입소한 나는 이모보다 큰아빠인 원장을 졸졸 따라다녔다. 밤에 잠이 오지 않으면 살며시 방을 빠져나와 원장실로 갔다. 책상에 앉아 신문을 보고 있는 큰아빠 품에 안겼다. 그는 가끔 내게 신문 기사 내용을 읽어줬다. 강도가 들어와 일가족을 죽였다. 집에 불이 나서 모두 죽었다. 추운 겨울 노숙자들이 갈 곳이 없어서 얼어 죽었다 같은 내용이었다.

“수인아, 방금 기사를 읽은 것처럼 세상 밖은 정말 무서운 곳이야. 매일 사람들이 죽어 나가고, 집이 없어 길거리에서 잠을 자. 먹을 게 없어서 굶는 사람도 있단다. 네가 있는 이곳이 제일 안전해. 알겠어?”

나는 파란 대문 안에만 있으면 모든 게 안전하다고 생각했다. (「파란 대문」, 28~29쪽)

엄마가 병원에 입원한 지 2주가 넘었다. 병원 안은 고장 난 로봇들로 가득한 공장을 연상시켰다. 팔, 다리, 허리, 손에 붕대를 감은 사람들로 넘쳐났다. 그들을 보고 있으면 나사가 풀린 로봇을 보는 것 같다. 움직일 때마다 붕대를 감아놓은 곳에서 달그락달그락 소리가 들리는 듯했다. 엄마와 나는 움직일 수 있는 그들이 부러웠다.

나는 점점 엄마의 고통에 무덤덤해졌다. 병실의 공기는 탁하면서도 무거웠다. 기저귀를 교체할 때마다 얼른 이 상황이 끝났으면 했다. 엄마가 화장실이라도 갈 수 있다면 그나마 살 것 같았다. 오빠, 언니는 점점 통화 횟수가 줄었다. 메신저 가족 대화방에서만 엄마의 안부를 물었다. 내게는 단답형으로 고생한다는 말뿐이었다. (「파장」, 53~54쪽)

나는 시간이 겹치지 않게 그가 매일 들르는 카페에 가서 좋아하는 바닐라라떼를 포기하고 똑같은 음료를 주문했다. 여직원 중에는 간식을 사 와서 그의 책상에 몰래 놔두고 간 사람이 있었다. 점심시간에 밖에서 커피를 사 와서 그에게 직접 건네기도 했다. 나는 속으로만 끙끙 앓았다. 바로 앞에 있지만, 그가 있는 곳은 나에게는 너무나 먼 거리였다.

그의 행동을 눈으로만 쫓는 것에 나는 심한 갈증이 일었다. 어느 순간, 그의 손이 닿았던 곳을 만져보고 싶었다. 나는 대담해졌다. 그가 커피나 물을 마시고 버린 종이컵, 출입문 손잡이, 복합기, 에어컨 리모컨, 그가 쓰레기통에 버린 종이. 점점 그의 손이 닿았던 물건들을 몰래 만져보고 수집했다. 자리에 없을 땐 책상으로 가 컴퓨터 키보드를 손으로 슬며시 쓸었다. 그러나 그곳에는 이미 그가 남겨놓은 손 온도가 사라지고 없었다. (「스토커」, 107쪽)

순규가 대학원을 다니는 사이 은희는 임신했고, 아이를 낳았다. 은희가 아이를 키우는 동안 시간은 하염없이 흘렀다. 순규는 집안일은 은희에게 모두 맡긴 채 퇴근 후에도, 주말에도 오로지 책만 봤다. 은희는 우는 아이를 등에 업고 남편이 공부하고 있는 어깨너머로 책을 보곤 했다. 다음 시간은 자신의 시간이라고. 언젠가는, 언젠가는 자신도 저 자리에 앉아 그녀가 좋아하는 숫자를 붙잡고 씨름할 날이 올 거라고. 그토록 원하던 시간 속에 머물 수 있을 거라고. 그 황홀한 시간이 주어질 거라고. 은희는 여름날 남편 등 뒤로 흐르는 땀방울마저도 부러웠다. 그러나 시간은 엿가락처럼 길게 늘어졌다. 순규가 박사학위를 받고 모교에 일주일에 한 번씩 강의하러 가는 시간에도 은희의 자리는 그대로였다. 순규에게 공부하고 싶다고 말하려 할 때마다 또다시 은희 앞에 다양한 형태의 단단한 벽이 가로막곤 했다. 한 번도 내뱉지 못한 말은 싹을 피우지 못했다. 그러나 아주 잊은 건 아니었다. (「무풍 에어컨」, 164쪽)