1848년 10월 26일 프랑크푸르트 국민의회에서 소독일주의 원칙에 따른 독일 통일안이 공식적으로 제시되었다. 즉 오스트리아가 기존의 영토를 견지하는 대신 통일국가에 참여해서는 안 된다는 것이었다. 소독일주의를 지향하는 세력은 프로이센 주도로 독일을 통일해야 한다는 견해도 제시했다. 나아가 이들은 오스트리아의 역할을 인정하지 않으려고 했을 뿐만 아니라 아예 독일권에서 축출하려고 했다. (22쪽)

비스마르크의 의도는 무엇이었을까? 이전과 마찬가지로 이번에도 비스마르크의 의도에는 여러 가지가 얽혀 있었다. 1870년 초까지 비스마르크는 독일 통일에 필요한 방법을 모색했다. 그런데 1869년 11월 바이에른에서 치른 지방선거에서 분리주의 세력이 강세를 보였고 친프로이센 내각 역시 크게 약화했다. 게다가 1870년 2월에는 비스마르크가 바덴과의 즉각적 통합을 요구하는 제국의회의 제안을 시기가 부적절하다는 이유로 거부했는데, 이에 대해 국민자유당은 그가 민족적 대의에 무관심하다는 비난을 가했다. 또한 1870년에는 제국의회 선거도 예정되어 있었는데, 새로 출범하는 제국의회는 강제 예산을 재검토할 권한도 가지기 때문에 정부가 이를 통제해야 하는 어려운 과제도 부여받았다. 비스마르크는 호엔촐레른 가문의 위신을 드높일 수 있는 승리가 자유주의자들에게 깊은 인상을 주고 자신에 대한 신뢰 역시 회복되리라는 기대를 품고서 빌헬름 1세를 연방 황제, 혹은 아마도 독일제국 황제로 추대하기 위한 계획도 추진하고 있었다. (170~171쪽)

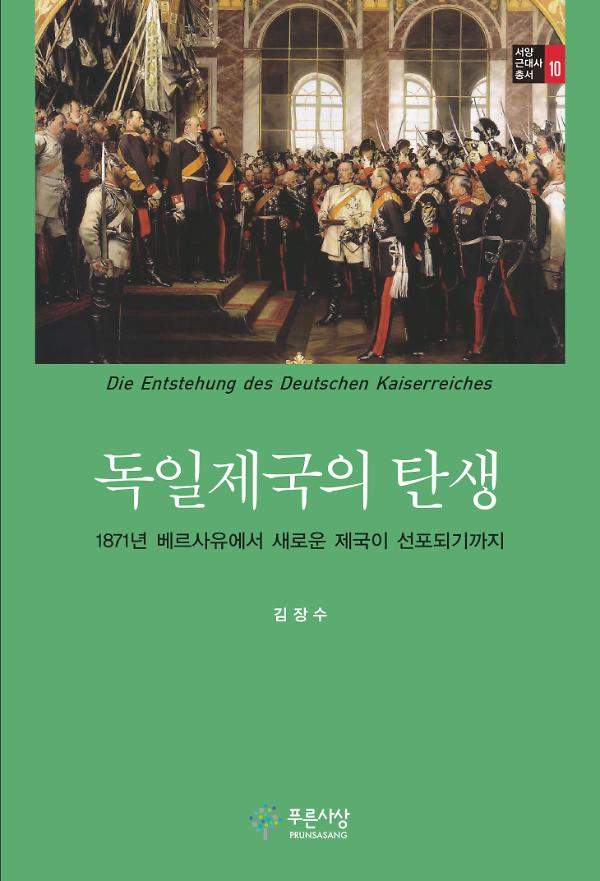

비스마르크는 정치 운영이나 예식에서 어떤 것도 우연에 내맡기지 않았다. 그런 만큼 프로이센의 빌헬름 1세가 의례를 갖춰 독일 황제로 즉위하는 것은 불가능했다. 국왕의 머리에 황제관을 씌울 수 있거나 씌우기를 원하는 사람은 없었다. 그렇다면 주교는 어떠할까? 국왕 자신이 전 영토에서 프로테스탄트 신자 위에 군림하는 최고의 주교였다. 빌헬름 1세는 나폴레옹 보나파르트가 1804년에 그랬던 것처럼 스스로 황제관을 쓰려고 하지 않았다. 이러한 것을 인지한 비스마르크는 사전 계획을 세웠다. 그것에 따라' 거울의 홀'에서는 짧은 예배가 치러졌고, 빌헬름 1세 일행은 홀 끝에 설치된 단상으로 걸어갔다. 빌헬름 1세가 중앙에 자리 잡고 다른 제후들이 양옆에 도열했다. 비스마르크는 차분하고 단조로운 목소리로 독일제국 선포문을 낭독했다. 비스마르크의 계획대로 최고 연장자인 바덴 대공국의 프리드리히 대공이 앞으로 걸어나가 빌헬름 1세가 그동안 듣기 원했던' 독일 황제' 대신“ 빌헬름 황제 만세”라고 소리쳤고, 사람들은 칼을 뽑았고 황제는 즉위했다. (215~217쪽)