'당연한 장례', '당연한 애도'와 불화하는

퀴어한 존재들이 만들어가는 대안적 애도의 모습

▶ 퀴어의 돌봄과 죽음, 정치적 의제가 되다

한국 사회에는 혼인 또는 혈연으로 맺어진 법적 가족에게 삶과 죽음을 의존하도록 하는 제도가 작동한다. 법 제도와 관행상 한 사람의 죽음 이후 모든 권리가 법적 가족에게 자동으로 위임되는 이러한 사회에서, 사회적 소수자는 죽음과 장례 절차를 둘러싼 애도의 전 과정에서 차별을 경험할 수밖에 없다. 특히 퀴어와 장애인 등 소수자들이 혈연가족과 불화할 경우, 그들의 의사와 무관하게 장례가 혈연가족에게 일임되는 일은 곧 존엄하게 살 권리, 존엄하게 죽을 권리와 연결된다. 인권과 평등의 관점에서, 죽음을 둘러싼 애도의 전 과정은 곧 정치적이고 사회적인 의제가 된다.

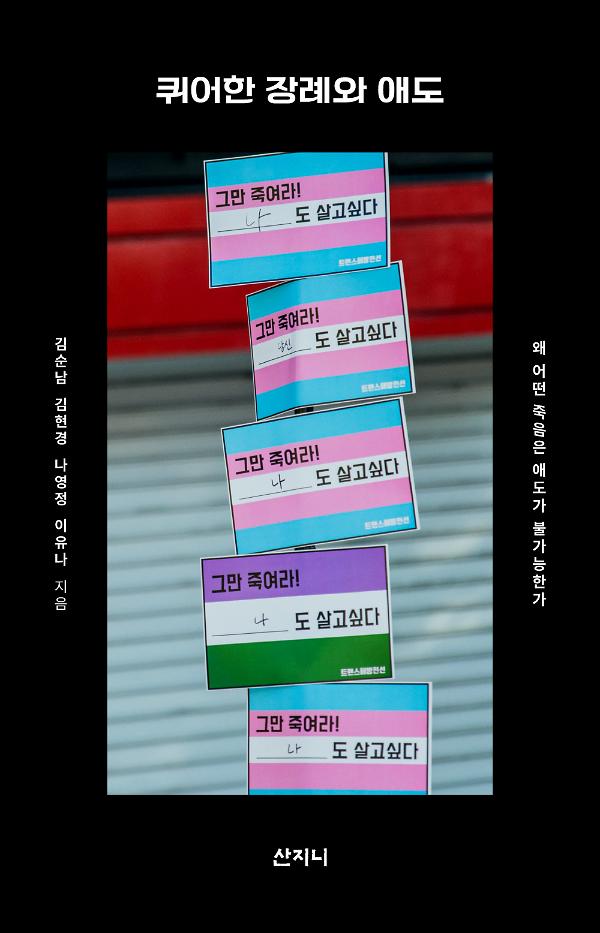

『퀴어한 장례와 애도』는 죽음과 장례, 애도의 전 과정에서 작동하는 배제와 차별에 주목한다. 그리고 제도적으로 '정상'으로 간주되는 장례 방식과 관계의 틀에 문제를 제기한다. 저자들은 자신에게 중요한 파트너, 친구, 동료를 떠나보낸 경험이 있는 퀴어 당사자를 만나 그들이 경험한 돌봄, 삶과 죽음을 살폈다. 이들의 이야기는 폐쇄적인 혈연 중심의 한국 사회가 어떤 지점에서 애도의 권리와 삶의 권리를 박탈하는지 드러낸다. 왜 어떤 죽음은 애도조차 불가능한가. 소수자들의 목소리를 통해 삶과 죽음을 둘러싼 한국 사회의 구조적 문제를 조명하는 논의에 독자들을 초대한다.

▶ 애도의 장에서 퀴어가 마주하는 차별들

죽음은 어떤 삶을 살아왔고, 어떤 관계를 맺어왔는지를 반영한다. 삶과의 단절이 아닌 생의 연결인 것이다. 생존의 토대가 취약한 퀴어들은 사회적 배제 속에서 서로를 돌보며 공동체를 형성한다. 그러나 이들이 죽음을 맞으면, 서로를 돌보며 보호자 역할을 했던 곁의 사람들은 단순한 친구로만 간주된다. 보호자나 파트너로서의 권리는 인정되지 않으며, 고인의 유품과 장례 절차 역시 혈연가족의 몫으로 돌아간다.

법적 자격이 없는 이들에게는 장례 절차에서 자신의 지위를 설명할 수 있는 언어조차 부재하다. 고인의 정체성과 위치를 밝힐 수도 없다. 심지어 고인이 유언장을 통해 파트너에게 모든 권한을 위임했더라도, 장례를 주도하는 것은 원가족의 허락이 있어야만 가능하다. 시신 확인서 등 각종 증명서 발급과 관공서를 상대하는 일에 있어 삶의 동반자로서의 자격은 주어지지 않는다. 사회에서 공식적인 자격이 주어지는가는 곧 애도의 자격과도 연결되는데, 때문에 퀴어들은 장례 과정에서 애도의 주체가 되지 못한다. 생전 고인의 생존과 돌봄에 깊숙이 연루되어 있었던 네트워크 역시 충분한 위로와 지지를 받지 못한다. 결국 애도의 주체 또한 자신의 삶이 존엄하지 않다는 사회적인 위치를 확인하게 된다.

▶ 대안적인 애도의 장을 만들고 저항하다

이처럼 취약한 사회적 토대 위에서도 퀴어라는 정체성을 지우지 않고 애도의 대상이 원하는 장례를 만들어가려고 애쓰는 존재들이 있다. 이들은 수의와 장례 절차에서 성별이분법적으로 작동하는 관습을 사후에도 이어지는 차별로 보고, 고인이 생전 원했던 방식을 협상하며 정체성을 존중한다. 법적 가족으로부터 부여받은 이름이 아닌 퀴어커뮤니티에서 사용하던 이름을 부고에 올리는 등 장례지도사를 설득하기도 하는데, 이 과정은 장례가 단지 형식적 의례가 아닌 삶과 관계를 반영하는 깊이 있는 정치적 행위임을 보여준다.

퀴어로서의 장례문화를 만들 때 조력 네트워크의 지원이 결정적 역할을 하기도 한다. 한국 사회의 퀴어들에게 비슷한 정체성으로 엮인 퀴어커뮤니티는 혈연가족과 차별화되는 중요한 사회적 관계의 일부다. 가족보다 더 끈끈한 관계를 맺는 이들은 소외의 경험을 공유하고 깊은 애정을 나눈다. 이러한 퀴어커뮤니티는 구성원이 생을 마감하는 장소가 되기도 하고, 고인의 유품과 흔적이 남는 곳이 된다. 이곳의 사람들은 단절된 원가족을 대신해 장례를 치르고, 마지막까지 누구보다 강한 유대감을 나누는 관계를 형성한다. 책은 한국의 퀴어커뮤니티가 어떠한 방식으로 고인을 추모하고 집단적인 애도의 장을 만들며 살아 있는 퀴어들과 결속하고 연대하는지, 그 다양한 시도를 소개한다.

▶ 나다운 장례, 퀴어한 애도를 위하여

고인의 뜻과 실제 관계를 중심으로 하는 장례를 보장하기 위해서는 제도 변화가 필수적이다. 현재는 법적으로 인정된 가족만이 연고자가 될 수 있는데, 「장사법」과 「의료법」 등에서 연고자의 범위를 고인이 지정한 인물까지 확대해야 한다. 법이 유대에 따른 장례 주관을 허용하더라도 다양한 유대관계의 사람들이 실질적으로 애도의 권리를 가지기 위해서는 비용의 문제를 무시할 수 없다. 병원비·안치료 등을 감당하지 못해 시신 인수를 포기하는 사례도 많다. 코로나19 시기 정부의 장례비 지원이 무연고사망자 증가를 막았던 경험은 장례비의 공공화가 필요함을 보여준다. 공동체 중심의 소박한 장례 또한 상업화된 방식에 대한 대안이 될 수 있다.

궁극적으로 나답게 죽음과 죽음 이후의 과정을 구성하기 위해서는 사후 자신의 재산이나 신상을 결정할 수 있는 권리, 사후자기결정권이 보장되어야 한다. 뿐만 아니라 소수자의 의료와 돌봄의 전 과정에서 소수자의 삶을 이해하고 당사자가 지정한 사람이 생애말기를 동행할 수 있도록 의료와 돌봄 체계를 개선해야 한다. 마지막으로 보다 다채로운 방식의 애도가 가능하도록 지금의 경직된 장례 절차와 상조 문화 또한 변화해야 한다,

나다운 죽음과 장례의 문제는 사회적 소수자에게만 예외적으로 해당되지 않는다. 1인가구가 증가하고 시민들이 혈연과 혼인이 아니라 보다 다양한 생애경로를 모색하는 지금 한국 사회에서, 이 책이 단지 퀴어의 이야기를 넘어 모두가 존엄한 죽음을 준비하고 애도받을 수 있는 사회를 향한 첫걸음이 되기를 희망한다.