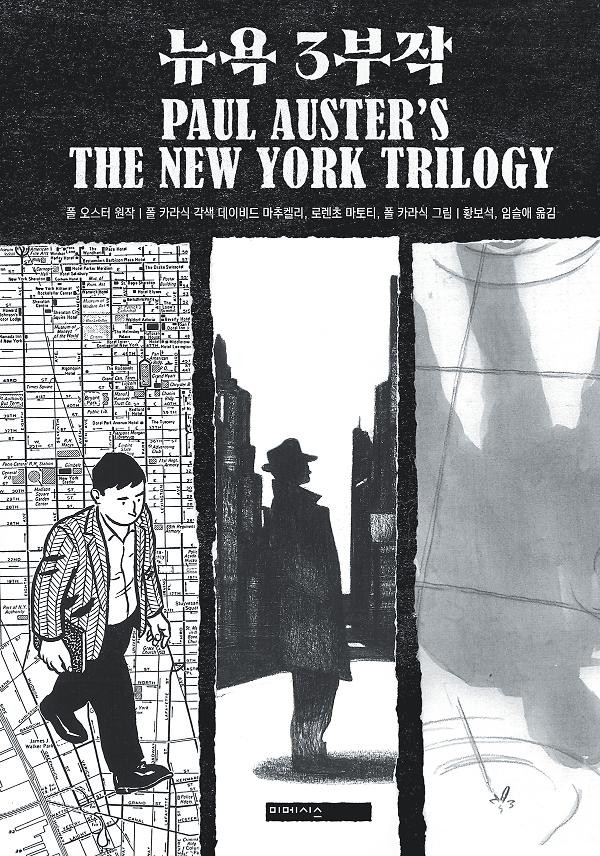

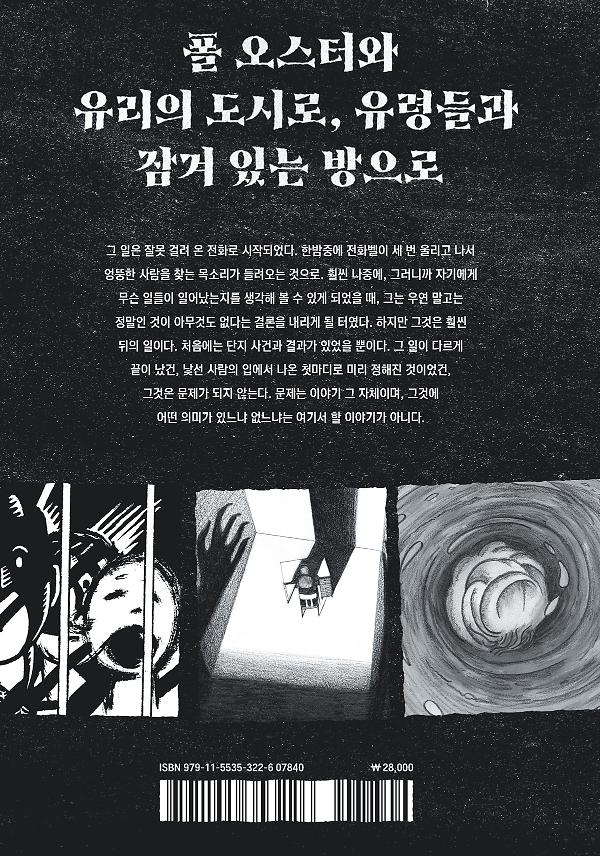

한밤중에 전화벨이 세 번 울리고 전화선 반대편에서 들려오는 목소리…. 엉뚱한 사람을 찾는…. 훨씬 더 나중에 그는 우연 말고는… 정말인 것이 아무것도 없다는 결론을 내리게 될 것이다. 그 일이 다르게 끝났건, 미리 정해져 있었건, 그것은 문제가 되지 않는다. 문제는 이야기 그 자체이며… 그것에 어떤 의미가 있느냐 없느냐는 여기서 할 이야기가 아니다. 10면

퀸은 그 무엇보다 걷는 일을 좋아했다. 뉴욕은 끝없이 걸을 수 있는 미궁이었다. 아무리 멀리까지 걸어도, 이 도시는 언제나 그에게 길을 잃었다는 기분이 들게 했다. 12면

그는 설령 빛이 두 번 다시 돌아오지 않는다 해도 자기가 펜 없이 마음속에 글을 적을 수 있을지, 그 대신 말을 배워 어둠을 자기의 목소리로 가득 채우고 허공에, 벽에, 그 도시에 말을 할 수 있을지 생각해 보았다. 141면

가장 먼저 블루가 있다. 그 후에 화이트가 있고, 그다음에 블랙이 있고, 이 모든 것이 시작되기 전에 브라운이 있다. 브라운 덕에 블루는 업계에 발을 들였고, 브라운 덕에 요령을 배웠고, 브라운이 나이 들자 블루가 업을 이어받았다. 공간은 뉴욕, 시간은 현재, 둘 중 어떤 것도 바뀌지 않을 것이다. 블루는 매일 사무실로 출근해 책상 앞에 앉아 무슨 일이든 일어나길 기다린다. 오랫동안 아무 일도 일어나지 않는데, 그러다가 화이트라는 이름의 남자가 문을 열고 들어오고, 그렇게 모든 것이 시작된다. 149~150면

드디어 그의 마음에 와닿는 문장을 하나 발견한다. 〈책은 쓸 때 고심해서 묵묵히 쓰는 만큼 읽을 때도 그렇게 읽어야 한다.〉 문득 그는 천천히 읽는 것, 과거 그 어느 때의 독서보다 천천히 읽는 것이 비결이라는 사실을 이해한다. 하지만 블루는 자신에게 이런 고문을 가한 블랙을 원망하기 시작한다. 책이 요구하는 마음가짐으로 독서할 인내심을 찾을 수 있다면, 점차 점차 완전한 이해에 다다를 수 있겠지. 자신에 관해. 그리고 블랙, 화이트, 이 사건, 모든 것에 관해. 180면

블루는 평생 방 한 칸에 앉아 책 한 권만 읽으며 언어를 통해서만 세상을 바라보고 타인의 삶을 통해서만 살아야 하는 형벌에 처한 기분이다. 책에 재미라도 있었다면 그렇게 나쁜 일은 아니었으리라. 말하자면 이야기에 푹 빠져 조금씩 자기 자신을 잊기 시작할 수도 있었을 테다. 그러나 이 책은 이야기도, 플롯도, 사건도 제공하지 않고, 그저 방 한 칸에 앉아 책 한 권을 쓰는 사람만 등장할 뿐이다. 189면

그러나 우리는 성장했고, 다른 곳으로 떠났고, 점점 멀어졌다. 인생은 우리를 싣고 속절없이 흐르며, 우리 옆에 남는 것은 거의 없다. 우리가 죽을 때 그것마저 죽고, 죽음이란 매일같이 우리에게 일어나는 일이다. 261면

팬쇼는 내가 있는 바로 그곳에 있었다. 처음부터 거기 있었다. 그의 편지가 도착했을 때부터 그를 상상하려고, 그가 어땠을지 그려 보려고 애썼지만, 내 머릿속에는 언제나 빈칸만 떠오를 뿐이었다. 기껏해야 단 하나의 삭막한 이미지뿐이었다. 잠겨 있는 방. 361면