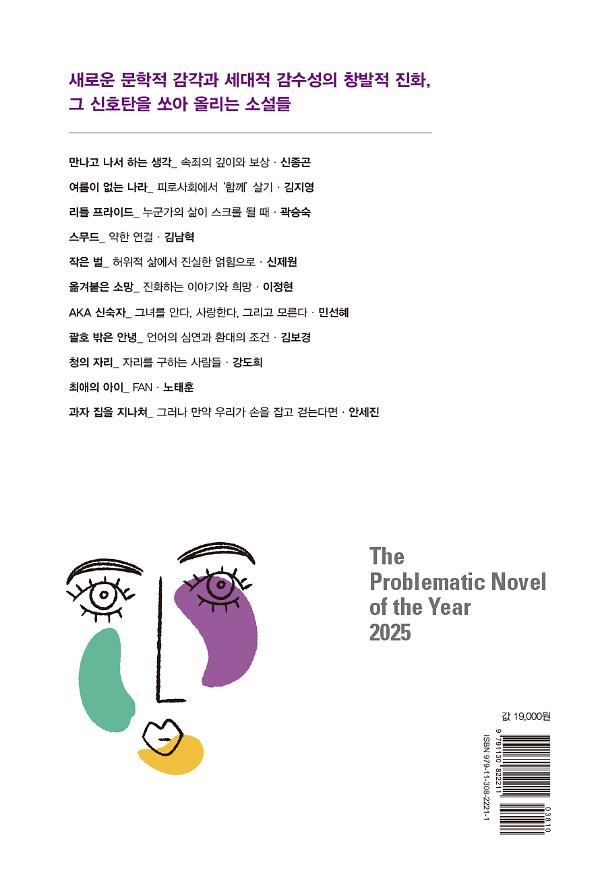

나는 나를 단숨에 밀어내는 듯한 진동에 뒷걸음질 치기 시작했다. 물속을 걷는 것 같은 무게감과 저항감을 느끼면서, 동시에 내 발이 점점 더 다급하게 움직이는 것을 지켜보면서. 이대로 돌아서면 오래도록 후회하리라는 걸 알면서도 돌아섰고, 여기서 달아나면 영영 죄스러우리라는 걸 알면서도 달아났다. 그렇게 나는, 도망쳤다. (김병운, 「만나고 나서 하는 생각」, 23쪽)

미주의 어설픈 위로에 덕희는 톡 쏴붙였다. 대화는 대충 그렇게 끝이 났다. 둘은 조각난 딸기 더미에 설탕을 붓고 나서 한동안 마주 앉아 있었다. 한 사람이 하나의 삶을 지탱하는 것보다는 두 사람이 두 개의 삶을 지탱하는 편이 낫다. 비슷하게 고생하고 비슷하게 안쓰럽고 비슷하게 불행하면서도 종종 같이 즐거울 수 있는 미주와의 삶이 딱 좋았다.

(서고운, 「여름이 없는 나라」, 51쪽)

“이거…… 정말 힘들지 않나요? 여러 가지로요.”

오스틴은 다 안다는 듯 고개를 끄덕였다. 그는 사지연장술에 대해 한참 설명한 다음, 이제 거의 마음을 굳혔다고 덧붙였다.

“그렇게 해서, 새 출발을 하고 싶어요. 좋은 여자도 만나고요, 페미가 아닌 좋은 여자.”

(서장원, 「리틀 프라이드」, 81쪽)

내 말에 미스터 김이 고개를 힘차게 끄덕였다. ‘열사’가 무슨 뜻인지 묻자 그는 생각에 잠기더니 아주 좋은 사람들이라고 풀이해주었다.

아주 좋은 사람들. 그의 말을 나도 미온하게나마 수긍했다. 여기 모인 이들은 모두 좋은 사람들 같았다. 대가 없이 호의를 베풀고 수고를 마다 않고 마음까지 내어주는 온정으로 넘치는 이들이었다. (성해나, 「스무드」, 120쪽)

게다가 이중일은 이 일이 싫었다. 타인의 삶과 죽음에 대해서도 제대로 생각해보지 않은 채 오래도록 이 일을 해왔고 환자들의 삶에 관여하는 것은 정말이지, 죽도록 싫었다. 그래, 죽도록. 이중일이 건사해왔던 그 이상한 평화는, 그들의 삶에 관여하지 않고서야 가능했다.

(예소연, 「작은 벌」, 149쪽)

n&n’s는 세상 물정에 어두운 사람이 전혀 아니어서 아파트를 팔겠다는 아이디어를 떠올렸을 때에도 앞으로 집값이 계속 오르리라는 것을 알았다. 그런데도 남편에게 이렇게 말한 것이다. “여보, 나 살면서 한 번은 돈을 이겨보고 싶어. 아파트를 팔아버리자. 손해 볼까 전전긍긍하지 말고 선제적으로 손해를 봐버리고 손해로부터 자유로워지자.”

(이미상, 「옮겨붙은 소망」, 174쪽)

미리야…… 나는 중요한 일을 하려고 태어난 사람이라는 생각이 이 나이에도 자꾸만 든다. 왜 그럴까. 이 우주에 신숙자로 태어나 헬레나로 살어리랏다,가 되는 건 불가능한 일인데.

엄마, 양말 포장하는 것도 중요한 일이야.

맞아, 그것도 중요하지, 하고 숙자 씨가 순순히 답했다. (이서수, 「AKA 신숙자」, 217쪽)

오직 손짓과 몸짓, 표정만을 동원할 뿐인데 이상하게도 여자가 무슨 말을 하려는지 저절로 이해되었다. 여자는 마임 배우라고 해도 좋을 만큼 동작이 섬세하고 표현력이 뛰어났다. 몸에서 출발한 언어는 의식적인 해석의 노력이 필요 없게 단단한 괄호에 담겨 곧바로 내 몸에 도착했다. (이주혜, 「괄호 밖은 안녕」, 237쪽)

윤은 단을 발견하고 활짝 웃었다. 여전히 걷지 않는 다리 위에는 청을 만들기 위한 과일 꾸러미가 한가득 얹혀 있었다. 단은 당장이라도 그 과일들을 물가에 내동댕이치고 윤을 휠체어에서 끌어내리고 싶은 충동을 느꼈다. (이준아, 「청의 자리」, 262쪽)

스스로를 사랑할 수 있는 기회를 놓쳐버렸고, 그 기회는 앞으로도 오지 않을 것이다. 진짜 비참하지? 그런데 이렇게 비참한 내가 사랑할 수 있는 아이를 가졌다는 건 얼마나 행운인가. 다른 누구도 아닌 유리의 아이를. (이희주, 「최애의 아이」, 302쪽)

힘없이 걷는 두 사람 앞에 과자 집이 보였다. 달콤하고 알록달록한 과자 집이 하나, 둘, 셋, 넷 끝없이. 우리는 앞으로 과자 집을 몇 개나 더 지나쳐야 할까. 모든 과자 집을 무사히 지나칠 수 있을까. 구운 과자 냄새는 어찌나 향긋하고 부드러운지.

(최미래, 「과자 집을 지나쳐」, 341쪽)