■ 짧은 책 소개

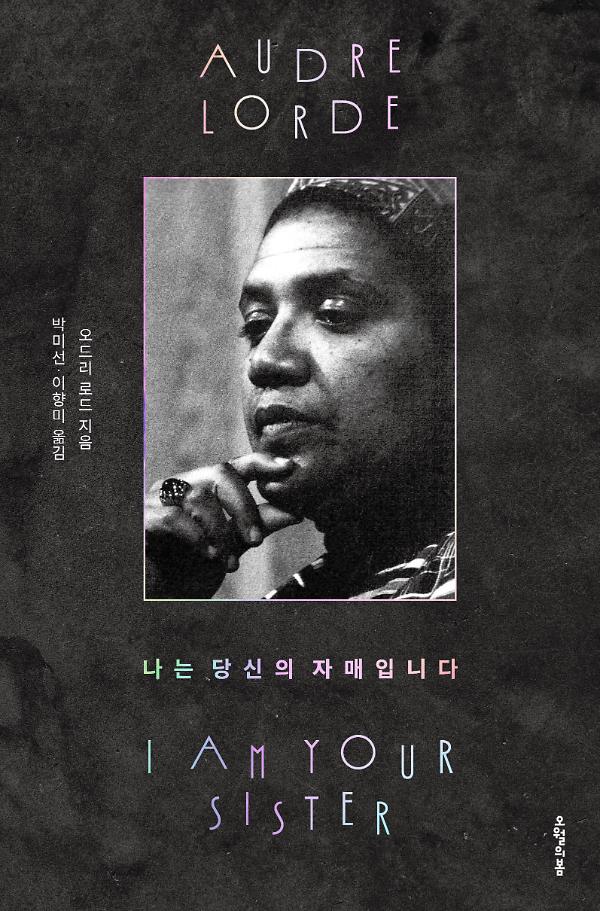

흑인 퀴어 지식인 활동가, 시인, 도서관 사서, 교수, 전사, 두 아이의 어머니. 1970~1980년대 미국의 흑인 민권운동, 급진적 여성운동, 초기 퀴어운동의 담론 형성에 흑인 레즈비언 페미니스트 전사 엄마로서 열렬히 발언하며 스스로를 “시스터 아웃사이더” “당신의 자매”라 불렀던 사람. 오드리 로드가 1976년부터 1990년까지 쓴 에세이, 연설문, 미출간 산문을 모았다. 이 책의 모든 글에서 로드는 흑인 퀴어 페미니스트 입장에서 “나는 당신의 자매입니다”라고 말한다. 1980년대에 이미 전 지구적 관점으로 흑인 페미니즘을 확장한 그는 인종차별, 성차별, 동성애혐오의 전 지구적 연결성에 대한 인식을 촉구하며 연대의 확장을 호소했다. ‘개별적인 생존이란 가능하지 않다’는 그의 말은 오늘 여기에서도 유효하게 울려퍼진다. 우리는 무엇과 싸워야 하는가? 또 다른 소수자/약자인가? 이 세계는 어떻게 우리가 서로를 혐오하고 자신보다 더 약한 이들을 짓밟도록 분열을 부추기는가? 우리는 어떻게 연대를 확장할 수 있을까? 우리 사이의 차이를 탐구하며 공동전선의 연대를 모색하고자 하는 모두에게 오드리 로드를 권한다.

■ 긴 책 소개

“함께, 우리의 차이를 의식적으로 인정하는 가운데

우리는 이길 수 있고, 이길 것입니다. 투쟁은 계속됩니다.”

우리 사이의 차이를 탐구하며

공동전선의 연대를 모색하기 위하여

흑인 퀴어 지식인 활동가, 시인, 도서관 사서, 교수, 전사, 두 아이의 어머니. 스스로를 “시스터 아웃사이더” “당신의 자매”라 불렀던 오드리 로드의 1976년부터 1990년까지 연설문, 미출간 산문, 인터뷰, 서평을 모았다. 1970~1980년대 미국의 흑인 민권운동, 급진적 여성운동, 초기 퀴어운동의 담론 형성에 흑인 레즈비언 페미니스트 전사 엄마로서 열렬히 발언했던 그의 목소리를 생생하게 들을 수 있는 책이다.

이 책의 모든 글에서 드러나는 것은 로드가 흑인 레즈비언 여성들의 삶을 짓누르는 폭력에 저항하기 위해, 이들이 처한 고립과 두려움을 줄이기 위해 말하고 썼다는 사실이다. 로드는 흑인, 여성, 레즈비언, 페미니스트, 엄마들에게 노골적으로든 암묵적으로든 강요되는 침묵을 깨고자 모든 글에서 자신의 다층적 정체성을 분명하게 드러내며 이들을 공적 인식의 지평에 들이고자 한다. 이들이 흑인, 여성, 퀴어, 노동자 해방의 역사적 주체이며 저항자임을 기록하기 위해서다.

또한 이 책 전반에서 로드는 전 지구적 관점으로 흑인 페미니즘을 확장한다. 예컨대 아프리카, 중동, 남아메리카의 전쟁 지역에서 매일의 재난 상황을 살아가는 이들의 삶이 국경에 상관없이 우리의 삶과 연결되어 있음을 드러내는 그의 목소리는 우리 각자에게 ‘세계 시민’으로서의 책임이 있음을 역설한다. 이러한 전 지구적 관점은 오늘날 세계 곳곳에서 점증하는 억압과 차별과 폭력을 ‘우리의’ 문제로 연결해 사유할 수 있도록 인식의 확장을 촉구한다. 인종차별, 성차별, 동성애혐오, 이성애중심주의, 빈곤, 전쟁 등의 문제는 결코 개별적인 사안이 아니며, 따라서 우리는 어느 문제 하나에만 맞설 수 없고, 이 문제들 사이의 연결점을 숙고하지 않을 수 없다. 이미 1980년대에 이러한 인식의 확장을 호소했던 로드의 목소리는 오늘날에도 여전히 유효하며, “전 지구적 관점을 지닌 흑인 퀴어 페미니즘은 로드가 우리에게 남긴 유산이다”.(옮긴이 해제, 11쪽)

우리의 차이를 가로질러,

“나는 당신의 자매입니다”

오드리 로드는 흑인, 레즈비언, 두 아이의 엄마로서 백인중심적이고 이성애중심주의적이며 동성애혐오적인 당대 페미니즘에 돌을 던지듯 목소리를 낸 인물이다. 이 책에 수록된 모든 글들에서 로드는 자신이 흑인, 여성, 페미니스트, 레즈비언, 두 아이의 엄마라는 사실을 공표하며 말한다. 이들이 특히나 침묵당하는 순간에, 예컨대 흑인 앞에서 여성임을 말하고, 백인이 다수인 페미니스트들 앞에서 흑인이고 레즈비언임을 말하고, 레즈비언 앞에서 엄마임을 말하는 식이다. 로드는 강압적으로든 암묵적으로든 언제나 침묵당하는 이들이 누구인지 알았고, 자신이 어느 편에서 목소리를 낼 것인지에 관한 확고한 신념이 있었다. 또한 자신은 물론이고 자신의 목소리로 대변되는 이들이 여성과 퀴어와 노동자와 흑인의 해방에 기여한 역사적 주체임을 기록하고자 했다.

흑인이고 여성이고 레즈비언이며 엄마인 로드의 다층적 정체성은 차이를 가로질러 서로에게 손을 뻗어야 한다는 연설로 이어진다. 서로의 생존을 도모하기 위해 필요한 것은 개별 정체성에 따른 선 긋기와 배제가 아니라, 서로의 차이를 인식하고 인정하는 가운데 이를 가로질러 이야기를 듣는 것이다. 한 사람 한 사람을 그의 방식대로 인정하는 일의 중요성과 그러한 가운데 발휘하는 창조적이고 정치적인 힘을 로드는 강조한다.

두려움 없이 쓴다는 것,

두려움 없이 말한다는 것

총 3부로 구성된 이 책의 1부와 3부를 흑인 퀴어 페미니즘으로 읽을 수 있다면, 2부에서는 글쓰기에 관한 로드의 철학과 사유를 엿볼 수 있다. 시인 오드리 로드의 시학과 예술론이 담긴 글들로 이루어진 2부의 글들은 쓰기와 읽기가 어떻게 탈식민적 자기해방과 자유의 실천일 수 있는지 아름답게 보여준다.

로드에게 삶과 시는 분리될 수 없는 것이었다. 그는 자신의 삶을 쓰고 그것을 살아간다고 말한다. 그의 시는 주로 느낀 것들을 써둔 일기에서 탄생했다. “이름 붙이기도 애매한, 시작도 끝도 없는 감정들.”(113쪽) 로드는 서구 백인 중심의 사상에서 줄곧 존재해온 이성과 감정 사이 위계에 맞서며, “나는 생각한다. 그러므로 존재한다”는 명제를 “나는 느낀다. 그러므로 자유롭다”로 전복한다. 로드에게 시는 곧 삶이 아니었지만, 삶의 활용 없이는 빚어낼 수 없는 것이었다. 그중에서도 주요하게 다뤄지는 분노라는 감정에 대해, 로드는 “내가 느끼는 분노를 인식하고 명명하여 그 분노를 그것이 있어야 할 마땅한 곳에 두는 효과적인 방법을 배우는 것이야말로 중요했다”(64쪽)고 말한다. 자신의 생존뿐만 아니라 두 아이들의 생존을 위해서도 말이다.

글쓰기를 가르치는 일 또한 마찬가지였다. 도서관 사서로 일하면서 글을 썼던 로드는 1968년 투갈루대학교의 초청으로 흑인 청년들에게 시 창작 수업을 진행한 이후 “앞으로 남은 삶 동안 내가 하고 싶은 일을 찾았다”고 말한다. “글쓰기가 내 삶의 중심이어야” 한다는 깨달음이었다.(104쪽) 로드가 글을 쓰는 주된 이유는 “겁에 질려 말하지 못하고 자기 목소리를 내지 못하는 여성들을 위해서”였다. “그들은, 우리는, 우리 자신이 아닌 두려움에 복종하라고 교육받아왔기 때문”이고, 그래서 “스스로를 존중하고 자신의 필요를 살피는 법을 반드시 배워야” 하기 때문이다.(105쪽) 로드가 자신의 목소리를 내고, 스스로를 존중하고, 자신의 필요를 살피는 방법은 글쓰기였고, 이후 글쓰기를 삶의 중심에 두고 다른 이에게 가르치는 일을 남은 생애 동안 하고자 했던 이유도 아마 거기에 있을 것이다. 그런 로드가 “두렵더라도 어쨌든 해보라고. 지친 가운데서도 일하는 법을 배우듯, 우리는 두려움 속에서도 쓰는 법을 배울 수 있을 것”(119쪽)이라고 격려하는 목소리는 오늘날 여전히 두려움과 불신을 마주하며 자신의 삶, 자신의 감정을 쓰고 있는 이들에게 큰 위안을 전해준다.

우리가 가장 취약해지는 곳에서

우리가 지닌 가장 큰 힘을 이끌어내기

오드리 로드는 우리가 가장 취약해지는, 가장 억압받는 곳에서 가장 큰 힘을 끌어낼 수 있다고 보았다. 우리가 지닌 차이는 그 자체로 문제가 되지 않는다. 문제는 “우리가 우리의 차이를 주장하지 않거나 우리 스스로 정의하지 않을 때 그 차이를 잘못 명명하거나 변칙적으로 사용함으로써 발생하는 왜곡”이다.(179쪽) 이러한 왜곡을 검토조차 하지 않을 때 우리를 가르고 분열시키는, 그래서 누가 더 약자이고 누가 더 억압받고 차별당하는 사람인지를 구분하는 데 열을 올리는 ‘너’와 ‘나’ 사이의 선이 그어진다. 로드는 차이를 잘못 명명하고 변칙적으로 사용함으로써 발생하는 왜곡(어떤 차이는 더 좋거나 나쁘다, 긍정적이거나 부정적이다, 우월하거나 열등하다는 식의)을 바로잡고, 우리에게 주어진 차이를 인식하고, 재주장하고, 정의하면서 이러한 차이가 우리의 미래에 관해 무엇을 가르쳐줄 수 있는지 탐구해야 한다고 말한다. 차이가 용인되지 않을 때, 즉 무언가가 ‘비정상’이고 ‘열등한’ 것으로 취급당하며 그것을 이유로 침묵당하고 혐오당하고 배제당할 때 차이는 우리를 가장 억압하며 취약하게 만든다. 그러나 역으로 우리가 차이를 제대로 인식하고 인정하고 그것을 가로지르며 서로를 듣는다면, 우리는 바로 그 차이에서 가장 큰 힘을 끌어낼 수 있다.