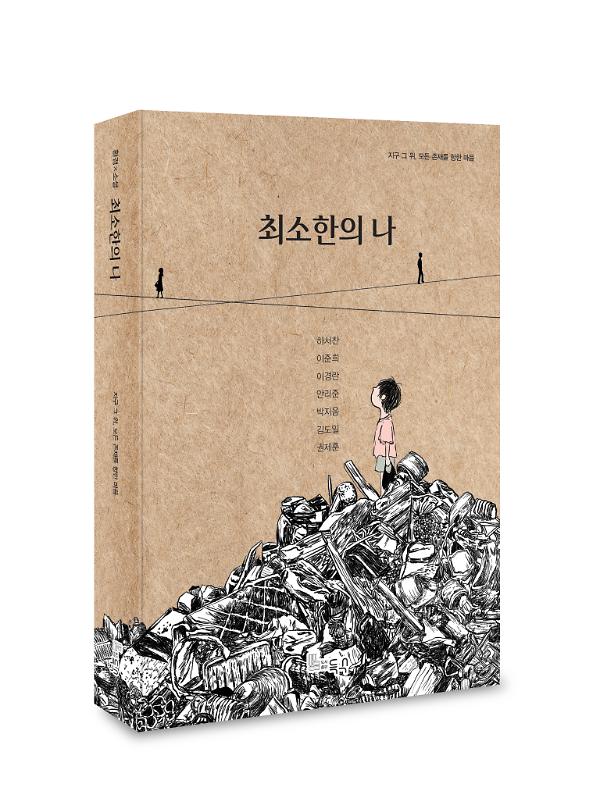

“함부로 생산되고 함부로 유통되어 주인을 만났으나 곧 외면당하고 쓰레기통에, 의류 수거함에 내쳐진 옷들. 저것들이 돌고 돌아 염소인가, 소인가의 목구멍으로 넘어간다. 그것을 상상하면 나는 아무 데서나 또 토할 것 같다. 저 옷들을 어디론가 치워버리고 싶다. 그러나 어디로? 어디로 치우면 돌고 돌아 다른 생명체의 위장으로 들어가지 않고, 소각되어 유독 가스를 내뿜지 않고, 매립되어 오랫동안 땅의 생명을 갉아 먹지도 않고 감쪽같이 사라질 수 있나?” 「최소한의 나」 중에서

이 소설을 쓰는 동안 조금 괴로웠다. 일종의 죄책감이라고 할까. 시간이 흐르면서 점점 괜찮아졌다. 무감각해진 것인데, 과연 괜찮다고 할 수 있을까. - 권제훈 작가

인간은 망각의 동물이기에 고통과 시련을 겪고도 다시 일어서 앞으로 나아갈 수 있다. 하지만 그사이 함께 고통과 시련을 겪은 자연은 어떨까? 자연은 망각을 모른다. 되풀이되는 개발과 파괴의 역사 속에서 인류가 회복을 논할 때, 무엇도 잊지 않은 채 가만히 우리를 응시하는 자연의 시선을 생각해 본다. - 안리준 작가

k-고딩과 k-부장은 멸망 앞에 무너진다.

허물어지는 쓰레기더미는 한때 삶이었다.

엄마는 개펄에 묻혀 말이 없다.

창문 밖을 본다. 전부 떠내려간다. 이제 우리 차례다. - 하서착 작가

작품은 작가의 상상에 기반하였으므로 특정 기업과는 무관하다. 만약 당신이 소설을 읽고 떠오르는 데가 있다면 불순한 생각이니 얼른 머리에서 지워라. 작품은 작가의 상상에 기반하였으나 현실을 반영하고자 하였다. 어떤 도시는 소설처럼 고통받고 있을지도 모른다. 어쩌면 현실은 작가의 비루한 상상력으로 가늠이 안 될 수도. - 김도일 작가

〈길가메시 서사시〉에는 길가메시와 엔키두가 삼목산의 훔바바를 물리치는 장면이 나온다.

문득 궁금했다.

훔바바는 도대체 무슨 잘못을 한 거지?

소설은 이 질문에서 시작되었다. - 이준희 작가

후쿠시마 오염수를 방류하고 있는 일본의 만행. 그 사실을 망각하고 있는 우리는, 다음 세대에게 죄를 짓고 있는 것이다. - 박지음 작가

우리는 왜 소비에 목숨이라도 걸 것처럼 살고 있는가. 모든 소비는 쓰레기를 생산한다. 쓰레기로 지구를 망가뜨리기로는 인간이 유일할 것이다. 이토록 절망적인 현실에도 희망은 있을까? 아직은 있다고 믿어도 될까? - 이경란 작가