내가 그 인간을 용서하기도 전에 어떻게 하나님이 먼저 그를 용서할 수 있어요? _신애(전도연)의 대사 중에서

밀양이 어떤 곳이냐? 뭐라 카겠노.... 똑같아예. 딴 데하고.... 사람 사는 데 다 똑같지예. _종찬(송강호)의 대사 중에서

우리는 타인의 고통에 대하여 함부로 말할 수 없다. 가해자가 있는 피해자의 고통인 경우에 더욱 그렇다. 용서 이전에 고통이 문제가 되는 것이다. 인간이라면 누구나 참을 수 없는 고통과 맞닥뜨리게 되지만, 문제는 타인의 고통은 그만큼 느끼지 못한다는 것이다. 그렇다면 영화는 타인의 고통을 어떻게 전달하는가. 고통받기 싫어하는 관객들에게 어떤 방식으로 고통을 공유하도록 해야 하는가. 과연 그것이 가능할까. 시나리오를 쓰기 시작하고부터 촬영하는 내내 나는 그 의심에서 벗어날 수 없었다. (...) 영화는 눈에 보이지 않는 것을 어떻게 보여주는가. 그것은 결국 ‘영화는 눈에 보이는 것을 어떻게 보여줘야 하는가?’와 같은 질문이다. 나는 눈에 보이지 않는 것을 말하는 대신, 눈앞에 보이는 것을 있는 그대로 보여주고자 했다. 밀양의 그 특별할 것 없는 공간과 그곳에 살고 있는 사람들의 있는 그대로의 일상, 그리고 햇볕. _이창동, 작가의 말 ‘말할 수 없는 것을 이야기하기 위하여’ 중에서

영화란 그저 볼거리일 뿐이라고, 2시간짜리 오락일 뿐이라고 말하는 사람들이 있다. 그러나 어떤 사람들에게 영화는 거울이고 나침반이며 망치이다. 이창동은 ‘온몸을 던져 세계와 대결하는 단독자로서의 예술가’라는 전통적 예술가 개념에 가장 잘 들어맞는 감독이다. 누구나 쿨하게 취향과 스타일을 내세우는 이 시대에, 그는 고집스럽게도 본질과 진실을 말한다. 휘황한 테크놀로지와 방대한 참고 목록엔 눈길조차 주지 않은 채, 그는 오로지 인간이라는 심연 속으로 깊숙이 자맥질할 뿐이다. _이동진, 인터뷰 ‘영화라는 매체가 도달할 수 있는 깊이’ 중에서

용서, 구원? 이는 몸의 훼손을 알지 못하는 자들의 용어이다. 피해는 재해석(dis-covery)될 수는 있어도 사건 이전으로 회복(回復, re-covery)될 수 없다. 하물며 재해석도 어느 세월에……? 재해석, 즉 새로운 지식이나 해방의 언어가 생산될 수 있는 사회적 역량을 갖춘 공동체는 많지 않다. 피해자가 고통을 벗어날 수 있는 방법은 없다. 그들의 고통을 다루고자 하는 예술가가 있을 뿐이다. 나의 유일한 위로는 윤리적인 지식인 이창동의 존재다. 나는 그에게 의지한다. _정희진, 에세이 ‘피해자의 오만과 숭고한 실패’ 중에서

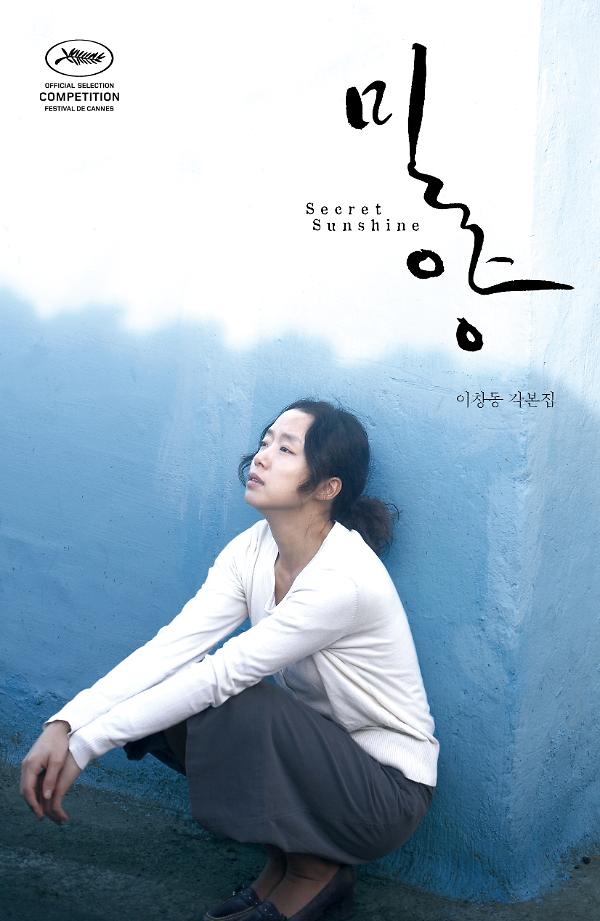

‘밀양’은 칸 국제영화제에서 공개된 후 여우주연상(전도연) 수상을 포함해 비평적으로 큰 상찬을 받았고 이창동의 영화가 늘 그랬듯이 영화 속 상황의 극적 충격에 반응하는 평자와 관객의 윤리적 입장에 따라 적지 않은 논란을 불러일으켰다. 감독 본인이 ‘평범하다.’고 강조했던 수사는 빈말이 아니었다. 촬영과 편집은 극적 수식이 극도로 절제되어 있었고, 담담함을 고수하는 카메라의 태도가 영화 속에 담긴 삶과 죽음, 구원과 용서의 면면에 대해 그 어떤 구획 정리도 거부하기 때문에 오히려 충격이 컸다. _김영진, 인터뷰 ‘특별하지 않은 삶에 던지는 질문’ 중에서

다른 한편으로 신애에게는 자기 삶이 의미가 있었으면 좋겠다는 강렬한 욕구가 있습니다. 그것이 종종 공허한 세속성으로 보이기도 하지만, 좀 더 근원적으로는 자기 삶이 그냥 의미 없는 삶이 되는 것을 받아들이지 못하는 것입니다. 자기 삶을 의미화하려고 노력하는 것이라고도 볼 수 있죠. 이를테면 범인의 딸과 미용실에서 만나는 장면은 신애가 자기도 모르는 의미를 거부하는 대목입니다. 한 사람은 가위질을 하면서 머리를 잘라주고, 신애는 거기에 머리를 맡기고 있어요. 그 미용실 분위기가 얼마나 평화롭습니까? 자기 아이를 살해한 범죄자의 자식이지만 아이는 또 무슨 죄가 있겠어요. 게다가 그 아이는 피폐해졌고 힘들게 살아가고 있어요. 거기서 충분히 화해할 수 있죠. 화해하면서 위로받고, 또 용서해줌으로써 다시금 의미를 찾을 수도 있습니다. 그처럼 우리의 삶에서 조우하는 극적인 무언가가 아마도 어떤 의미일 수 있습니다.

관객이 원하는 의미를 부여하는 것은 종교의 역할일 수도 있고 신의 역할일 수도 있습니다. 그것을 더 알기 쉽게 관객들에게 전해주는 게, 말하자면 영화의 방식입니다. 보통의 방식인 셈이지요. 신이 역사해서인지 아니면 삶의 어떤 아름다운 순간을 마주해서인지는 모르지만, 관객은 눈물을 흘리고 의미를 부여하고 그 의미를 받아들이게 됩니다. 그게 영화의 역할이죠. 하지만 저는 그러고 싶지 않았습니다. 물론 그럴 수도 있었겠지만 그걸 부정할 만큼, 그걸 거부할 만큼 강한 인간의 의지를 보여주고 싶었고, 사람들이 쉽게 원하는 그 의미를 한 번 더 질문으로써 관객들에게 되돌리고 싶었습니다. _이창동, 인터뷰 ‘특별하지 않은 삶에 던지는 질문’ 중에서