나는 고개를 돌리고 모두에게 활짝 웃어 보였다….

그 순간 그들의 거울 속이 보였다.

거기 내 파리한 얼굴이 있었다. 거울 셋에 하나씩. 그리고 그 바로 뒤에 다른 얼굴이 있었다. 살갗이 뼈에서 녹아내리는 얼굴이. 파리한 머리칼이 구름 같았다. 한껏 드러낸 이빨이 작고 붉은 게 꼭 석류씨 같았다. 검고 번뜩이는 눈이 보였다. 그리고 마지막으로, 내게 남은 찰나의 순간에 내 목을 향하는 갈퀴진 손가락 다섯 개가 보였다.

- 본문 21~22쪽

“잠든 줄 알았는데.” 내가 말했다.

“잠들어? 내가? 난 죽은 몸이야. 잊지 말라고.”

“아님 저승으로 돌아갔든 뭐든 네 할 일을 하는 줄 알았지.”

“아니. 그냥 단지에 갇혀 있는 중이야. 잘못한 거 하나 없이. 자고 있었던 것도 아냐. 난 잠을 안 자거든. 내가 절대로 안 하는 여러 가지 중 하나지. 가령 난 콧구멍을 안 파. 꿈꾸면서 한숨을 쉬지도, 아침 운동으로 팔 벌려 뛰기를 하며 방귀를 뀌지도 않는다고, 루시. 그런 게 한둘이 아냐.”

나는 배낭을 향해 인상을 썼다. “그런 건 나도 안 하거든요.”

“안 하긴 개뿔. 우린 코딱지만 한 단칸방에 같이 살거든요.”

- 본문 51~52쪽

“내 곁에 있어줬으면 싶은 사람은 너밖에 없어.”

이상하다. 이따금 어떤 선택을 하게 되는 과정은. 당신은 구체적인 생각과 논리로 마음을 정해놓고도 순간 어수선한 감각들에 끌려 그 결심을 바꾼다. 나는 시종일관 그에게 거절할 준비가 돼 있었다. 심지어 마지막에는 사과의 말을 하고 작별 인사를 건네려 입을 여는 중이었다. 하지만 그 순간 이미지들이 스쳐갔다. 누가 내 눈앞에다 플레잉 카드라도 휙휙 날리듯. 록우드와 조지와 포틀랜드 로가 보였다. 내가 떠나온 집과 삶이 보였다. 피츠 소각장이, 런던을 고독히 걷던 순간들이 보였다. 불운한 로트웰 팀이 보였다. 그중에서도 파나비, 부루퉁하고 거만하고 무정하게 내게서 등을 돌리는 그가 보였다.

한 번만, 딱 한 번만 진짜 동료들과 다시 일하면 근사할 것이다.

- 본문 72~73쪽

-

우리 손님이 자기 무릎을 내려다봤다. “네, 다른 게 있긴 해요. 여러분이 사이좋게 오줌을 지리고 너무 무서워서 못 간다고 할까 봐 여기서 얘기하기 싫었어요. 기차에서 얘기할 생각이었는데.”

이 말에 조지가 눈자위를 꾹꾹 눌렀다. 록우드가 부드럽게 말했다. “글쎄, 우린 기차를 안 탈 거니까. 오늘은 확실하고 어쩜 앞으로도 영원히. 그 아주 무서운 것 얘길 그냥 하면 좋겠는데. 무서워서 죽을 거 같아도 최대한 참아볼게.”

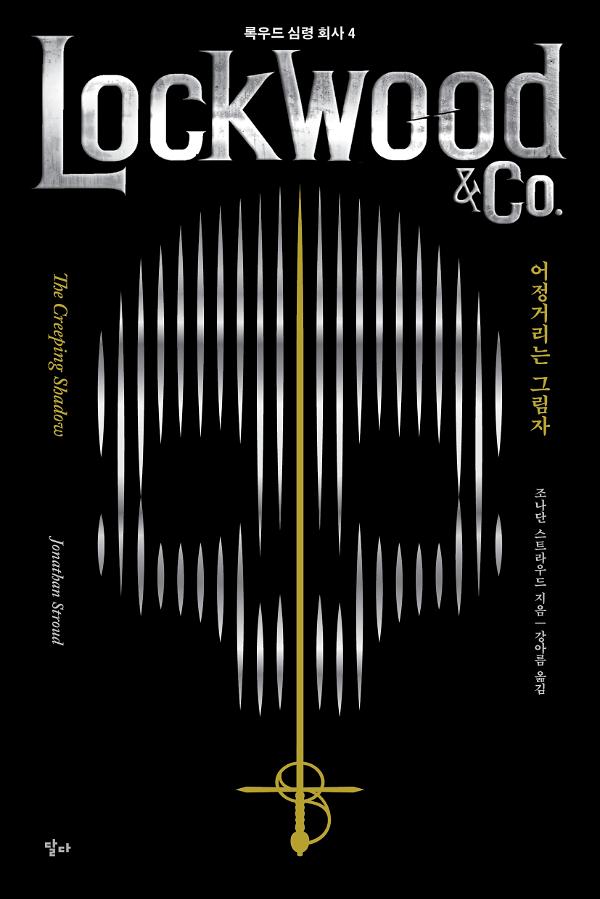

대니 스키너가 고개를 가로저었다. “그게 말이죠, 내가 록우드 심령 회사에 오기로 한 건 그쪽이 나처럼 어려서예요. 그쪽만큼은 날 부당하게 대하지 않을 줄 알았는데…. 뭐, 솔직히 얘기하면 알드버리 캐슬 마을엔 밤에 걸어 다니는 다른 뭔가가 있어요.” 소년은 몸을 부르르 떨더니 갑작스런 한기를 느끼는 듯 어깨를 움츠리고 옷깃을 만지작거렸다. “그것의 정체도 종류도 아는 사람이 없어요. 하지만 우리끼리 부르는 이름은 있어요.” 아이는 심호흡한 뒤 성대를 긁는 듯한 목소리로 무서운 분위기를 내며 말했다. “우린 그걸… ‘어정거리는 그림자’라고 불러요.”

- 본문 214~215쪽