관청의 하급 실무직 출신으로 공인이 된 일부 사례도, 공인이 된 이후에는 상거래에 직접적으로 뛰어들며 상인으로서의 면모를 보여 준다. 지규식이 바로 이런 예에 속하는데, 그는 본래 분원의 원역이었다가 1883년에 공인이 되었고, 왕실과 관청에 대한 납품 거래를 주로 하면서도 민간의 주문·판매도 주도하였다. 분원공소가 폐지되어 공인의 역할이 없어진 이후에도 그는 계속 도자기 판매 사업에 종사하며 회사 설립을 추진하였다. 이를 볼 때, 출신이 어떻든 공인의 기본적인 직업 정체성은 상인으로 정리되어야 할 것으로 보인다.

_40쪽

지규식은 서울에 와 있던 변방의 장인들과 함께 공당댁에 가서, 분원에서 소란을 일으킨 수북 사람들을 엄중히 처벌해 달라고 요청하였다. 경기감영과 광주에도 관련 관문을 발송해 달라고 하였다. 공당은 그 요청대로 조치해 주었다. 사옹원 관원은 기본적으로 분원 사람들을 보호하는 입장이었다. 분원이 안정적으로 운영되어야 필요한 도자기의 공급과 사옹원의 업무에 차질이 없기 때문이었다. 그래서 지규식도 공당에게 문제 해결을 요청할 때 “(분원 장졸들이) 안심하고 공무를 봉행할 수 있게” 해 달라며 ‘공무 수행’의 명분을 내세웠다.

_79쪽

이러한 사례와 달리, 분원 공인 지규식의 경우에는 시전인 사기전과 긴장 관계에 놓여 있기보다는 오히려 스스럼없이 교류하는 동료 관계였던 것으로 보인다. 19세기 말 분원에 뒤늦게 공인이 지정되기 이전부터 분원은 종로 기전이 거래하는 도자기의 주요 공급처였을 것으로 보인다. 다른 물종에서는 기존의 시전이 새로 생기는 공인에 비해 기득권, 또는 우위권을 지니는 경우가 흔했지만, 분원 공인과 기전의 관계는 오히려 반대였지 싶다. 사옹원 분원으로서의 입지가 시전보다는 높았을 것이기 때문이다.

_121-122쪽

지규식은 분원공소에서 필요한 물품이든, 개인적으로 필요한 물품이든 그날그날의 구매 내역을 일기에 기록하고 있다. 물론, 날마다 기록의 상세함이 달라서 구매 수량과 구매 가격을 모두 구체적으로 기록한 날과 그렇지 않은 날이 있다. 또 구매 물품의 용처가 분원인지, 개인 가정인지 명확히 구분되지 않는 경우도 많다. 어떤 경우에는 분원의 공금으로 분원 물품과 개인 물품을 섞어서 구매하는 모습도 보이고, 개인 돈으로 분원 물품을 구매하는 듯한 모습도 보인다.

_158-159쪽

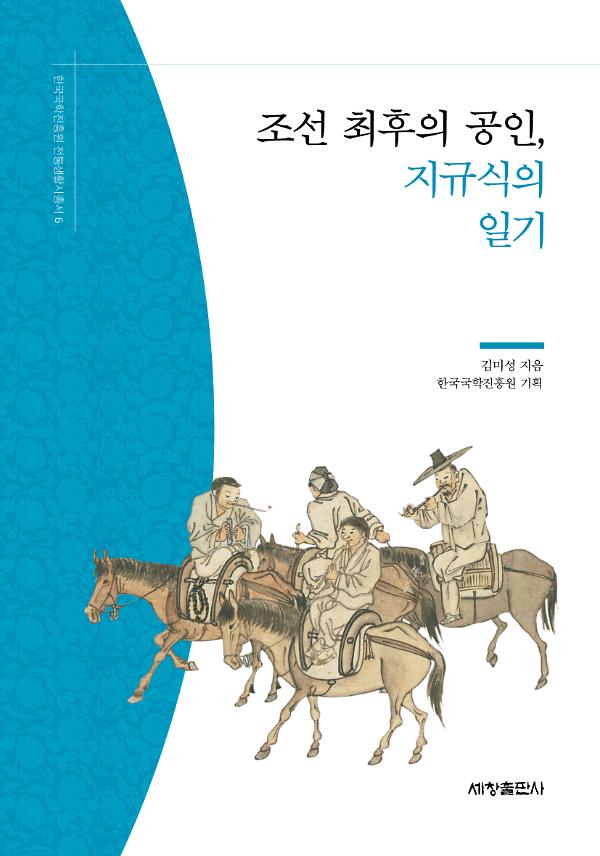

여기까지 조선왕실과 관청에서 필요한 최상품 도자기를 생산하던 사옹원 분원, 그곳에서 도자기를 서울로 납품하고 판매하던 공인 지규식의 삶을 살펴보았다. 나라에서 지정한 관수물자 조달업자였던 공인은 일반 상인들과는 다른 특수한 입장이었고, 최상품 도자기라는 물품이 지니는 특징도 남다른 것이었으며, 심지어 1890년대는 조선 한창때의 모습과는 차이가 컸기 때문에 지규식이 조선의 상인 전체를 대변해 주지는 못한다. 하지만 양반들이 남긴 자료들만 가득한 시대에서 지규식의 『하재일기』는 조선 상인의 삶을 일부분이나마 생생히 전달해 주었다.

_183쪽