복사가 완료되었습니다.

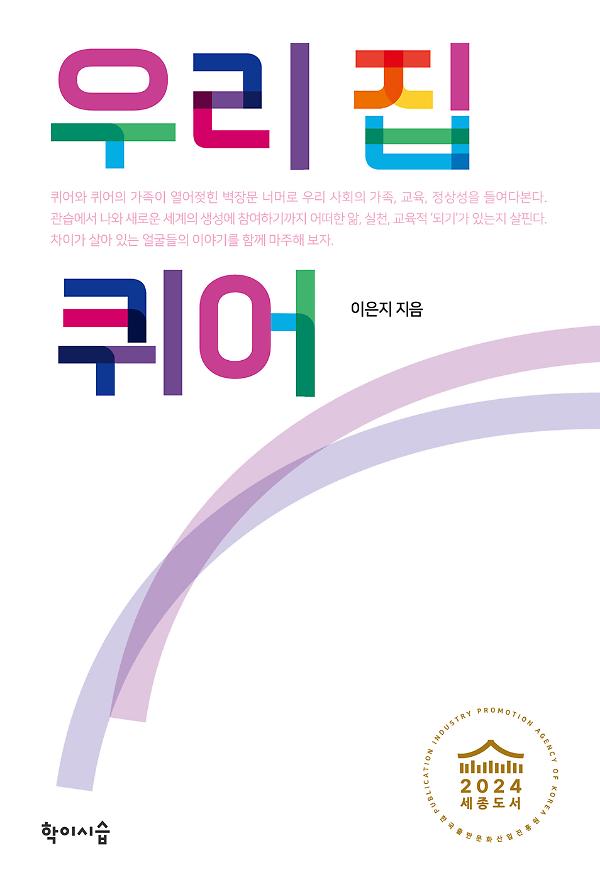

우리 집 퀴어

-

- ISBN-13

- 979-11-288-9260-8 (93370)

-

- 출판사 / 임프린트

- 커뮤니케이션북스㈜ / 학이시습

-

- 정가

- 19,800 원 확정정가

-

- 발행일

- 2023-11-10

-

- 출간상태

- 출간

-

- 저자

- 이은지

-

- 번역

- -

-

- 메인주제어

- 게이, 레즈비언 연구 / LGBTQ 연구

-

- 추가주제어

- 사회교육 , 문화연구: 관습과 전통 , 사회 차별, 평등한 대우 , 사회, 문화인류학 , 성인교육, 평생학습

-

- 키워드

- #사회교육 #문화연구: 관습과 전통 #사회 차별, 평등한 대우 #사회, 문화인류학 #성인교육, 평생학습 #게이, 레즈비언 연구 / LGBTQ 연구

-

- 도서유형

- 종이책, 무선제본

-

- 대상연령

- 모든 연령, 성인 일반 단행본

-

- 도서상세정보

- 128 * 188 mm, 236 Page