첫 문장

이곳이 어딘지 눈치 빠른 친구는 벌써 알아챘을 겁니다.

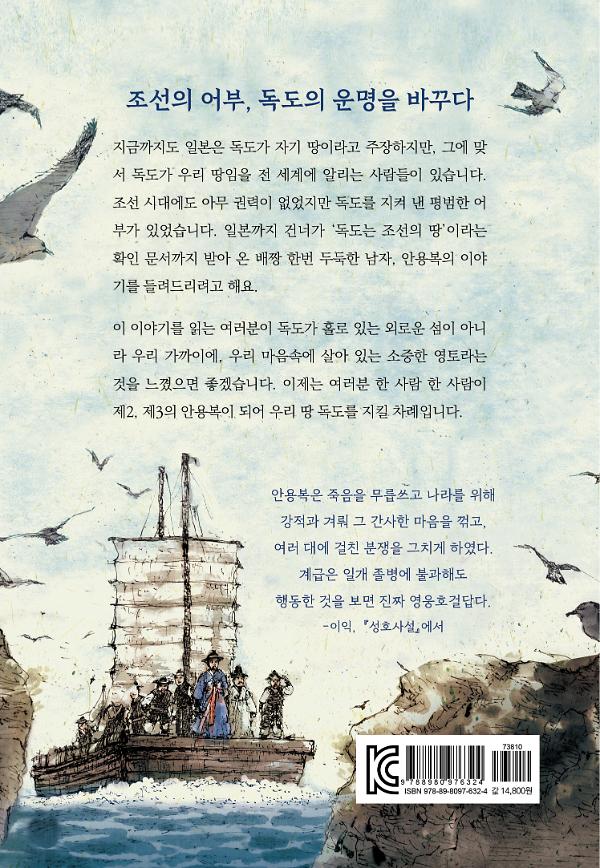

이 책을 처음 쓴 15년 전에도 일본은 초등학교 사회 교과서에 독도가 일본 땅이라고 적어 놨으니 말이죠. 더 기가 막히는 건 15년이 지난 올해부터, 일본 중학생들이 독도는 처음부터 일본 땅이었다고 적혀 있는 지리, 역사, 사회 교과서로 공부하고 있다는 사실이에요. 내년 새 학기부터는 고등학생들이 일본 땅인 독도를 한국이 불법으로 차지하고 있다고 적힌 사회 교과서로 공부한다고 합니다. 더 심각한 건 일본 정부 역시 걸핏하면 독도를 자기들 땅이라고 말하고 있다는 거죠. 이대로 가다가는 일본의 학생들은 앞으로도 계속 교과서를 통해 독도를 일본 땅이라고 배울 거고, 정말 자기네 땅이라고 착각할지도 모릅니다.

6페이지

“남을 알고 자기를 알면 백전백승한다고 들었습니다. 왜놈들의 말을 모르는데, 이 나라를 넘보는 왜국의 속을 어찌 알 수 있겠습니까? 지난 임진왜란 때 왜놈들이 바다를 건너와 수많은 백성을 죽이고 재산을 노략질했다고 들었습니다. 그게 다 왜국의 속셈을 몰라서 당한 겁니다. 만약 우리 중 누구라도 왜국 말을 잘 안다면 가까운 왜관을 통해 왜국에서 어떤 일이 일어나는지 잘 알 것 아니겠어요?”

26페이지

용복이 박어둔에게 말했다.

“왜인들이 왜국으로 가서 사실을 확인하자 하는군.”

“왜국으로 간다고요? 저는 가기 싫습니다.”

박어둔은 겁에 질린 표정으로 고개를 절레절레 흔들었다.

“나도 겁이 나긴 마찬가지네. 하지만 시비를 따져야 하지 않겠나. 우리 목숨을 구하자고 울릉도와 자산도를 포기할 순 없지 않나.”

45페이지

용복은 눈을 부라리며 쓰시마 도주에게 말했다.

“여기 막부가 울릉도를 조선의 땅이라고 인정한 문서까지 있는데, 그래도 억지를 쓸 작정이냐?”

쓰시마 도주는 거칠게 문서를 낚아채 읽더니, 코웃음을 치며 문서를 북북 찢어 버렸다.

“다케시마와 마쓰시마는 머지않아 우리의 땅이 될 것인데, 이따위 문서가 무슨 소용이냐? 나는 다케시마를 일본의 땅으로 만들고 말 것이다.”

59페이지

용복은 바닥에 엎드린 채 기가 막힌 듯 울분을 토해 냈다.

“나라의 관리들이 우리 땅의 일을 먼 산 불구경하듯 하니, 왜놈들이 저렇게 난리를 쳐도 꼼짝 못 하는 것 아닌가? 이렇게 가만히 있다가는 울릉도와 자산도를 다 빼앗기고 말 거야. 두고 봐. 나라도 울릉도로 가서 왜놈들을 몰아낼 테다.”

75페이지

“이보게, 이건 남의 일이 아니네. 내 일이야. 나는 울릉도와 자산도를 자네와 동바우라 생각하네. 자네와 동바우를 왜놈이 빼앗아 가려는 것을 알면서도 보고만 있으라는 건가? 울릉도와 자산도는 대대손손 이 땅의 자손들이 물려받아야 할 우리 땅이고, 우리 섬이야. 그러니 자네도 누군가는 해야 할 일을 내가 나서는 것뿐이라고 생각하게. 그 일이 목숨을 내걸 정도로 위험하다고 해도 나는 할 수밖에 없네. 자네에게는 미안하지만 부디 내 마음을 알아주게.”

83~84페이지

그러자 유일부가 용복의 손을 그러쥐며 말했다.

“걱정 말게. 우리가 따라갈 테니! 처음 우리가 뭉친 것도 왜국으로 가기 위함이 아니었는가? 왜인 어부들이 울릉도와 자산도에 와서 고기잡이를 하는 것을 보았으니, 이제 왜국으로 가서 직접 따지세. 그리고 울릉도와 자산도는 우리 땅이라고 당당하게 말하자고.”

“좋아요, 갑시다! 우리 땅을 왜국에 빼앗길 순 없지요.”

유봉석이 커다란 주먹을 흔들었다. 뇌헌 스님과 젊은 스님들도 그 말에 고개를 끄덕였고, 이인성과 김성길까지 함께하겠다고 뜻을 모았다. 용복은 한마음이 되어 준 일행이 있어 그 어느 때보다 마음이 든든했다.

114페이지

“마찬가지로 조선의 자산도를 일본에서는 마쓰시마라고 부른다고 들었소. 하지만 이 지도를 똑똑히 보시오. 분명 두 섬은 울릉도와 자산도라고 우리 지도에 기록되어 있소. 이것은 막부에서도 인정했소. 삼 년 전에 막부는 일본 어선들이 두 섬에 가는 것을 금지하겠다고 약속했소. 그런데 작년에도, 올해도 일본 어선들이 계속 찾아오니 이게 어찌 된 일이오? 일본 어선들이 막부의 명을 따르지 않으니 내가 직접 쇼군을 만나 따지려고 왔소.”

122페이지

“상부에 보고할 테니 기다리시오!”

무사 하나가 궁리 끝에 겨우 입을 열었다.

“기다리라고 한 날이 벌써 보름이 지났다. 더 기다릴 수 없으니 당장 비켜라!”

용복은 성큼성큼 걸어가 무사들의 날카로운 칼 앞에 몸을 들이댔다. 무사들은 움찔 놀라며 서로 눈치를 보다가 이내 길을 열어 주었다.

124페이지