“늦은 밤, 마당에 서서 바라보는 하늘의 별과 아랫마을의 가물거리는 불빛은

아직 서로를 보듬고 위로할 수 있다고 말하는 것 같다.

그 여리고 희미한 깜박임으로 깊고 아득한 어둠을 헤쳐 나갈 수 있을까.

별과 불빛이 마주 쉬는 여린 숨에 촉수를 세우고 두 손을 모은다.”

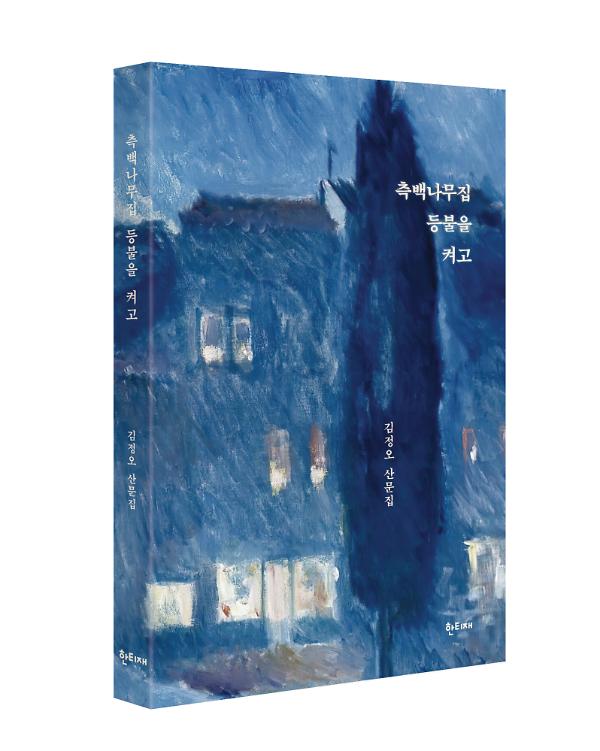

지리산 자락 측백나무집에서 건네는 질박하고 따뜻한 위로

삶의 여정에서 배어난 소박하고 정직한 문장들

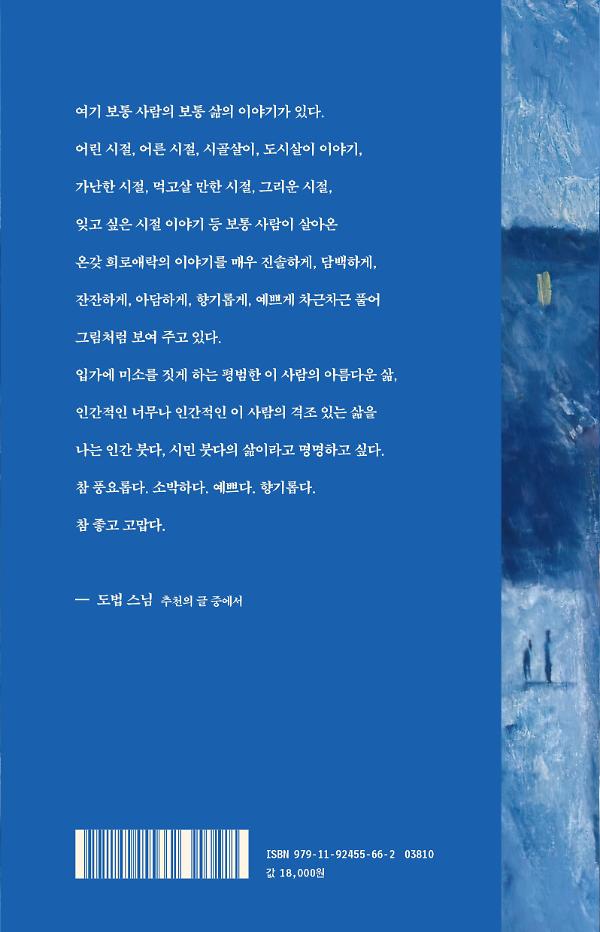

“입가에 미소를 짓게 하는 평범한 이 사람의 아름다운 삶,

너무나 인간적인 이 사람의 격조 있는 삶을

나는 인간 붓다, 시민 붓다의 삶이라고 명명하고 싶다.

참 풍요롭다. 소박하다. 예쁘다. 향기롭다. 참 좋고 고맙다.”

― 도법 스님 추천사 중에서

“마당에서 밤하늘을 우러르면 북두칠성이 계절에 따라 자리를 바꾸는 걸 알 수 있”고, 송홧가루가 “노랗게 흩날리고 나면 아까시 향기가 마당을 가득 채우고 무논에 개구리 우는 소리가 뒤를 잇는” 마을이 있다. 그곳에 터를 잡고 남편을 도와 농사짓고 이웃과 어울려 살아가는 저자의 첫 산문집이 출간되었다. 가난한 유년기, 하고 싶은 일을 찾아 헤맨 젊은 시절, 삶의 버팀목이 되어 준 엄마, 오랜 벗들, 그리고 국어 교사로 살아오며 마주한 세상의 풍경과 작고 여린 생명들에 대해 담백하고 정직한 문장으로 써 내려간 산문들을 엮었다.

43편의 글에는 “이웃과 뭇 생명과 더불어 질박하고 낮게 살고 싶”은 마음이, 늦은 밤 집에 돌아오면 아랫목에서 기다리고 있던 따뜻한 밥그릇처럼, 애틋하고 잔잔하게 담겨 있다. 산밭이나 논에서 일하던 이웃들이 “측백나무 사이로 쑥 들어와 마당 수돗가에서 한숨 돌리며 물도 마시고 소소한 동네 근황도 전”하는, 울타리 낮은 측백나무집에서 나지막한 목소리로 들려주는 이야기들은 독자의 마음을 촉촉하게 적시고 환하게 밝혀 준다.

또한, 일상을 들여다보는 저자의 섬세한 시선과 정직하고 담담한 문체는, 글쓰기와 책 쓰기에 관심을 갖는 독자들에게 삶을 담아 내는 좋은 글쓰기의 본보기가 될 것이다.

사소하고 여린 것들에 눈을 돌리고

1부에는 대도시를 떠나 지리산 중턱에 집을 짓고 농사지으며 자연의 순리에 따라 살아가려 애쓰는 일상의 모습이 손에 잡힐 듯 그려져 있다. 농사일과 겹쳐지는 봄과 여름, 가을과 겨울의 풍경들, 들깨, 마늘, 양파, 감나무, 배추와 김장, 눈 오는 날에 얽힌 사연들, 강아지 순둥이와 산이, 마당을 공유하는 고양이들의 이야기가 펼쳐진다.

저자는 그렇게 “흙을 만지며 가꾸는 일”을 우리 모두가 시작하고 “냉장고와 승용차”를 줄이고 “사소하고 여린 것들에 눈을 돌리”는 것이 지구 위에 깃들어 사는 생명들이 함께 위기를 견뎌 낼 출발점이 될 수도 있지 않을까 실낱같은 희망을 가져 본다.

하지만 흔히 아름답게 그리기 일쑤인 귀농 생활에 대해 솔직하게 현실을 말하기도 한다. “논매기는 내가 해 본 농사일 중 두 번 다시 하기 싫은 끔찍이도 고된 일”이라고 고백하고, “자급자족과 유기농에 대한 꿋꿋한 자부심으로 이십여 년 이상” 논농사를 해 온 남편이 “낭떠러지에 내몰려” 논농사를 포기하게 된 사연도 털어놓는다.

엄마, 친구, 이웃 ― 우리를 키운 그물들

2부와 3부에는 가족과 이웃, 벗들에 대한 좀 더 내밀한 이야기가 담겨 있다.

아무리 일찍 일어나는 날도 나보다 먼저 일어나 “뜨끈한 국 한 사발”을 먹였던 엄마. 전교조에 가입했다는 이유로 발령 4개월 만에 직위 해제를 맞고 파면당했지만, 아무런 내색 없이 새벽마다 시장에 나가서 어두우면 돌아와 저녁을 지으셨던 엄마가 차려 준 밥상을 받으며 사 년 반 해직 기간을 보냈던 저자에게 엄마는 버팀목이었다.

남의집살이를 면하지 못했지만 몸담아 사는 그곳을 최고의 보금자리인 듯 가꾸었던 엄마, 극심한 가난 속에서도 엄마를 홀로 키운 외할아버지, 엄마의 고단한 삶에 따뜻한 이웃이 되어 주었던 세필이 아지매, 어려운 형편과 자식들에 대한 고민까지 솔직히 나누는 오랜 친구들까지, “세상의 맵찬 바람”을 함께 막아 주며 서로 돌보고 기대어 살아온 이들은 저자를 키운 ‘그물’이었다.

아이들의 손끝이 향하는 곳

4부에는 학교와 제자들에 대한 글을 묶었다. 대구, 하노이, 산청, 함양 등에서 서른 해 남짓 교사로 살아왔지만 저자는 스스로 어떤 선생인지 늘 묻고 돌아본다. 다른 공부를 하려던 시절도 있었지만 “교사가 얼마나 매혹적인 일을 하는지 알게 되자” “교사가 하는 일을 사랑하게 되었고 귀하게 생각하게 되었다”고 고백하며, “선생님이란 호칭이 담고 있는 엄정함과 앞서 살아 낸 자로서의 책임”을 다하는 교사로 살기 위해 노력한다.

지역의 명문고부터 면 단위의 작은 학교와 특성화고까지, 다양한 학교에서 다양한 아이들을 만나 왔다. “한 명 한 명 알고 보면 하나같이 힘든 시간을 견디며 살아왔고 그 시간을 간신히 버티고 있”는 아이들을 이해하려 애쓰며, 함께 시를 읽고 쓴다. 책에 실린 학생들이 쓴 시에서는 그들의 삶과 빛깔이 생생하게 배어 나오며, “아이들이 자신의 삶과 마음을 되짚어 보고 한 걸음 내디딜 수 있게 손을 잡아” 준 교사의 사랑과 노고가 느껴진다.

아직 서로를 보듬고 위로할 수 있다고

이 책에 실린 글들은 “사소하고 여린 것들”에 대한 이야기이다. “머나먼 세월을 근근이 이어 온 수많은 옛사람들과 뭇 존재들에 기대어” 오늘을 살아가는 우리들을 위해 따뜻한 등불을 밝히는 위로와 기도이다. 먹고사는 일에 매이고 경쟁에 치이는 현실에서, 작고 소중한 것들, 아끼고 사랑하는 것들을 돌보고 오래 지키고 싶은 독자들에게 이 책은 다정히 손을 내민다. “지난날의 아픔과 쓰라림도 그럴 만한 이유가 있었을 것”이라고. 함께 별과 달을 바라보며 소중한 것들의 여린 숨에 가만히 귀 기울이자고, 마음과 눈을 맞춰 함께 천천히 걸어 보자고.