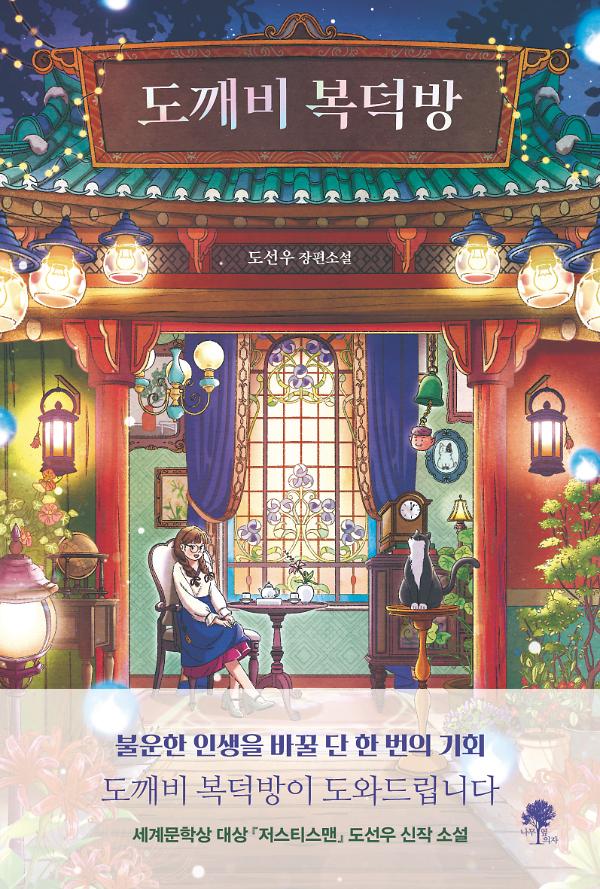

그때 휘황찬란하게 조명을 두른 건물 하나가 민웅의 눈에 들어왔다.

도깨비 福德房

요란하기도 하지. 상호를 읽을 수 없어 뭐 하는 집인지는 모르겠지만 언뜻 보니 전통찻집 같았다. 휘황한 조명에 마음이 이끌렸다. 그래. 나도 한 번쯤은 저렇게 휘황찬란한 곳에 있고 싶다, 라는 속마음을 누르고 차라도 한잔하면서 술이나 좀 깨자, 라는 마음으로 민웅은 발걸음을 내디뎠다. (19~20쪽)

“여기는 어딥니까?”

“대청호에서 15분 거리의 마을입니다.”

“대, 대청호요? 금강의 본류를 가로지르는 대청댐이 건설되면서 생성된 그 인공 호수 대청호요?”

“그렇습니다. 대청호를 그런 식으로 말씀하시는 분은 처음입니다만, 정확합니다. 그 대청호 부근이라고 보시면 됩니다.”

“아니 제가 왜 그런 깡촌에…….”

“깡촌이라니요.”

사장이 민웅을 나무라듯 반문하더니 태블릿의 페이지를 넘기자, 화창하게 흐드러진 벚꽃 길을 비롯해 대청호 인근의 아름다운 풍광이 펼쳐졌다.

“새 삶을 구상하기에 더할 나위 없이 좋은 곳입니다.”

뭘 자꾸 새 삶이래. 누가 들으면 내가 무슨 감방이라도 갔다 온 줄 알겠어. (28~29쪽)

“똑같은 머리로 혼자 고민하는 건, 한 번 끓인 알탕을 일주일째 재탕해서 먹는 거나 다름없습니다. 그런 찌개가 8일째에 갑자기 맛있어질 리 있겠습니까? 상하지나 않으면 다행이겠죠. 그래서 새로운 시각과 시도가 필요합니다. 지독하게 꼬이기만 하는 삶의 실마리를 풀 수 있다면 그게 뭐든 한번 해볼 만하지 않습니까? 어차피 가만히 있으면 가마니만 될 테니까요.”

알탕 재탕 새로움 더블 콤보에 가마니 같은 걸로 막타를 맞고 나니 머리가 어질어질했지만, 얘기를 자꾸 듣다 보니 뭔가 솔깃해지는 것도 사실이었다. 어디론가 떠나고 싶다는 생각을 최근 몇 차례 했는데, 그게 이런 식으로 세일즈 포인트가 맞아떨어질 거라곤 생각지도 못했다. 약을 판다는 게 이런 건가? 느닷없이 도를 믿게 된 사람들의 심경을 알 것 같았다. (32쪽)

하루는 시장에서 사 온 캔을 따서 들이밀었는데 지금 그딴 걸 나한테 먹으라는 거냐? 라는 눈빛으로 한동안 민웅을 노려보다가 사라졌다. 처음 본 날도 느꼈지만, 상당히 건방진 고양이였다. 그놈의 꼬리로 바닥을 탁탁, 때리며 심기 불편한 표정으로 민웅을 바라볼 땐 민웅도 바닥을 쿵쿵, 구르며 심기가 편하지 않음을 표현하고 싶었지만, 고양이를 따라 할 순 없지. (54쪽)

언제 왔는지 알 수 없는 건 차치하고라도 한강 다리 위에 턱시도를 입은 여자가 서 있는 것부터 이상하고 무엇보다 생김새가 너무…….

미인이었다. 여우라고 해야 할지 고양이라고 해야 할지 그런 쪽의 동물이 인간으로 환생하면 딱 이런 모습이겠다 싶은 여자가 늘씬한 키를 자랑하며 중호의 일행인 것처럼 옆에 딱 붙어 서 있었는데, 그 기운이 서늘했다. (134쪽)

“저한테요? 주문을요?”

“네. 따라 하세요. 존버가 답이다.”

“네?”

“따라 하시라고요.”

“그게 주문이라고요?”

“네.”

(중략)

“조, 존버가 다비다.”

“아니, 그렇게 도살장에 끌려가는 소처럼 웅얼거리지 말고 제가 말한 것처럼 또박또박 정확하게.”

“존버가 답이다. 됐나요?”

“됐습니다. 앞으로도 마음이 꺾일 때마다 그 말을 속으로 생각하지 말고 입 밖으로 소리 내서 말하세요. 그러면 주문의 힘이 생길 테니까.” (152~153쪽)

이런 집을 그냥 빌려준다고?

중호는 아담하니 작은 대문을 열고 정원을 지나 현관 앞에 섰다. 사장에게 들은 비밀번호를 누르고 문을 여니 내부는 더 좋았다. 부동산 현장이 사진보다 더 좋은 경우는 처음이었다.

문을 열자마자 탁 트인 거실이 눈에 들어왔고 천장이 엄청 높아 개방감이 끝내줬다. 현관 입구에 실내 슬리퍼까지 가지런히 놓여 있어 중호는 신발을 갈아 신고, 이제 막 지상에 떨어진 도토리처럼 두리번거리며 실내를 돌아다녔다. (174쪽)

널따란 벽에 같은 색의 방문이 일정한 간격을 두고 나란히 배치된 모습은 어느 초현실주의 화가가 그린 그림처럼 보였다. 색감도 그랬고. 문을 열고 들어가면 각 방이 모두 다른 세계로 연결될 것만 같은 느낌적인 느낌.

“예술이야, 뭐야.” (175쪽)

“오늘 죽을 작정이 아니면, 방을 예약하시죠. 어차피 잠은 자야 할 거 아닙니까? 그럼 식사도 바로 하실 수가 있습니다.”

미호는 자기가 지금 뭘 들은 건가 싶었다.

“네?”

“방 예약하면 바로 식사 가능하시다고요. 그리고 여긴 해안 절벽 끝이라 바깥쪽 창은 모두 바다를 향하고 있습니다. 감상하시다가 떨어지고 싶으면 언제든지 떨어질 수 있습니다. 이 아래 바다는 물길 교차로라 소용돌이가 일거든요. 한 번 떨어지면 인어공주가 와도 벗어날 수 없습니다. 죽기 딱 좋은 곳이죠.” (256쪽)

벽 한 면이 완전히 통창이었다. 창 너머로 쪽빛 바다가 펼쳐졌고 그 위로 푸른 하늘과 흰 구름이 듬성듬성 동화 속의 여행자처럼 지나가고 있었다. 그 자체로 메이저 미술관에서나 볼 법한 초대형 풍경화 같았다. (267쪽)

방금 쪄낸 호박잎을 청국장에 푹 담갔다가 빼내어, 밥을 감싸 입속에 넣었다. 호박잎의 부드러우면서도 까칠한 식감과 혓바닥 아래까지 적셔 드는 청국장의 맛이 어우러져 입안의 모든 세포가 깨어났다.

이번엔 호박잎에 밥과 쌈장과 오이무침과 김치까지 싼 다음에 한껏 입을 벌리고 입속에 욱여넣었다. 우적우적 씹고 입안에 공간이 조금 생겼을 때, 청국장과 두부를 떠서 또 입에 넣었다.

온갖 재료들이 입안에서 어우러지다, 입천장부터 혀뿌리까지 휘감아 오는 청국장의 짭조름한 따스함이 그 모두를 아울렀다.

미호는 몇 번 씹다가 다시금 급습하듯 치솟는 감정에 손으로 입을 가리고, 끅끅 들썩이는 몸을 잠시 추슬렀다. 끊어지는 호흡의 마디를 통제하며 입속에 남은 음식을 꼭꼭 씹어 마저 삼켰다. (294쪽)