청춘은 그 붉고 아름다운 열매를 바라보며

그것을 손에 넣는 일 말고 더는

아무것도 돌아보지 않는 시간이 아닐까

중국 문단에서 “땡중”이자 “철저한 유물론자”로 통하는

괴짜 소설가 펑탕의 국내 첫 소개작

책 소개

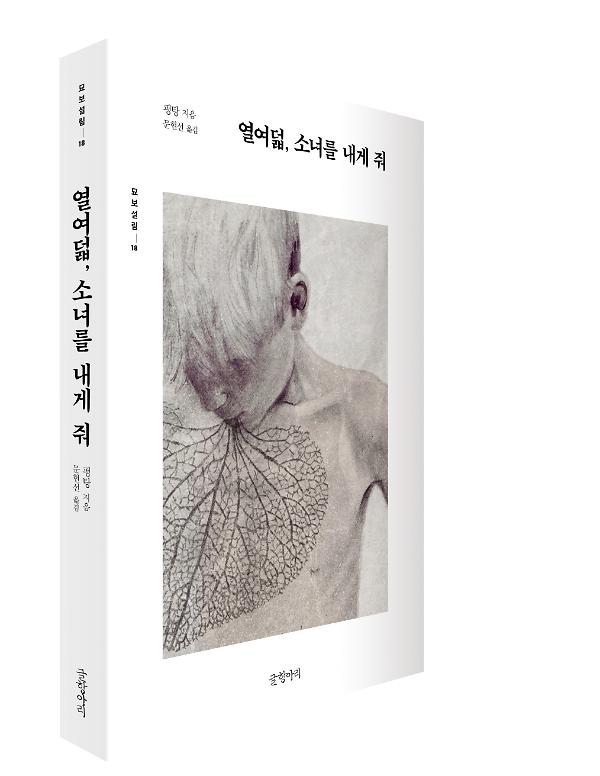

중화권의 주목 받는 작가와 작품을 소개하는 묘보설림 시리즈 18번째 책으로 펑탕의 『열여덟, 소녀를 내게 줘』가 출간되었다. 펑탕은 여러 권의 소설을 펴낸 중견 작가로서 “어떤 해석 체계에도 귀납되지 않는”는 독특한 작품세계로 주목을 받아왔다. 한국에는 첫 소개다.

『열여덟, 소녀를 내게 줘』는 『만물생장』, 『베이징, 베이징』과 더불어 작가 펑탕의 ‘애정삼부곡’ 또는 ‘만물생장’ 3부작의 첫 번째 이야기로 주인공 추수이의 고등학교 시절을 다룬다. 그러나 작가 스스로 밝힌 바와 같이, 이 소설은 주인공의 ‘애정적 사건’을 다룬 그럴듯한 청춘소설의 형식을 띠고 있지 않다. 어쩌면 누군가가 말한 것처럼 열여덟 소년의 수필처럼 보이기도 한다. 그만한 나이의 감수성이 넘쳐나는 소년의 심리를 줄기차게 파고들며 그 섬세하고 예리하며 때로는 더할 나위 없이 민감한 정서를 그 순간의 솔직함으로 늘어놓은 것만 같다.

『열여덟, 소녀를 내게 줘』는 문체에의 탐닉이라는 것이 얼마나 매혹적인가를 새삼 일깨워준다. 더욱이 그 문체는 완전히 통제할 수 없는 육체와 도저히 이해할 수 없는 스스로의 감정의 소용돌이 속에서 이성적으로 이 문제들을 다루고자 분투하는 열여덟 소년의 예민함을 통해 전달되기에 과잉과 결핍의 절묘한 균형을 유지하기 위한 노력을 필요로 한다.

펑탕은 다재다능할 뿐 아니라 매우 복잡한 삶의 이력을 지닌 사람이다. 인도네시아 화교 출신인 아버지와 몽골족 어머니 사이에서 태어났고 의대를 나와서 임상의학으로 박사학위를 땄으며 미국에서는 MBA 학위를 취득해 세계 1위 컨설팅그룹인 맥킨지앤컴퍼니에서 근무하면서 소설을 썼다. 화룬그룹의 의료 부문 자회사인 화룬의료의 CEO를 역임하기도 했는데 『열여덟, 소녀를 내게 줘』가 출판된 것이 바로 그 무렵의 일이다. 그는 소설가이자 시인이며 전시회를 여는 서예가이기도 하고 의사이며 성공한 사업가이기도 하다.

『열여덟, 소녀를 내게 줘』의 주인공 추수이처럼 펑탕은 어린 시절부터 책을 무척 좋아하는 소년이었다고 한다. 두목과 이백의 당시를 사랑하고 D. H. 로런스와 헨리 밀러의 소설에 탐닉했던 소년. 천 년 동안 인류의 문화가 내놓은 걸작들에 대한 숭배와 찬양은 열여덟의 나이에 그를 찾아온 첫사랑에 대한 숭배와 찬양에 못지않았다. 그래서 이 소설은 그 모든 걸작에 대한 박학다식함과 문체들의 향연으로 가득 차 있다고도 할 것이다. 작가가 거듭 강조했던 것처럼 수다를 떨 듯이 글을 쓰는 즐거움에 탐닉할 때 비로소 그 가치가 빛나는 소설小說(소소한 이야기)라고도 보아도 좋겠다.

학교를 땡땡이친 추수이가 44번 버스를 타고 아직 싼환로가 완성되지 않은 시내를 한 바퀴 돌 그 무렵의 베이징을 아는 사람이라면, 또는 추이젠의 노래 「일무소유一無所有」를 기억하고 가슴이 뜨거워지는 것을 느껴본 적이 있는 사람이라면, 다만 “해보자고, 처음으로 뭔가를, 열여덟이 네게 한 소녀를 주었을 때처럼”만을 기억하고 “한 조각 붉은 천一塊紅布”을 말하지 않는 펑탕의 이 소설이 탈역사적이라는 사실에 분노하거나 아쉬워할 수도 있을 것이다. 하지만 그 탈역사적인 시간성 때문에 이 소설은 비로소 열여덟 질풍노도의 시절을 말하

는 보편적인 언어가 되었다고도 볼 수 있다.

발문에서 문학평론가 리징쩌는 펑탕이라는 작가가 문단에서 차지하는 위상과 그의 예술가적 기질에 대하여 아래와 같은 독특한 평가를 하고 있다.

“기존의 어떤 해석 체계에도 귀납되지 않는 소설가란 물론 불행한 존재다. 적어도 그런 소설가는 대가가 될 수 없다. 그는 너덜너덜한 짚신에 닳아빠진 가사 장삼을 걸치고 도첩조차 없이 온 세상을 떠도는 땡중이나 돌팔이 도사에 불과한 것이다. 어느 때든 깔끔하고 멀쑥한 모습으로 사람들 앞에 자신을 드러내지 못하는 땡중이나 돌팔이 도사. 그러나 대가들은 해석되어야 하고 때로는 약탕기에 들어가 푹 고아져 다음 세상을 구하고 사람을 이롭게 하는 탕약이 되어야 한다. 승려라면 방장이 되어야 불가의 삼보三寶로서 장엄하게 모셔지고 그런대로 꼴을 갖추어 시방세계의 흠향을 받고 우주에 우뚝한 수미산처럼 금은보화와 비단으로 짝을 삼을 수 있는 법이다.

소설가 가운데서 땡중을 찾는다면 아마도 펑탕 같은 사람일 것이다. 그에게는 다른 속내가 전혀 없다. 그는 사람을 등급으로 유형화하지 않는다. 어떤 부모의 자식인지, 지도자와 지식인과 군중은 어떻게 다른지 생각하지 않는다. 마치 의사가 분만실 가득 들어찬 환자들을 바라보듯이, 세신사들이 목욕탕 안에 득실대는 손님들을 바라보듯이, 인생의 도가니 안에 떨어진 모두가 그에게는 그저 똑같은 존재로 다루어진다. 그는 모든 사람들이 평등하다는 점을 깊이 이해한 철두철미한 유물론자다. 거리낌 없이 술과 고기를 뱃속에 채워 넣으면서 기존의 원칙에 얽매이지 않는 새로운 행보를 보이는 땡중인 것이다.”