“다 뺏기지 않은 마음에서 시작된 사랑이 덤불을 이룰 때”

모호한 세상을 끈질기게 탐색하고 변별하는 언어적 성취

경계의 기분을 응시하는 세세한 사랑의 관찰기

“후무사에서 만나요.

우리는 고만고만한 손을 가지고 있어 서로 알아보기 쉬울 거예요.“

밀도 높은 언어를 구사하며 자신만의 시세계를 쌓아온 김민지의 첫 시집 『잠든 사람과의 통화』가 창비시선으로 출간되었다. 2021년 계간 『파란』 신인상으로 등단한 후, 시어와 행간을 통해 쉽사리 이해되지 않는 세계를 탐구하고 존재들 사이의 간극을 메워가는 자세는 이번 시집에서 한층 더 성숙해졌다. 특유의 호흡과 개성 넘치는 시어 덕분에 리듬을 타듯 읽히면서도, 독서를 마친 뒤에는 세상과 인간에 대한 사랑의 마음이 뭉근하게 싹트는 것도 바로 이 덕분이다. “‘마음 단어 수집가’와 ‘만물박사’를 자처하며 언어의 활력으로 세상 만물을 정돈”(김수이, 해설)해온 시인은 때로는 경쾌하게, 때로는 쓸쓸하게 세상의 풍경을 부려놓는다. 그리고 시선을 붙드는 그 모든 풍경에는 세계와 미래에 대한 “가능성의 냄새”(해설)가 서려 있다.

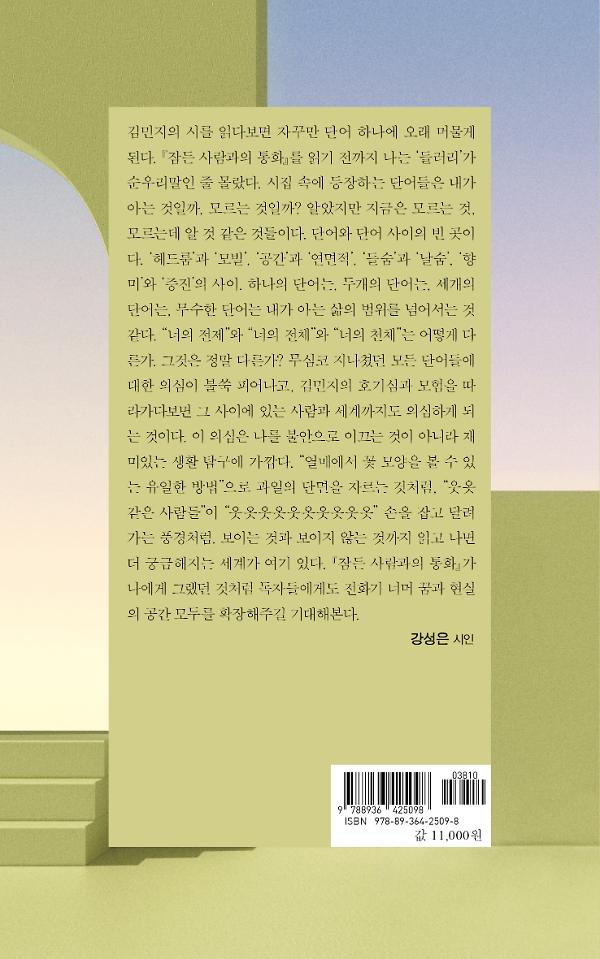

이번 시집에서 먼저 눈에 띄는 것은 제목에서부터 느껴지는 독특한 소재들이다. 시인은 ‘헤드룸, top note, 유형성숙, 콜로라마’ 등을 소개하며, 이들에 대한 고찰이 곧 세계에 대한 심층적인 탐색으로 이어지게끔 인도한다. 그의 시를 읽다보면 “단어 하나에 오래 머물게” 되고, “무심코 지나쳤던 모든 단어들에 대한 의심이 불쑥 피어”(강성은, 추천사)난다. 김민지의 시들에는 유독 공간감이 선연한데, 이번 시집에서 공간은 주로 ‘먼지’의 떠다님을 통해 감각된다. 「마티에르」, 「연면적」, 「dayglow」, 「구석을 내밀면」 등의 시 속에서 보얗게 피어오르는 먼지는 있는지도 모르다가 가만히 바라볼 때에야 눈에 걸리지만, 움직이는 순간 어지럽게 일어나고 빛을 받으면 잗다랗게 반짝이는 존재들이다. 시인은 그 개별적이면서도 뭉뚱그려 일컬어지는 먼지들에 눈길을 던진다.

시집에서 공간이 진정 비어 있는 장소가 아니듯 시인은 행과 행 사이의 의미적 간격, 나아가 존재들끼리의 본질적인 차이에 주목한다. 첫 시 「헤드룸」에서 화자는 “무엇 하나 정확히 떨어지지 않아/세상은//무수한 활개들로 중역되는/우회”라며 세상이라는 것이 결코 하나의 단면으로만 정의될 수 없음을 포착한다. 또 「어떤 기쁨은」에서 지적되듯, 혐오가 버젓이 존재하는 세계에서 슬픔을 배척하는 기쁨은 슬픔의 공간을 박탈한다. 이러한 관찰의 결과로 「콜로라마」는 같은 이름으로 묶이는 색깔도 실은 “하나가 아니”라고 말하며, “같은 걸 받는다고 공평해지지 않”는 세상을 진술한다. 오히려 세계는 먼지와도 같은 개별 존재들이 느끼는 주관적인 기분들로 얼마든지 재해석될 수 있어야 한다. 시인은 하나의 사안에서 파생되는 모든 이면을 알고자 하며, 그 과정에서 기꺼이 “무겁고 부끄러워지는 일을 반복”(「콜로라마」)하는 것이 자신의 글쓰기가 되리라고 다짐한다.

시인은 서문에서 “따라 오릴 수 있는 점선과/비뚤거리는 목소리로/순면 같은 시절을”이라고 말한다. 대기중에 떠다니던 희부연 먼지가 가라앉아 투명한 공기만 남듯, 김민지는 이 고요한 소란을 차분하게 응시하며 경계의 영역에 자리 잡은 감정의 세목을 읊는다.

“저는 제게 남은 이 느낌을 살려야 해요.

그래서 눈뜨자마자 편지를 씁니다.“

꿈을 가로질러 현실에 가닿는 목소리

상대의 곤한 숨소리를 들으며 통화를 연결해두는 밤

『잠든 사람과의 통화』에서 또 하나의 중요한 시적 공간은 꿈의 세계이다. 제목에서부터 알 수 있듯 어둠, 잠, 꿈을 주요 소재로 삼는 시들이 연이어 등장한다. 보통의 상황에서 꿈의 세계는 현실에서 이루지 못한 소망을 투영하거나 현실의 불안을 반영하며, 무엇보다 고정된 시공간의 장면이나 상태를 그려낸다. 그러나 이 시집에서 꿈이란 곧 현실세계와 다름없이 삶이 진행되는 현장이며, “꿈같은 광경도/현실에서만 볼 수 있다”(「염소가 열리는 나무」). 즉 현실세계와 꿈의 세계는 쌍방으로 영향을 미치고, 꿈과 현실 사이의 위계와 경계를 허묾으로써 하나가 되는 두 공간은 같은 방향을 향하여 나아간다. 그 방향이란 꿈만 같던 일을 현실로 가져오고, 빈번하게 찾아오는 슬픈 환상을 “생활이 물고 온 말들”(「실키」)과 “현실을 부둥켜안는 목소리”(「외따로이」)로 보듬을 수 있게 되는 지향이다. 그럴 때 현실의 힘은 환상을 거뜬히 넘어선다.

화자가 꿈에서 겪은 일은 현실의 기분에 영향을 미치고, 동시에 그가 꿈에서 ‘체험’하는 일들은 현실의 이야기로부터 파생되는 실제 사건으로 인식된다. 화자는 꿈속에서 자신이 추구하는 상을 일상적인 장면에 포개어보고, “모든 전면전에는 기억할 만한 어둠이 있음”(「회문(回文)공작소」)을 실감하며 밤을 자각한다. 「꿈의 꿈치들」에서는 환상과 현실의 이음매에 위치하면서, 동시에 꿈을 꾸는 데에 서투른 이른바 ‘꿈치’들을 나열한다.

홀로 밤을 견디는 일은 시인에게 고통스러운 노동과도 같은 일일 수 있다. 그럼에도 김민지는 “흩어지던 꿈속”에서도 “어떤 밤의 밑면”(「구석을 내밀면」)을 염두에 둔 채 어둠 속에서 올곧게 빛을 바라본다. 어떠한 가능성을 한없이 기다려온 사람 특유의 쓸쓸한, 그러나 끈질기게 차분한 감각이다. 그리고 「후무사 자두」에서는 자두의 일종인 ‘후무사’로부터 ‘후무사’라는 이름을 가진 꿈속의 절을 상상하기에 이른다. “‘후무사’는 물론 “절이 아니”지만”(해설), 꿈속에서 어떠한 장소로 해석될 때 우리는 서로 만나 하트를 닮은 이 상큼하고도 끈적한 사랑이라는 감정을 주고받을 수 있다. 현실에서는 불가능한 것처럼 보이는 “네가 너를 안아주”는 일이 가능해진 바로 그곳에서, 우리는 “사람”으로서 태어나 “사랑”을 거듭할 수 있게 된다(「후무사 자두」).

다시 말해, 이 시집은 꿈을 꾸듯 현실을 살아내는 사람들에게 논리적인 이해보다 직관적인 감동을 선사한다. 시인은 계속해서 “잠든 사람”의 꿈을 현실에 주사(走査)하고(「인부의 말」), 실제로는 먼지 낀 잡음만을 들을 수 있을 텐데도 상대와의 통화를 쉽사리 끊어내지 않는다. 그리하여 잠들지 못한 자신의 편안함보다 잠이 든 상대의 평온을 더욱 바라는 마음으로 시를 쓴다. 이 서투른 마음을 주고받은 결과로서 사랑은 자라고, “덤불을 이”루면서 손을 잡고, 긴 터널을 통과하여 마침내 땅을 뚫고 솟아나오는 “지구의 기분”을 느낄 수 있게 한다(「깍두기공책」). 사람이기에 끊임없이 엄습하는 “자신 없음”(「인부의 말」) 속에서도 여전히 속절없는 사랑의 가능성을 건네는 방향, 우리는 어쩌면 이것을 ‘김민지식 희망’이라고 이름 붙일 수도 있을 것이다. 모든 세세한 사랑이 가능할 것만 같은 기분을, 그러한 예감을 선사하는 시집이 이미 우리 앞에 도착해 있다.