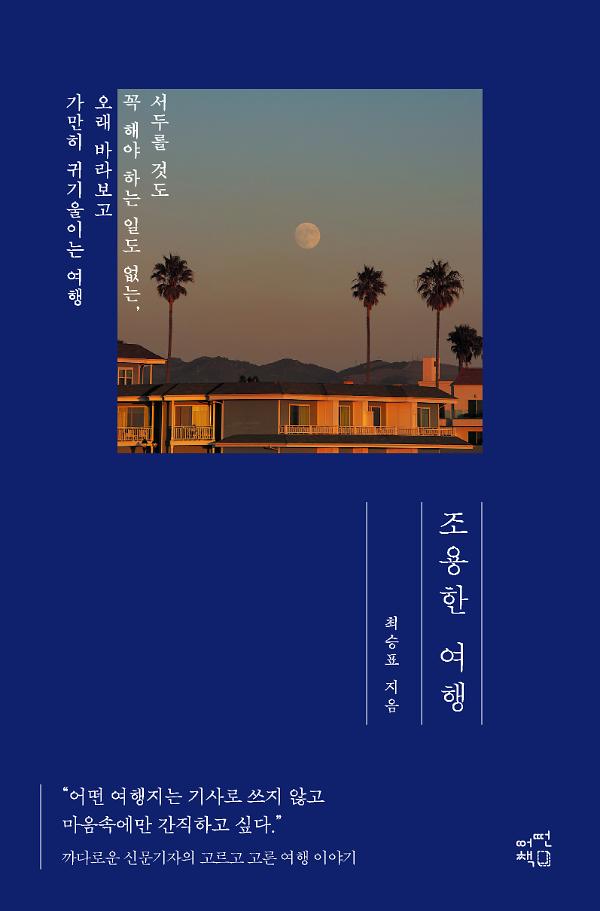

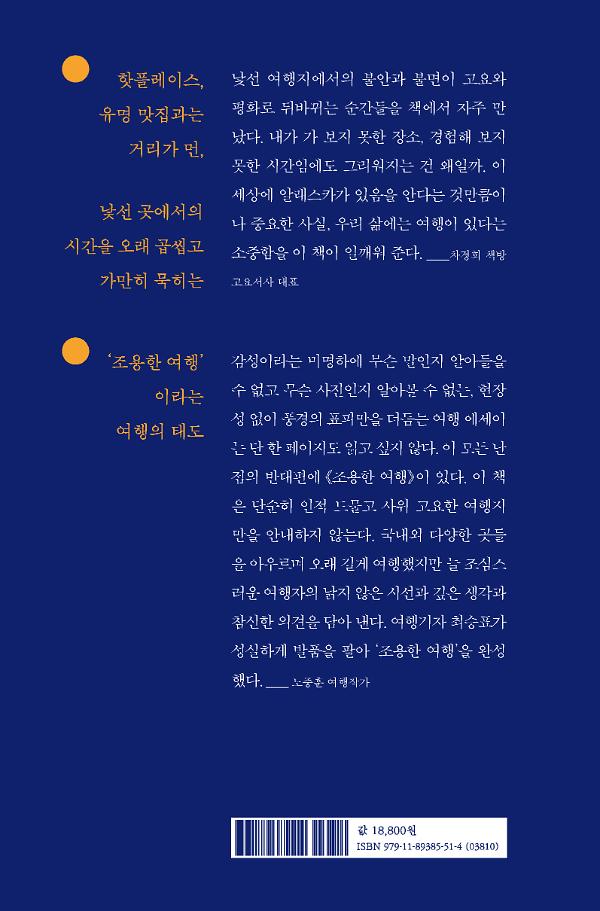

조용한 여행에는 이보다 여러 결이 있다. 물리적으로 고요한 환경은 절대적으로 중요하다. 천만 인구의 메가시티 서울에서 살다 보니 더욱 그렇다. 자동차 소음과 가게 밖으로 흘러나오는 음악 등 온갖 소리에서 해방되고 싶다. 산란한 네온사인, 나날이 밝아지는 모바일기기 액정 화면으로부터 단절되고 싶다.

연예인이 아닌 일반인도 자기 여행을 실시간으로 중계하는 시대, 일거수일투족을 요란하게 드러내지 않고 속으로 곱씹거나 가만히 묵히는 태도도 조용한 여행일 수 있다. 심심함의 재미, 여백의 미덕을 아는 여행도 점점 소중해진다.

_《조용한 여행》, 〈프롤로그〉에서

타인을 상상하는 행위가 여행에 제법 흥미를 안겨 준다. 나는 소설가는 아니지만 여행 중 스치는 이들의 삶을 상상하며 이야기를 그려 보는 취미가 있다. 쓸쓸한 표정으로 카페 창가에 앉아 있는 이, 단체관광객 무리에 끼어서 외톨이로 지내는 여행자, 고국을 떠나 먼 타지의 작은 숙소에서 늦은 밤 프론트데스크를 지키는 호텔리어. 상상을 불러일으키는 존재는 하나같이 외로워 보이는 이들이다.

_《조용한 여행》, 〈완벽한 적요 속에 잠이 들다〉에서

그 겨울, 캘리포니아주에 있는 국립공원 네 곳을 열흘간 혼자서 훑고 다녔다. 데스밸리에 대한 기대가 가장 컸다. 사막이 처음은 아니었고 이후에도 여러 사막 지역에 가 봤다. 사막은 형체도 색채도 제각각이고, 즐기는 방법도 다채롭다. 이를테면 중국 내몽골사막에서는 낙타를 탔고, 이스라엘 사해사막에서는 고대 요새가 있는 500미터 바위산을 걸어 올랐다. 두바이에서는 사륜구동차를 타고 사막을 질주하는 ‘듄 베이싱’을 경험했다. 사우디아라비아 알울라사막에서는 별 관측 투어를 해 봤다. 쿠션에 몸을 기댄 채 목소리가 낭랑한 여성 가이드의 별 이야기를 듣고 있자니 《아라비안나이트》 속에 들어온 것 같았다. 이 모든 사막은 환상적이었지만 데스밸리는 달랐다. 무엇보다 철저히 나 혼자였다.

_《조용한 여행》, 〈별이 속삭이는 사막의 한가운데〉에서

한국에 데스밸리 같은 사막은 없지만 사막만큼 막막한 오지는 많다. 데스밸리국립공원과 함께 국제밤하늘공원에 등재된 경북 영양도 그런 곳이고, 강원도 방태산 자락의 깊고 깊은 산골마을도 꼽을 수 있다. 홍천군과 인제군, 그러니까 한국에서 면적으로 1, 2위에 해당하는 지역에는 한국전쟁 당시 전쟁이 난 줄 몰랐다는 곳도 있다. ‘3둔 4가리’라 불리는 일곱 개 마을을 취재차 모두 가 봤는데 21세기에 전기가 안 들어오는 곳도 있었다.

_《조용한 여행》, 〈우리 앞의 생이 끝나 갈 때〉에서

나는 숙소에 민감하다. 층간소음, 객실 조명, 위생 상태 등을 두루 따진다. 그렇다면 비싼 값을 치르더라도 이런 조건을 충족하는 숙소에 가면 될 텐데 그러지 않는다. 가성비가 좋은 곳을 뒤지는 과정을 즐기고, 예감이 적중했을 때 쾌감을 얻는다. 아내는 조금 다르다. 헤픈 건 아니나 비용을 더 쓰더라도 제대로 된, 검증된 숙소를 선호한다. 그래서 숙소 때문에 여행 중 아웅다웅한 적이 꽤 있는데 어떤 숙소는 둘 다 퍽 좋아해서 두 번 이상 방문하기도 했다. 해남 유선관이 그중 하나다. 몇 해 전 늦겨울과 봄에 두세 달 시차를 두고 연거푸 방문했다.

_《조용한 여행》, 〈숲과 물의 힘〉에서

오로라에 별 기대는 없었지만 하늘을 뒤덮은 레이저 쇼는 과연 신비했다. 난생처음 눈을 본 강아지처럼 호들갑을 떨며 열심히 사진을 찍었다. 그러다가 퍼뜩 정신을 차렸다.

‘왜 바보처럼 이 광경을 카메라 파인더로만 보고 있지?’

마음을 가라앉히고 카메라를 걸어 둔 삼각대 옆으로 한 걸음 이동했다. 그리고 캠핑의자에 앉아 하늘을 올려다봤다. 옆에서는 일본, 호주, 멕시코 관광객이 “어메이징”을 연발하며 기념사진을 찍느라 바빴다. 영하 15도 추위도 잊은 채 오로라의 춤사위를 보다가 다시 생각에 골몰했다.

‘지금 이 순간을 어떻게 글로 풀지?’

직업병이 발동했다. 아니, 출장을 왔으니 당연한 수순이었다. 기사에 쓸 문장을 떠올리느라 다시 머리가 복잡해졌다.

_《조용한 여행》, 〈오로라 여행에서 오로라를 보지 못한다면〉에서