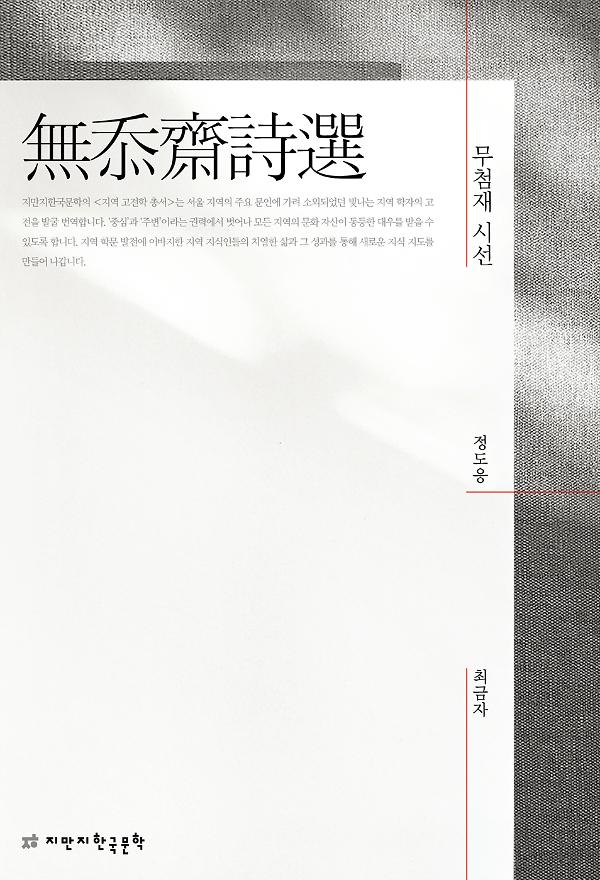

지만지한국문학의 〈지역 고전학 총서〉는 서울 지역의 주요 문인에 가려 소외되었던 빛나는 지역 학자의 고전을 발굴 번역합니다. ‘중심’과 ‘주변’이라는 권력에서 벗어나 모든 지역의 문화 자산이 동등한 대우를 받을 수 있도록 합니다. 지역 학문 발전에 이바지한 지역 지식인들의 치열한 삶과 그 성과를 통해 새로운 지식 지도를 만들어 나갑니다.

정도응은 본관이 진주이며, 자는 봉휘(鳳輝), 호는 무첨재(無忝齋)·휴암(休庵)이며, 1618년 12월 6일 부친 정심(鄭杺)과 모친 여강 이씨 사이에 태어났다. 그의 가문은 여말에 진주 지역에서 상당한 사회적 기반을 갖추고 있었는데 정도응의 10대조였던 정택(鄭澤)이 상주판관을 지내면서 상주로 이거했고 이후 정도응의 조부 정경세에 이르러 가문의 정점을 이루게 되었다. 정경세는 유성룡의 고제자로, 정도응의 학문 수학에 가장 많은 영향을 끼쳤다. 아울러 정경세와 학연이 있거나 친인척 관계인 조희인(曺希仁), 홍호(洪鎬), 노준명(盧峻命), 정헌세(鄭憲世), 송준길(宋浚吉) 등도 큰 영향을 주었다. 특히 정도응의 고모부였던 송준길은 마음을 다해 그를 가르쳤다. 이처럼 정도응은 친가, 외가, 처가 할 것 없이 모두 영남에서 명망이 높은 집안이었으나, 학문에 뜻을 두고 깊이 사색했고 벼슬길에 나아가기보다는 주로 전원에 은거하면서 항상 자기 수양의 자세를 견지했다.

그의 문집인 《무첨재집》은 1911년 후손 정철우(鄭喆愚)가 편집해 간행했는데 젊어서부터 명유들과 교유하며 시문을 창작했던 것에 비해 현재 문집에 남아 있는 글의 양은 많은 편이 아니다. 4권 2책 중 권1에는 175제 256수의 한시를 수록했고 권2는 소(疏) 3편, 서(書) 5편, 제문(祭文) 9편, 묘지(墓誌) 5편, 행록(行錄) 1편, 권3에는 잡저인 〈한거잡기(閒居雜記)〉가 실려 있다. 그리고 권4에는 부록으로 다른 사람들이 쓴 연보, 행장, 묘지, 만사가 실려 있다. 연보는 누가 작성했는지 알 수 없으나 행장은 그의 현손인 입재 정종로(鄭宗魯)가 엮었으며, 묘지는 그의 5대손인 정상극(鄭象屐)이 지었다. 《무첨재 시선》에는 권1의 시 가운데 93제 121수를 가려 실었다.

정도응 시의 특징을 살펴보면 크게 출처와 충효에 대한 내적 갈등을 토로한 한시 작품, 은자의 삶의 표출과 산수의 유상(遊賞)을 드러낸 작품, 위기지학(爲己之學)을 통한 선비 정신이 함양된 작품으로 나눌 수 있는데, 유학자로서 부모에게 효도하고 나라에 충성한다는 유교 이념에서 자유로울 수는 없었지만, 현실에 적극적으로 나아가기보다는 은자적인 삶을 갈망하고, 자기 수양을 우선하는 그의 태도가 작품에도 잘 드러나 있다.

*지은이 정도응과 친교가 깊었던 홍여하(洪汝河)의 《목재 시선(木齋詩選)》, 전익구(全翼耈)의 《가암 시집(可庵詩集)》과 함께 읽으면 작품과 지은이에 대해 더욱 깊이 이해할 수 있습니다.