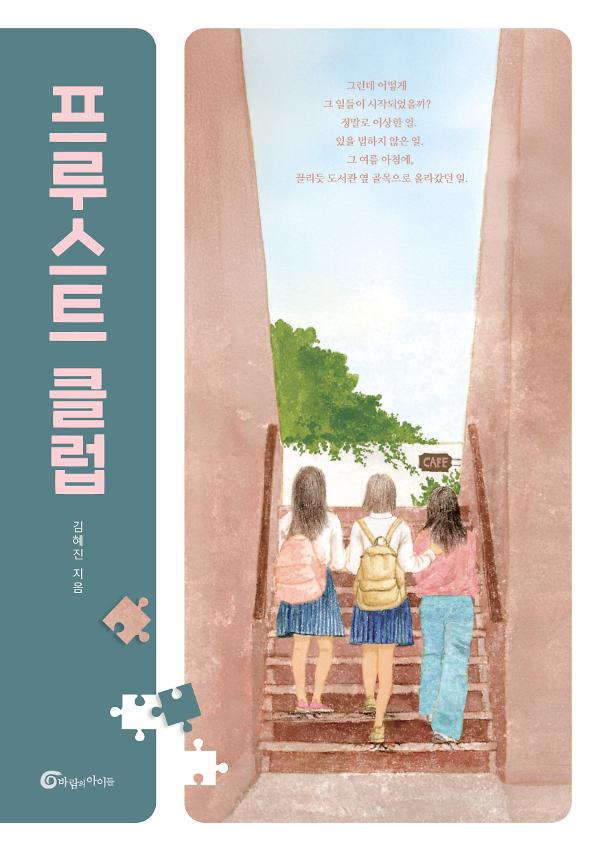

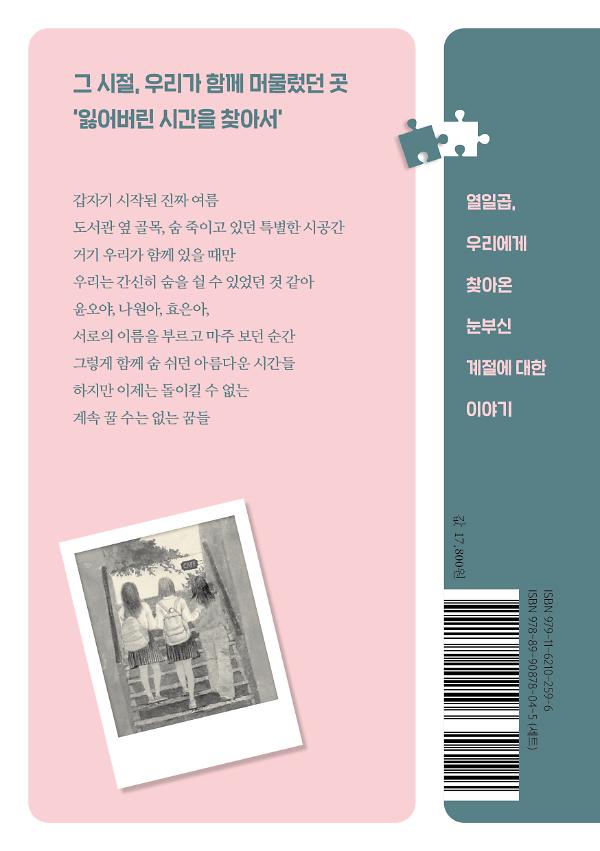

잃어버린 시간을 찾아서. 입속에서 중얼거려 보았다. 누구더라, 프랑스의 어떤 작가. 이미 죽은 사람. 그 사람이 쓴 소설 제목이다. 잃어버린 시간을 찾아서. 시간은 잃어버릴 수도 있는 것이던가. 시간을 잃어버렸다면 내 앞의 시간을 잃어버린 걸까, 뒤의 시간을 잃어버린 걸까. 과거를, 아니면 미래를? 시간을 잃어버리기도 했으니 찾을 수도 있는 것일까. 나는 내가 시간을 잃어버렸다는 것을 인식할 수 있을까. 그렇다면 잃어버린 것을 도로 찾아 들고 이게 바로 내가 잃어버렸던 시간이야! 라고 외칠 수도 있는 것일까. 모모가 손에 쥔 시간의 꽃처럼. (p.22-23)

“나 이런 책 한번 읽고 싶긴 했거든. 아주 길고 지겹고 어려운 책.”

풋, 나는 웃음을 참으며 물었다.

“길고 지겹고 어려운데, 왜 읽으려고?”

“읽고 싶으니까!”

나원이는 당연하다는 듯이 대답하고, 물었다.

“같이 읽어 볼래?”

“같이?”

“독서 클럽 같은 거 있잖아. 둘이서 해 보는 거지.”

“독서 클럽?”

나는 앵무새처럼 나원이의 말을 반복했다. 나원이는 꼬박꼬박 대꾸했다.

“그래, 잃어버린 시간을 찾아서 읽기 클럽이라든지……. 좀 길다, 근데.”

“프루스트 클럽.” (p.146)

“퍼즐을 쉽게 맞추려면, 먼저 모두 그림이 있는 쪽으로 뒤집어. 그다음에는 이렇게, 한쪽이 직선인 테두리 조각들을 찾는 거야. 테두리를 둘러 맞춰 놓아야 안을 채우기가 쉽거든.”

“사는 거랑 비슷하네.”

나는 중얼거렸다.

“테두리를 정하고, 그리고 안을 잘 채우기. 테두리 밖의 퍼즐들이 있다면, 그것들은 어떻게 될까.”

“테두리 밖에도 퍼즐 조각들이 있다고 생각해?”

나원이가 물었다.

“나는, 늘, 그런 기분이야.” (p. 80-81)

“넌 너무 강해 보여.”

“뭐라고?”

얼떨떨했다. 이유 같은 건 생각해 보지 않았다. 그냥 당연한 것처럼 받아들이고 있었다. 그런데, 강해서라니.

“너무 뚜렷하고 튀고 굽힐 줄을 모르니까.”

“내가 어디가 그래? 아무도 그렇게 생각 안 해.”

“남들이 생각하는 걸 네가 다 알기라도 해?”

“그건 너도 마찬가지지. 네가 어떻게 다 알아?”

내가 말하자 효은이는 물러섰다.

“하긴, 나만 그렇게 생각하는 걸 수도 있겠네. 근데, 난 그렇게 생각했어. 너 처음 봤을 때 말이야, 그런 생각이 들더라. 아, 얘랑은 무지 친해지거나 아주 원수가 되겠구나. 그러니 친구가 될 수밖에 없잖아. 인생 모토를 지키려면.”

“인생 모토?”

“적을 만들지 않는다.” (p.88)

“우리 엄만, 말을 안 해.”

효은이가 내뱉듯 말했다. 툭, 효은이의 말이 내 가슴 위에 떨어졌다.

“아무 일도 없는 것처럼. 말을, 안 해. 내가 모른다고 생각하진 않을 텐데. 어떻게 그렇게 모른 척할 수가 있지. 내가 일찍 잠들지 않는다는 것을 알 텐데.”

“……알아도, 말 못 할 때가…….”

“나, 안방 열쇠 가지고 있어. 엄만 안방 문을 꼭 잠그고 다니거든. 일하는 아줌마도 안방엔 안 들어가. 나는, 낮에, 아무도 없을 때, 동생들도 없을 때 들어가 본다. 깨끗해. 따뜻해 보이기도 해. 근데, 있어, 이상한 냄새 같은 게. 꽃병은 일주일에 한 번씩 바뀌고 화장대 거울도 마찬가지야. 왜 엄마는 굳이 꽃병을 두려고 할까? 또 깨질 텐데. 꽃도 늘 생화로만 꽂아 두고.” (p.162)

“아직은 도망쳐도 좋을 때야, 윤오.”

도망? 나는 도망치고 있는 거야? 나는 물잔을 잡았다. 차가움. 습기.

“언젠가는 마주해야만 하는 때가 오는 것이지만.”

오데뜨는 손으로 공중에다 선을 그었다.

“여기. 여기까지 왔을 땐, 더 이상 도망이라는 말은 의미가 없어져. 정면으로 부딪쳐야만 하는 곳이야, 여기는.”

나는 숨을 죽이고 보이지 않는 선을 바라보았다. 나는 어디까지 온 것일까. 이미 그 선에 닿은 건 아닐까. 울고 싶은데 눈물이 나지 않았다. 눈물은 눈꺼풀 뒤에 걸려, 울음은 목 아래 걸려 도저히 나 올 것 같지 않았다.

“……나는, 내가 무서워요.” (p.176)

죄책감을 가지고도, 행복해지면 안 돼?

잘못한 사람은 더 나빠지는 것 외에, 나아질 방법은 없어?

나는 숨을 크게 들이마셨다. 차갑고 건조한 겨울 공기. 기침이 나왔다.

변명할 때가 아니야. 제발.

시작했으니까, 계속할 수 있다. 지금은 나를 생각할 때가 아니 야. 상처 입고 싶지 않다고 말할 때가 아니야. (p.211-212)

“너, 미안하다고 했지.”

“그래.”

“내가 불쌍해 보였니?”

“아니야!”

말이 세게 튀어나왔다. 그런 게 아니야, 그렇게 생각한다면…….

“난 불쌍하지 않아.”

“…….”

“잘 살아. 나는 정말 잘 살 거니까.”

나는 아무 말도 못 하고 있다. 내 말은 메말라 가슴 바닥에 붙어 있는 것 같다.

“다시 보지 말자.” (p.243)

“왜 하필 그 책이었어?”

나는 선뜻 대답하지 못하고 침묵을 끌었다. 왜 그 책이었지. 창가에 선 효은이의 머리카락이 햇빛에 거의 주황색으로 보였다. 반짝였다.

“몰라.”

그냥 그렇게만 대답했다. 어렵고 지루하고 긴 책. 하지만 왜 그래야 했을까. 효은이는 가볍게 고개를 끄덕이고 자기 교실로 들어갔다. 나는 나중에야 대답을 발견했다. 그 책은, 약속의 담보 같은 것이었다고. 무엇도 걸 수 없고 무엇도 믿을 수 없었기에 우리는 그 책을 읽기로 한 것이었다고. 아주 어렵고 길고 읽기 힘든 것을 다 읽을 때까지 곁에 있자는 약속. 아주 어렵고 길고 힘든 때에 함께 있자는 약속. 끝내 지키지 못한 약속.

효은이와 둘이 이야기한 것은 그게 마지막이었다. (p.259-260)