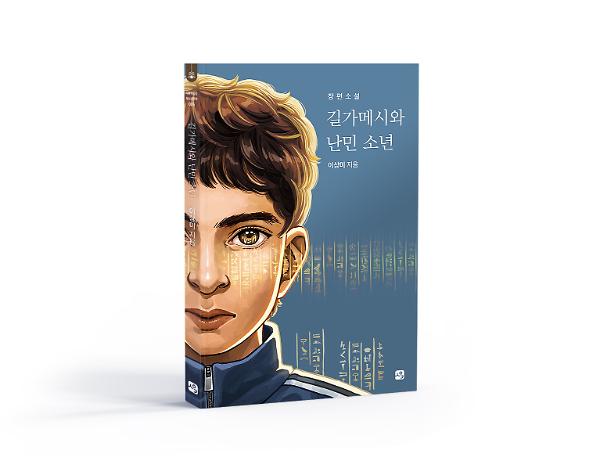

'길가메시 서사시'와 난민 소년의 이야기로 읽는 다문화 사회

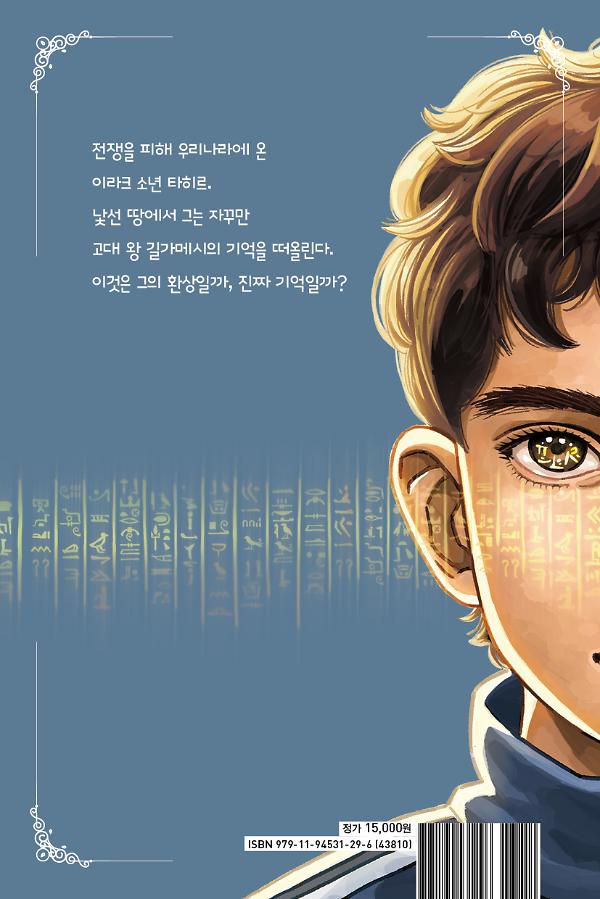

《길가메시와 난민 소년》 속 타히르는 발야구를 하고, 비빔밥을 먹으며 고향의 음식을 떠올리고, 친구들과 웃고 다투는 평범한 청소년이다. 그러나 동시에 전쟁의 기억을 품고 살아가야 하며, 매일 자신을 향한 오해에 맞서야 하는 인물이기도 하다.

작가는 타히르를 둘러싼 한국 사회의 시선을 정직하게 그려낸다. “거인 같다”는 말, “너희 나라”라는 무심한 표현, 편견 어린 시선들이 모여 한 사람의 삶 전체를 위협하는 순간까지. 그러나 작가는 여기서 멈추지 않는다. 반복되어 온 과거 속에서도 여전히 변화는 가능하며, 우리가 서로 이해할 수 있다는 희망을 전달한다.

이 이야기는 난민 문제를 다루는 데서 그치지 않고, 편견 속에서 상처받고 불안해하는 오늘의 청소년들이 어떻게 성장하고 서로를 이해해 나가는지를 그린다. 때로는 오해로 인해 멀어지기도 하지만, 결국 손을 내밀고 함께 나아간다면 이해와 화합으로 연결될 수 있다는 가능성을 보여준다.

“기록은 남으면 언젠가 누군가의 눈에 닿는다.”

고대 점토판에서 친구들의 증언서까지, 작은 기록이 만드는 힘

'길가메시 서사시'는 점토판에 새겨진 형태로 수천 년을 건너 현대까지 전해져왔다. 타히르가 점토판 위에 새긴 문양처럼, 기록은 사라지지 않고 남아 우리의 삶과 기억을 이어준다.

이 소설 속에서도 아이들이 쓴 증언서, 세아의 메모, NGO 활동가와 교사의 기록이 누군가의 존재를 선명하게 밝혀주는 빛처럼 등장한다. 하나하나는 미약해 보이지만, 모이면 한 사람의 삶을 지켜내는 힘이 된다.

이렇듯 작가는 기록을 통해 연대의 소중함을 보여준다. 누군가를 위해 잊지 않고 새기겠다는 마음은, 다른 누군가가 그 이야기를 이어 쓰게 만드는 출발점이 된다.

《길가메시와 난민 소년》 속 아이들은 정해진 신화를 반복하는 대신, 자신들의 손으로 더 나은 이야기를 써 내려간다. 결국 기록하는 일은 과거의 증명일 뿐 아니라, 지금, 이 순간 미래를 바꿀 수 있는 결정적인 메시지이며 희망이다.