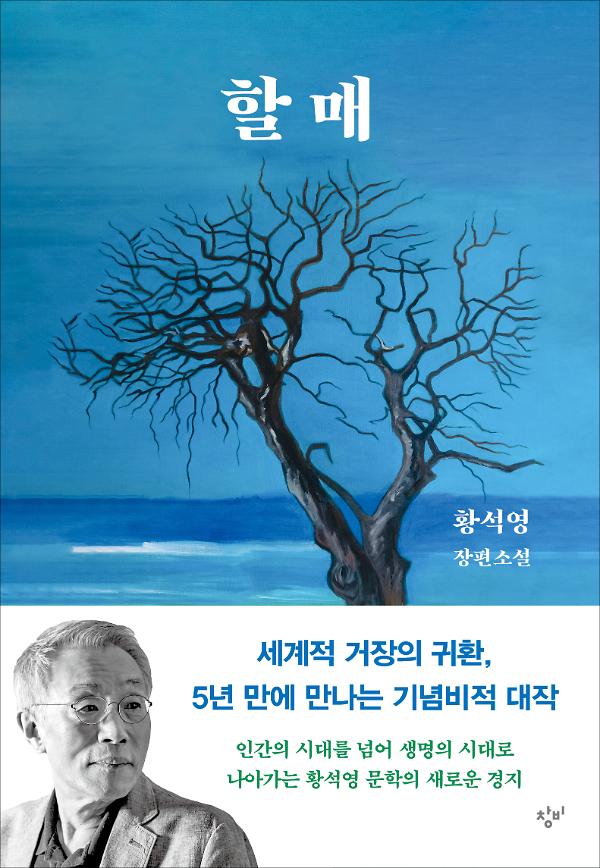

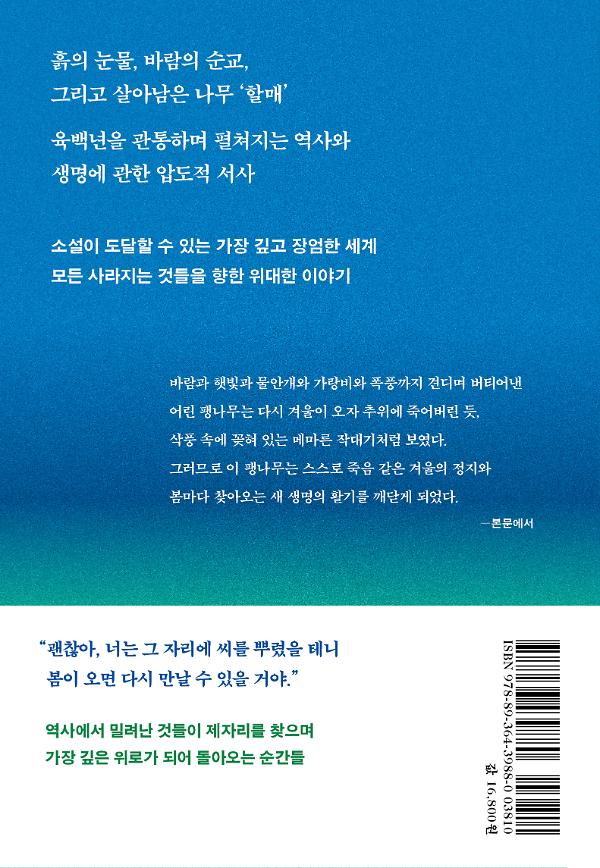

황석영의 『할매』는 하나의 작은 씨앗이 얼마나 광대한 이야기를 품고 있는지를 눈부시도록 아름답고 웅대한 시적 서사의 세계로 보여준다. 개똥지빠귀가 관목 숲으로 날아오는 소설의 첫 장면은 한쌍의 새가 사랑을 나누고 새끼들을 낳아 키우다가 엄혹한 생존 경쟁 속에서 온힘을 다하다 죽음을 맞는 일련의 과정을 함축적으로 포착한다. 죽은 새의 뱃속에 든 열매가 부드러운 흙으로 스며들어 훗날 거대한 나무로 자라나게 된다는 이야기의 서장은 이어서 기록될 인간사에 스며든 자연의 시간을 상징적으로 보여주는 듯하다.

우주의 시간을 품은 이 장대한 기억의 서사를 끌고 가는 진정한 이야기꾼은 육백년의 시간을 살아온 군산 하제마을의 팽나무다. 가뭄과 홍수, 굶주림에 시달리는 민중들의 삶과 동반한 팽나무의 역사는 근현대 역사를 가로지르는 혁명의 불길을 묵묵히 감싸안는다. 새세상을 향한 존재들의 투쟁과 꿈을 자신의 나이테에 새겨 넣은 팽나무는 고유한 장소성의 기억을 품고 이제 갯벌 생태계의 존재들이 내는 삶의 목소리에 귀 기울인다. 이렇듯 민담적 유산을 창조적으로 되살리는 함축적인 서사의 실험은 문명전환기에 대응하는 오늘 우리 문학의 성취와 현재성을 아로새기고 있다. “계절의 재활과 성장과 갈무리와 휴지의 반복”을 소설의 이름으로 풍요롭게 담아낸 이 작품을 읽으며 우리는 한국문학의 웅장한 나이테를 거듭 확인한다.

―백지연 문학평론가

『장길산』과 『죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어』를 읽으며 성년의 눈을 뜬 데다가 소설에 관해 이러쿵저러쿵할 자격이 없는 나로서는, 황석영 선생의 작품에 감히 추천사라는 제목의 글을 붙일 수 없다.

내가 이 책에 관해 쓸 수 있는 글은 다만 ‘감탄사’다.

선생의 마음은 민중, 민족, 인류를 넘어 뭇 생명을 담을 정도로 계속 커지고 있다.

그리하여 마침내, 개똥지빠귀와 팽나무와 서로 다른 시대를 산 사람들이 한 식구가 되는 놀라운 세계를 창조하기에 이르렀다.

노추와 노욕이 넘쳐나는 시대, 사람들의 인생 항로에 밝은 등대가 되어주셔서 감사하다.

―전우용 역사학자

황석영은 늙지 않는 작가였다. 최근작인 『철도원 삼대』에 이르기까지 그는 젊은 어떤 작가보다 더 예리하게 한국사회의 가장 중요한 모순을 천착해왔다. 『할매』를 읽으니 알겠다. 황석영은 젊은 날과 다름없이 날카롭게 현실을 탐구하는 한편, 늙어가고, 그리하여 넓어지고 깊어지고 있었다.

『할매』와 같은 소설은 환갑에 다다른 오늘날까지 읽어본 적이 없다. 『할매』는 아무르 강변의 개똥지빠귀에서 시작하여 육백년 묵은 늙은 팽나무의 전언으로 막을 내린다. 한편의 내셔널 지오그래픽 다큐멘터리를 보는 느낌으로 얼떨떨하게 소설을 읽다가 수억년의 시간을 건너 지구에 추락한 작은 운석의 틈새에서 하루살이가 장엄하고도 허망한 생을 마감하는 장면에서 나도 모르게 울고 말았다.

이 소설의 주인공은 인간이 아니다. 한낱 미물에 이르기까지 태어나고 죽어야 하는 공동 운명의 ‘생명’ 그 자체가 주인공이다. 황석영은 사회구조를 뛰어넘어 생명의 서글픈 운명에까지 냉철한 카메라를 확장한 것이다. 그러나 그의 결론은 비극이 아니다. 개똥지빠귀의 뱃속에서 팽나무가 자라나고 사람이 그 열매를 먹고 사람의 육신을 먹은 칠게를 다시 사람이 먹는다. 이러한 순환 속에서 우리는 서로 연결된 채 기나긴 시간과 공간을 버텨온 것이다. 한 개체가 스러진다고 해서 비감에 잠길 필요는 없다고, 팽나무를 키워낸 개똥지빠귀가 속삭이는 듯하다. 백세 어머니를 둔 나는 오늘 밤, 여느 때보다 편안하게 잠들 수 있을 것 같다. 어머니의 생은 또 어디로 흘러갈까? 『할매』는 백세 어머니가, 그리고 백세 어머니를 둔 늙어가는 내가 꾼 한바탕의 꿈일지도 모르겠다.

―정지아 소설가