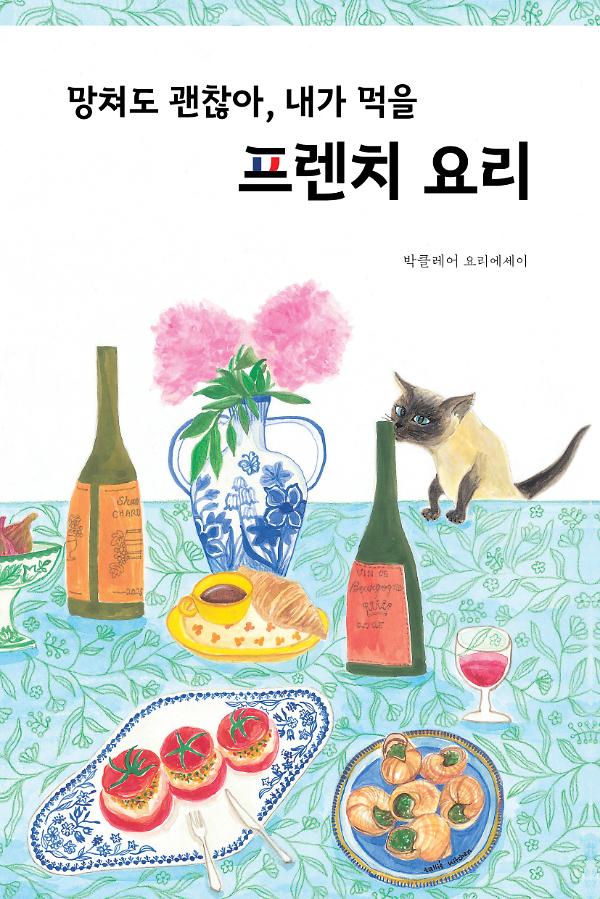

‘낯선 음식 먹기’도 일종의 모험이라고 친다면, 역사적 배경에 관심을 두고, 간단한 요리법까지 익혀 보자는 것은 너무 나간 것일까? 우리가 밟는 땅이 넓어지고 일용할 우물도 더 깊어질 것이라고 우기고 싶다. 스마트한 세상에서 ‘제2외국어 배우기’와 비슷하다는 생각도 든다. 구태여 낯선 언어에 발을 담그려는 ‘가성비 떨어지는 행보’라니… 기본 문법들을 익히고 발음을 흉내 내는 사이, 멀었던 그 나라가 조금씩, 어느 날은 성큼 가까워질 수 있지 않을까? 아득해서 허우적거릴 것만 같은 프렌치(요리)의 세계, 찰방대며 신나게 나아갈 수 있을 만큼만 함께 가보자. 나도 딱 그만큼까지만 가보았으니.(들어가는 글, 5쪽)

누군가가 입문용 프렌치 요리를 하나 추천해 달라고 한다면? 내 생각엔 ‘양파 수프’다. 달큼하면서도 시원한 감칠맛이 끝내주는 데다 뜨거운 국물 요리다. 해장의 효과도 있을 것만 같다. 본식에 앞서 먹는 전채요리쯤 되지만 바게트에 치즈까지 얹으면 가벼운 한 끼도 될 만하다. 만드는 방법도 그리 어렵지 않다, 적어도 이론상으론.(핫! 뜨겁고 달큼한 양파 수프, 13쪽)

이질감 제로 프랑스 국물 요리로 ‘포토픠’라는 것이 있다. 덩어리 고기, 당근, 파, 양파, 양배추, 순무, 감자, 셀러리 등등을 함께 푹 끓인 것이다. 춥고 으슬으슬할 때, 국물 요리가 당길 때 안성맞춤이다. 파리 시댁 아파트 건물 1층에 포토픠 전문 식당이 있었다. 특별하진 않아도, 익숙해서 그게 또 신기한, 푸짐한 프랑스 시골풍 요리였다.(신기한 아는 맛 프렌치 수프, 포토픠, 25쪽)

스텍 타르타르는 서양식 육회다. 생고기를 양념하여 달걀노른자를 얹는 것까지 유사하다. 우리 육회와는 양념 맛과, 채를 치는 대신 굵게 다지는 것이 다른 정도? 어릴 적 헤어져 다른 환경에서 자란 일란성 쌍둥이를 보는 느낌이다.(스텍 타르타르, 31쪽)

가난하고 인구가 많았던 브르타뉴에서는 파리 몽파르나스가 종착역이 되는 기차 노선이 완성되자 자식들을 파리로 보냈다고 한다. 그 덕에 몽파르나스 역 근처에는 브르타뉴 출신들이 문을 연 크레프 식당이 많이 생겨났다. 크레프(갈레트) 애호가라면 프랑스의 호시절, 예술가들이 활보했던 몽파르나스의 맛집 거리에서 1끼, 2크레프를 먹는 호사를 누려 볼 만하다. 전에 배부르고 시드르에 취하면 명사들의 아지트였던 유서 깊은 카페들을 방문하여 에스프레소로 나른함을 씻어 낼 수도 있다. 탕약처럼 쓴맛에 잠이 확 달아난다.(프랑스 메밀전, 갈레트, 38쪽)

투르느도는 무려 6가지로까지 분류한다는 안심의 일종이다. 그 위에 눅진한 푸아그라, 진미의 상징 트러플(송로버섯)까지 얹는 ‘비싼 애 위에 비싼 애’ 스타일의 럭셔리 스테이크가 바로 투르느도 로시니다. 달콤한 품종의 포도주로 진한 소스를 만들어 끼얹기도 한다고. 당장 먹고 싶다가도 배가 묵직해지는 예감에 몸서리가 쳐지기도 한다. 버터에 흥건히 젖은 빵을 바닥에 깔고 극강의 부드러움, 피맛, 눅진함, 고소함 등의 풍미를 차곡차곡 쌓아 올리면 그야말로 맛의 ‘금자탑’, 혹은 아찔한 미각의 바벨탑일 수도 있을 것이다.(로시니식 안심 스테이크, 82쪽)

아쉬(hachis)는 다진 것을 의미하고 파르망티에(parmentier)는 감자 보급에 앞장섰던 학자의 이름에서 따온 것이다. 못난이 감자의 입지전적 사연은 꽤나 눈물겹다. 기구한 ‘강제 이주자’의 성공 스토리 같다. ‘대항해시대’의 정복자들에 의해 안데스산맥 고지대에서 구대륙으로 ‘강제 진출’, 갖은 오해, 배척, 멸시를 받더니 끝내는 세계 4대 작물의 하나로 우뚝 서, 든든한 구황작물 그 이상이 되었다.(아쉬 파르망티에, 87쪽)

‘살’이라는 뜻의 chair와 ‘익힌’의 뜻을 가진 cuit에서 유래했다는 charcuterie. 당연히 시작은 육류의 보관을 위한 것이었겠지만 ‘남의 살’을 탐하는 우리의 입맛에 딱 맞게 발전을 거듭해 왔을 것이다. 선연한 핏빛으로 우리의 동물적 먹성을 도발하는, 낯선 듯 낯설지 않은 샤퀴테리 한 접시는 큰 호응과 함께 식탁을 빛내 줄 ‘요물’임을 확신한다.(홈 메이드 샤퀴테리, 102쪽)

프랑스 요리의 뒤를 살금살금 밟아 가다 보니 5가지 모체 소스mother sauce라는 큰 산을 만나게 된다. 어느덧 이름이 낯설지 않은 프랑스 요리계의 전설, 마리 앙투안 카렘, 조르주 오귀스트 에스코피에 등이 시중의 다양한 소스들을 분류해 가계 도처럼 체계화, 정립한 기본 소스들이다. 기초가 되는 것은 엄마 소스, 변용되는 것은 딸 소스라 부르는 것이 재미있다. 베샤멜, 벨루테, 에스파뇰, 토마토, 홀렌다이즈. 소스가 온갖 재주를 다 부린다는 프랑스 요리의 비법 아닌 비법들의 바탕이 되는 것들이다.(후추 스테이크, 138쪽)

직업 셰프가 아닌, 소비가 전문인 입장이라도 자기만의 레시피, 혹은 먹는 방식을 가진 이들은 많을 것이다. 이것은 당연한 흐름이기도 하다. 자유롭게 응용하고 나아가 개발하는 것은 내가 좋아하는 방식이다. 부엌은 난장판이고 시간은 나만 두고 훌쩍 달아나, 아찔한 현타가 오기는 하지만 말이다.(개발자의 보람, 252쪽)