무한한 흐름에서 건져 올린 침묵의 언어

『흐름 위에서』를 읽는 일은, 한 편의 시를 읽는 것이라기보다 한 사람의 기도를 옆에서 조용히 듣는 경험에 가깝다. 시편 속 화자는 늘 흐름 위에 서 있다. 갯골로 흘러드는 물, 금세 사라지는 섬, 곧 젖어버릴 꽃잎과 눈, 폭설이 쌓인 설날의 유년, 어머니를 향한 지독한 그리움, 출가의 밤과 '날개 없이 태어난 인간'의 깨달음까지, 모든 장면이 '머물지 못하는 시간'이라는 공통의 리듬으로 묶인다.

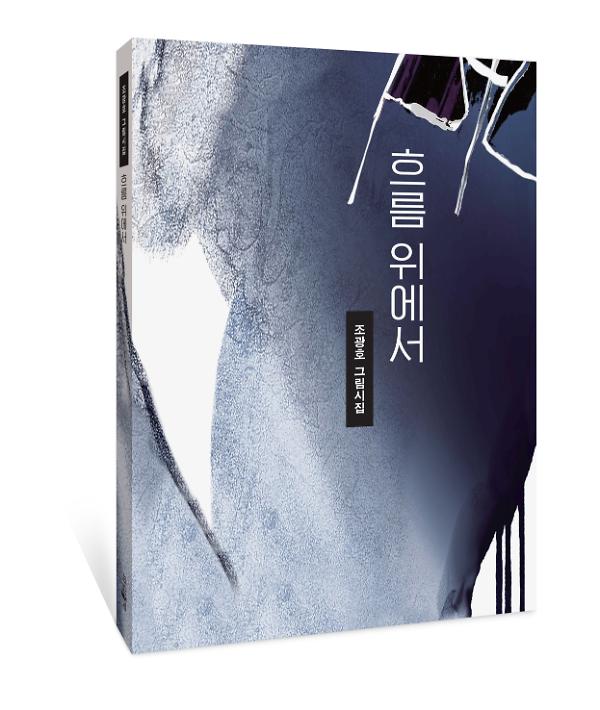

그러나 이 책의 진짜 중심은 변화가 아니라 '변하지 않는 것'이다. 작가는 갯벌과 물, 별과 어둠, 노을과 안개를 따라가며, 그 배후에서 아무 말 없이 흐르고 있는 거대한 침묵의 강을 더듬는다. 제호 '블루 로고스'가 가리키듯, 푸른 색채와 점·선·면으로 구성된 그림들은 단지 풍경을 묘사하는 것이 아니라, 보이지 않는 말씀의 질서를 시각화하려는 시도이다.

시들의 언어는 때로는 극도로 간결하고, 때로는 기도문이나 설교를 닮은 긴 호흡으로 펼쳐진다. “사람들은 왜 시를 쓰는가” 같은 메타 시편에서 그는, 언어로는 끝내 붙들 수 없는 것들을 기어이 붙들고자 하는 인간의 욕망 자체가 슬픔이자 아름다움이라고 말한다. 그리고 그 욕망을 품은 채, 인간은 '창백한 푸른 점' 위를 떠도는 작은 별과 같은 존재라 고백한다.

특히 인상적인 것은, 이 책이 철저히 개인사에서 출발하면서도 개인의 감정을 넘어서도록 독자를 이끈다는 점이다. 어머니, 유년, 청춘의 사랑과 결별, 출가의 상처와 회한 같은 깊은 사적인 기억들이 등장하지만, 시는 끝내 그 기억들을 '나만의 이야기'로 남겨두지 않는다. 대신, 누구나 지고 있는 슬픔과 죄책감, 그리움의 얼굴을 떠올리게 한다.

그러면서 시의 문장은 과장되지 않은 종교적 언어와 세속적 감수성이 절묘하게 만나는 지점에 서 있다. 신앙을 가진 독자에게는 기도와 묵상의 언어로, 신앙이 없는 독자에게는 한 시인의 섬세한 자연시이자 존재론적 고백으로 읽힐 수 있는 책이다. 무엇보다 이 시집의 하이라이트는 가끔 시의 여백을 대신하여 페이지 사이사이에서 얼굴을 드러내는 푸른 드로잉이다. 말로 다 할 수 없어서 남겨둔 침묵의 공간을 그림이 조용히 채운다.

시·서·화가 하나가 된 동검도 성화

『흐름 위에서』의 매력은, 이 책이 단순히 '시집'도, 단순한 '화집'도 아니라는 데 있다. 저자는 국내외에서 다수의 전시와 성당 스테인드글라스 작업을 해온 조형예술가이자 사제이다. 동검도 채플을 중심으로 한 작품 활동은 이미 미술계에서도 하나의 현상으로 거론되어 왔는데, 이 책은 그 시각 작업과 언어 작업이 본격적으로 만나는 자리라고 할 수 있다.

시편들은 대부분 짧은 행과 단정한 구조를 가지지만, 동시에 화면 구성과 리듬감이 강하게 느껴진다. 한 편 한 편이 하나의 패널, 하나의 스테인드글라스로 보이도록 설계되어 있기 때문이다. 「나문재 노을」, 「겨울 갯벌」, 「서해의 황혼」, 「동검도 비가」 연작을 읽다 보면, 단순히 텍스트를 따라가는 것이 아니라, 빛과 색이 종이를 뚫고 나오는 듯한 시각적 경험을 하게 된다.

흥미로운 지점은, 이 책이 종교적·철학적 사유를 담고 있으면서도 설교의 문법으로 흐르지 않는다는 점이다. 저자는 동검도라는 구체적인 장소성과 물·바람·갯벌·풀벌레 같은 촉각적인 이미지들을 끊임없이 호출한다. 그 위에 양심과 원죄, 종말과 자비, '하나' 됨에 대한 묵상이 자연스럽게 포개진다. 관념이 먼저가 아니라 감각이 먼저 오는 시편이기에, 무거운 주제를 다루면서도 읽는 이의 몸을 먼저 흔들어 깨운다.

또 하나 주목할 점은 종교 간 상징과 언어를 유연하게 넘나드는 태도다. 성모성월에 심은 홍련과 백련, 스님의 선물로 받은 연뿌리, 찰나를 가리키는 불교적 '무상'의 개념 등이 자연스럽게 등장하면서, 가톨릭과 불교, 우주적 영성의 이미지들이 갯벌 사이로 모여들며, 육지도 바다도 아닌 통섭의 지대를 구축한다. 이는 한 종교의 교리적 정답을 제시하기보다, “더 깊은 생명의 흐름”을 향해 귀 기울이자는 제안으로 읽힌다.

『흐름 위에서』는 결국 “시·서·화의 삼위일체”라는 오래된 이상을 한 개인의 작업 안에서 실험한 결과물이다. 글씨書, 그림畵, 시詩가 따로 노는 것이 아니라, 한 화면 안에서 서로를 비추며 순환한다. 독자는 이 책을 앞에서부터 차례대로 읽어도 좋고, 마음이 끌리는 장면을 아무 곳이나 펼쳐 한 페이지의 '성화聖畫'처럼 오래 바라보아도 좋다.

삶의 속도가 버겁고 마음이 자꾸만 메마른다고 느껴질 때, 『흐름 위에서』는 조용히 책상 위에 펼쳐 둘 수 있는 한 폭의 푸른 창과 같다. 그 창을 통해 동검도의 새벽과 황혼, 그리고 우리 안의 깊은 흐름을 함께 바라보는 것, 그것이 이 그림시집이 우리에게 건네는 가장 큰 선물이다.