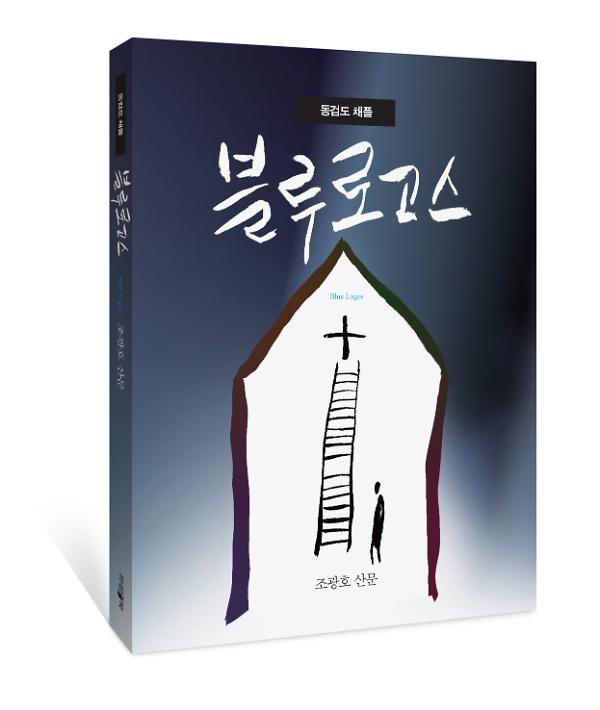

속도의 문명에서 길을 잃은 이들을 위한 인문·영성 안내서

『동검도 채플 블루 로고스』를 읽다 보면, 이 책이 단지 '신부님이 쓴 종교 에세이'에 머무르지 않는다는 걸 곧 알게 된다. 1장 첫 글부터 작가는 코페르니쿠스 이야기를 꺼낸다. 지구가 우주의 중심이 아니었듯, 오늘의 인간 역시 더 이상 세계의 중심이 아니라는 자각. 인공지능과 유전자 조작, 기후위기와 우주 탐사까지, 과학의 진보는 인간의 자리를 다시 묻고 있다. 그는 이것을 “21세기의 코페르니쿠스적 전환”이라고 부르며, 인간이 자기중심성에서 내려와야만 새로운 길이 열린다고 말한다.

그러나 이 책이 흥미로운 지점은, 이런 이야기를 공허한 '문명 비판'으로 흘려보내지 않는다는 것이다. 작가는 인공지능과 데이터 센터, 군사 기술과 감시 시스템의 문제를 구체적으로 짚어 보이면서도, 결국 질문을 인간 자체에게 돌려놓는다. 기술이 문제가 아니라, 기술을 어떻게 쓰는가를 결정하는 인간의 욕망과 선택이 문제라는 것이다. 그 유명한 글의 제목처럼, “기계는 계산하고 인간은 사랑”하는 존재여야 한다는 메시지는, 기술 시대의 윤리를 단 한 문장에 응축한다.

종교에 대한 이해도 인상적이다. 그는 종교를 '정답을 제공하는 기관'이나 '규범을 강요하는 권위'로 그리지 않는다. 미래학자의 말을 빌려 “새로운 밀레니엄에서 종교는 산소와 같다”고 이야기하면서, 숨 가쁘게 달리는 인류가 다시 숨을 고르고 인간답게 살 수 있도록 돕는 역할이 종교의 몫이라고 말한다. 종교가 속도의 문화에 휩쓸려 경쟁과 소비의 논리를 따라가 버릴 때, 사람들은 오히려 더 깊은 피로와 허무에 빠질 수 있다는 경고가 뒤따른다.

2장에서는 '회복의 윤리'가 화두로 떠오른다. “인간은 인간에게 늑대인가”라는 물음을 던지며, 전쟁과 폭력, 혐오와 차별, 구조적 불의의 현실을 꿰뚫어 보되, 분노에만 머무르지 않는다. 그는 정의와 평화를 동시에 이야기하려 애쓴다. 정의 없는 평화는 공허하지만, 용서 없는 정의 또한 또 다른 폭력을 낳을 수 있음을 지적한다. 작가 특유의 신학적 언어와 일상의 사례가 교차하며, '함께 살기 위한 윤리'가 추상 아닌 구체로 다가온다.

요약하자면, 『동검도 채플 블루 로고스』는 속도의 시대에 대한 날카로운 분석과 그 속에서 인간이 어떻게 숨 쉬며 살아갈 수 있는지를 묻는 인문·영성 안내서다. 최신 이론을 과시하기보다, 오래된 질문들을 다시 꺼내 들고, 그 질문 곁에 독자가 함께 앉을 수 있는 자리를 마련해 준다. 지칠 만큼 빠른 세상에서 완전히 떠날 수 없지만, 그래도 완전히 냉소적으로 살고 싶지는 않은 독자들에게 권하고 싶은 책이다.

동검도에서 건져 올린 푸른 문장들로

일상이 성소가 되는 순간

이해인 수녀는 추천의 글에서 이 책을 두고, 시와 단상, 동서양의 지혜와 시대 비판이 함께 어울려 있어 책을 다 읽고 나면 “생각이 깊어지고 마음이 넓어진 느낌이 든다”고 썼다. 실제로 『동검도 채플 블루 로고스』를 읽다 보면, 강의실 같은 진지함과 사적인 수기 같은 솔직함, 동검도 풍경을 그린 산문이 자연스럽게 섞여 든다.

무엇보다 눈에 띄는 건 장소의 힘이다. 이 책의 많은 글은 동검도 채플과 그 주변 풍경에서 출발한다. 바람 부는 섬 언덕, 썰물 빠진 갯벌, 겨울 바다와 별이 뜨는 밤, 성당 마당의 들풀과 아이들이 노는 소리…. 작가는 화가답게 빛과 색의 움직임을 예민하게 포착해 문장으로 옮긴다. 그래서 그의 글에서는 마치 한 폭의 풍경화를 보는 듯한 느낌이 난다.

3장 '아름다움이 우리를 구원하는 방식'에서는 예술가의 면모가 특히 빛난다. 낡은 성당 한가운데 울려 퍼진 선율, 처음 보면 낯설고 기묘해 보이는 현대미술 작품들, '이것은 이것이 아니다'라는 문장을 불러오는 이미지들. 그는 그것들을 예술을 현실을 잊게 만드는 도피처가 아니라, 오히려 현실과 타인의 상처를 더 또렷하게 보게 만드는 '깊은 거울'로 이해한다. 텅 빈 캔버스와 침묵의 강 위에서, 우리는 내 삶이 한 폭의 그림이라면 어떤 색과 선으로 채워질 것인가라는 질문 앞에 서게 된다.

4장과 5장에서는 일상의 아주 사소한 것들에서 출발해 신앙과 삶의 핵심을 건드린다. 「낡은 반바지」, 「물걸레의 명상」, 「십자가와 솜사탕」, 「흔들리는 갈대」, 「내일은 맥주를 공짜로 드립니다」 같은 제목만 봐도, 그 출발점이 얼마나 생활 가까이에 있는지 짐작할 수 있다. 그는 무겁고 추상적인 개념을 늘어놓기보다, 흔들리는 마음과 어설픈 선택, 쉽게 상처 입고 또 상처 주는 인간의 얼굴을 솔직하게 드러낸다. 그러고 나서, 그 얼굴 위에 스며드는 은총과 희망의 가능성을 천천히 따라간다.

이 책의 특별함은 개인적인 고백과 보편적인 통찰의 자연스러운 겹쳐짐에서 나온다. 사랑하는 이를 떠나보낸 사람의 마음, 설명할 수 없는 고통 앞에서의 당혹감, 허무와 체념 끝에서 다시 작은 기쁨을 발견하는 순간들. 작가는 이런 경험들을 신학자의 언어로만 설명하지 않는다. 대신, 고통과 부활, 상처와 치유의 이야기를 긴 호흡으로 풀어 놓으며, 독자가 스스로 자기 삶을 떠올리게 만든다.

『동검도 채플 블루 로고스』는 결국, “지금 이 자리가 곧 성소聖所”라는 메시지를 조용히 건네는 책이다. 거창한 사건이 없어도, 낡은 반바지 한 벌과 물걸레, 섬 언덕 위의 바람과 갯벌의 빛만으로도, 우리 삶은 이미 하느님과 서로를 만나기에 충분한 자리라는 것. 책장을 아무 곳이나 펼쳐 한 편의 글을 읽고 잠시 눈을 감아 보라. 동검도의 바람과 빛이 스며든 문장들이, 바쁘고 거친 일상 속에 작은 푸른 창 하나를 열어줄 것이다.