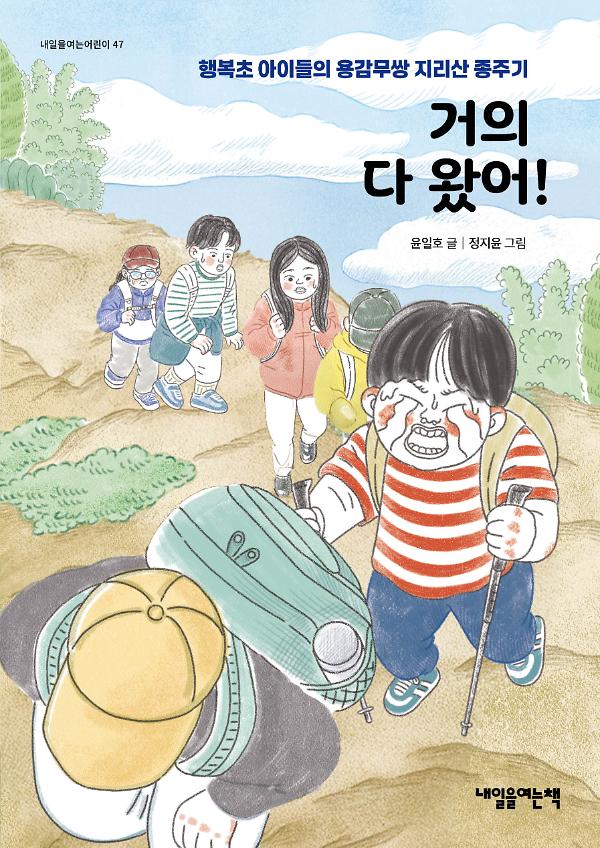

왜 산에 가서 생고생을 하는 걸까?

그리고 왜 하필 지리산일까?

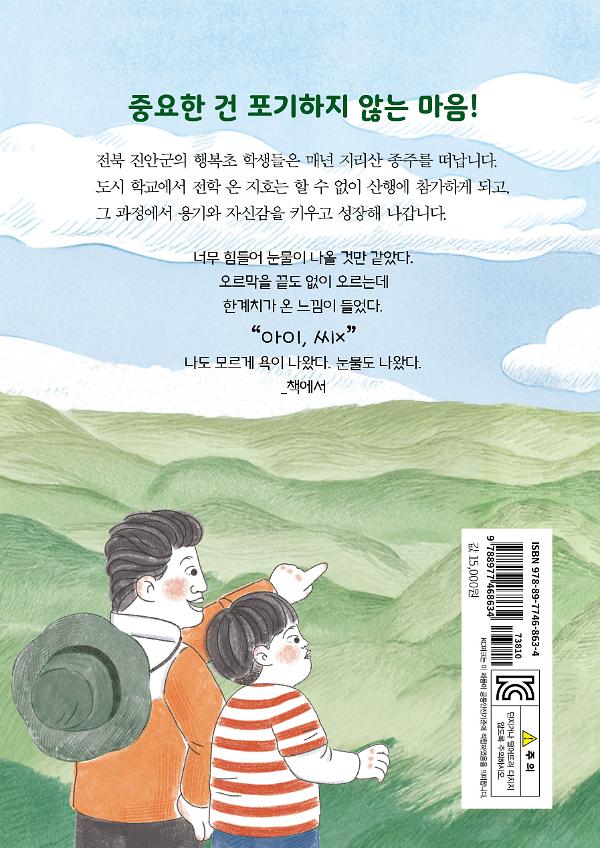

학교-학원-집 코스를 반복하며 게임과 영상에 빠져 사는 요즘 아이들에게 산행, 그것도 지리산 종주는 영화 ‘미션 임파서블’급의 초고난도 활동으로 여겨질 일이다. 아니, 우선, 편한 집을 놔두고 험한 산을 오르며 생고생을 한다는 것 자체가 납득이 안 될 일이다. 산에서는 오롯이 자기의 두 발로 디뎌야만 앞으로 나아갈 수 있다. 누구도 내 걸음을 대신해 줄 수 없는 곳, 자기 몸을 자기 스스로 책임져야 하는 곳이다. 이처럼 고된 산행의 과정은 곧 자신의 한계를 시험하며 자기를 돌아보는 과정이 된다.

우리나라 곳곳에 명산이 많지만 그중에서도 지리산은 특유의 매력으로 수많은 ‘지리산 바라기’를 거느리고 있다. 지호의 부모님도, 행복초의 킹콩샘도 지리산에 마음을 빼앗겨 ‘지리산 앓이’를 하는 ‘지리산 바라기’들이다. 3개 도(경남전남전북)와 5개 시군(남원구례함양산청하동)에 걸쳐 있는 지리산은 그만큼 산자락이 넓고 깊어 너그럽게 감싸주고 품어주는 어머니에 비유되곤 한다. 지리산을 찾는 이들도 그 넉넉한 산세에 감화되어 포용과 이해, 관용의 마음에 저절로 스며들게 된다. 이렇듯 지리산은 각자 빨리 가는 산이 아니라 늦게 가는 사람을 살피면서 함께 가는 산, 서로 돕고 양보하며 같이 가는 산이다. 지호가 친구들, 선배들과 힘든 산행을 함께하며 배려와 협동을 몸으로 배웠듯이, 지리산의 너른 품은 아이들이 인간과 자연을 어떻게 대해야 하는지, 그 마음가짐을 익히는 푸근한 터전이 된다.