* 이 도서는 2025년 문화체육관광부의

‘중소출판사 도약부문 제작지원’ 사업의 지원을 받아 제작되었습니다.

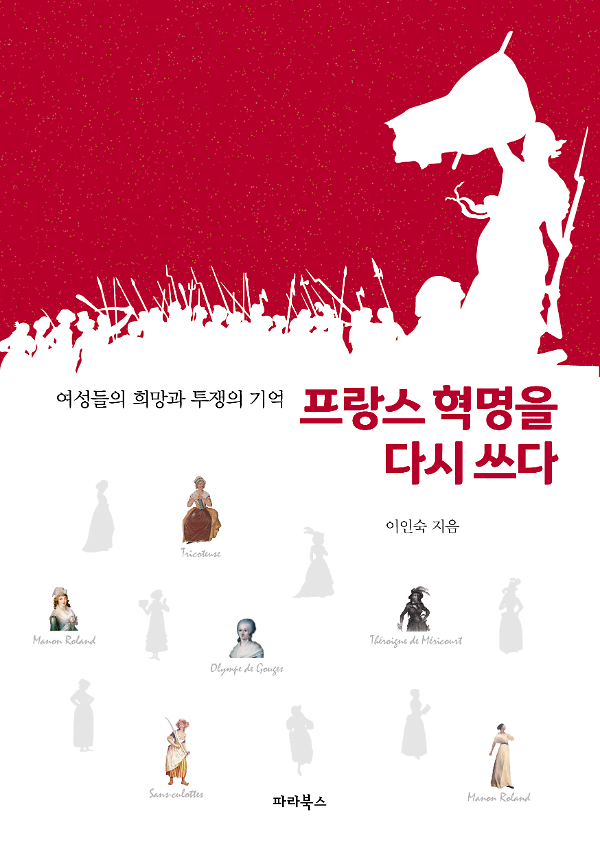

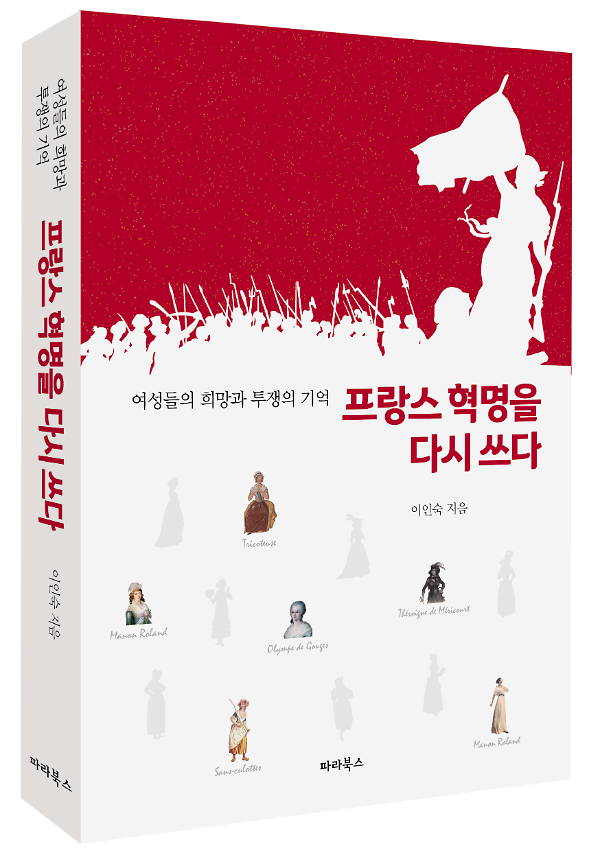

[책 소개]

“혁명과 진보의 역사는 현재도 계속되고 있다.”

지난 2024년에서 2025년으로 넘어오는 겨울, 우리나라에서는 ‘빛의 혁명’이라 불리는 역사적인 일이 있었습니다. 그 과정은 텔레비전을 통해 유튜브를 통해 개개인의 SNS를 통해 우리나라 전역은 물론 전 세계로 전파되었습니다. 12월 3일 밤에 국회를 지키기 위해 전국에서 사람들이 달려왔고, 그 후 연일 광장에 수많은 사람들이 모여 매서운 추위에도 밤을 지새우며 광장과 거리를 지켰습니다. 거기에는 남성도 있었고 여성도 있었습니다. 20~30대 여성이 유독 많아 응원봉으로 ‘빛의 혁명’을 이끌었지만, 우리는 여성의 혁명이라 부르지 않습니다. 이후 우리가 만들어 갈 세상에서는 누구도 배제되지 않을 것이기 때문입니다.

1789년 프랑스에서 세계 역사에 길이 남을 대혁명이 일어났고, 거기에도 남성도 있고 여성도 있었습니다. 하지만 프랑스 혁명에서 여성의 이름은 지워졌습니다. 대혁명이라 불리지만 이후 세상은 남성들의 자유와 평등과 형제애를 내세웠으며 여성의 권리는 무시되었습니다.

이 책은 2024년 파리 올림픽의 모토가 ‘자유’와 ‘평등’과 함께 ‘자매애(sororité)’가 ‘형제애(fraternité)’를 대신하고, 개막식에서 올랭프 드 구즈의 동상이 등장했던 것처럼, 역사의 전면에서 지워졌던 여성들의 역할을 복원하였습니다. 저자는 혁명의 이상이 여성에게는 주어지지 않았던 좌절의 역사를 분석하며, 이것이 우리나라 현대사에서 여성들이 겪었던 투쟁과도 겹쳐 있음을 통찰합니다. 이 책은 과거의 역사를 넘어, “구조적 성차별은 없다”라는 현실에 맞서 싸우는 ‘진행 중인 역사’에 대한 가장 강력한 질문을 던집니다.

“빵을 달라!” 빗속 20km를 걸어 혁명을 주도한 여성들

파리 중앙시장의 상인, 세탁부, 방직공장 노동자였던 여성들은 남성 정치인이나 역사가들에 의해 “더럽고 추하며 위협적인 짐승”으로 묘사되었지만, “식구를 먹여 살리기 위한 절박함”으로 나선 그들의 절박한 투쟁은 혁명의 주요 변곡점을 만들었습니다.

특히 1789년 10월, 빵을 요구하며 시청에 몰려갔던 여성들은 “빵집 주인과 그 아내를 찾으러 가자!”라는 구호와 함께 베르사유 궁으로 행진했습니다. 만여 명의 여성이 함께 행진하며 빗속에 20km를 걸은 끝에 “말은 더 이상 필요 없다. 빵을 달라!”고 외치며 국민의회에 문을 밀고 들어갔습니다. 남성들이 주저할 때, 여성들이 주도한 이 행진은 베르사유 궁에 머물고 있던 국왕을 파리로 불러들이는 데 결정적인 역할을 했습니다.

‘뜨개질하는 여성들’과 ‘공화국의 어머니’라는 기만적인 프레임

여성들은 거리에서 빵을 요구하는 데 그치지 않았습니다. 의회 방청석에 앉아 회의를 참관하고 고함을 치며 자신들의 요구를 알렸으며, 심지어 여성들만의 정치적 모임인 ‘여성클럽’을 조직해 정치적 목소리를 내고자 했습니다. 이 여성들은 의회 방청석에서 뜨개질하며 혁명에 참여하여 “뜨개질하는 여성들”이라 불렸습니다.

하지만 혁명이 진전되자, 혁명 초기에 여성들의 적극적인 참여를 부추겼던 남성 지도자들조차 결국 여성의 참여를 거부했습니다. 이들은 여성을 오로지 ‘가정과 모성의 영역’에 가두고, 조국을 위해 덕성 있는 시민을 길러내는 ‘공화국의 어머니’ 역할만을 강조했습니다. 그럴듯해 보이는 이런 포장은 여성을 공적인 영역에서 쫓아내려는 음모에 불과하였고, 혁명정부는 사회질서 회복이라는 핑계로 가장 약한 고리인 여성운동부터 탄압했습니다.

혁명에 헌신하고 단두대에 오른 여성들

이 책의 2부는 혁명사에 가려진 4인의 여성 운동가들의 삶과 사상을 생생하게 소개합니다. ‘혁명의 여전사’로 불렸던 테루아뉴 드 메리쿠르는 거리에서 군중을 사로잡은 혁명의 상징이었습니다. ‘여성클럽의 투사’ 클레르 라콩브는 평범한 배우 출신임에도 수백 명의 남성의원을 상대로 의회 난간에서 연설하는 진면목을 보여주었습니다. ‘지롱드파의 여신’ 마농 롤랑은 “오, 자유여! 그대의 이름으로 얼마나 많은 범죄가 저질러지는가!”라는 유명한 말을 남기며 단두대에 올랐습니다. 그리고 올랭프 드 구즈는 “여성의 권리 선언”을 발표한 프랑스 페미니즘의 선구자이자, 페미니즘에 한정시킬 수 없는 폭넓은 휴머니즘과 정치사상을 보여줬습니다.

프랑스 혁명 속 여성들의 경험은 우리에게 무엇을 말하는가

저자는 프랑스 혁명의 여성들이 겪은 경험이 우리나라 현대사의 민주화 과정과 묘하게 겹쳐 보인다고 말합니다. 민주주의의 대의와 이상 속에서 여성의 권리는 늘 후순위로 밀렸지만, 끝내 역사의 흐름을 바꾼 주체로 자리 잡았다는 점에서 그렇다는 것입니다.

한국 현대사의 민주화 과정도 이와 비슷한 궤적을 보여줍니다. 1980년대 민주화 투쟁의 현장에 여성들은 헌신적으로 싸웠습니다. 그러나 민주화 이후의 성과와 기념에서 여성의 이름은 쉽게 지워졌습니다. 남성 중심의 민주화 서사 속에서 여성 문제는 늘 ‘뒤로 미뤄지는 과제’였습니다. 하지만 결국 오랜 투쟁과 목소리 끝에 호주제가 폐지되고 법적·제도적 평등이 진전되었습니다.

결과적으로 프랑스 혁명은 여성에게 있어 성취와 좌절이 공존하는 역사였습니다. 비록 여성들은 시민으로서의 권리를 온전히 획득하지 못했으나, 그들의 저항과 희생은 성평등 담론을 확장하는 출발점이 되었고, 오늘날에도 민주주의와 성평등 문제를 성찰하게 하는 역사적 자산으로 기능하였습니다.