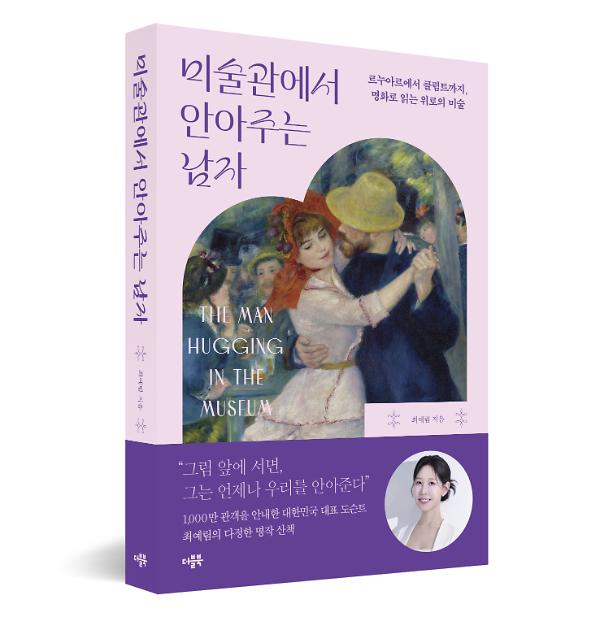

“그림 앞에 서면,

그는 언제나 우리를 안아준다”

9명의 거장을 도슨트의 해설로 만나다

르누아르에서 클림트까지, 명화로 읽는 위로의 미술

이 작품에는 아홉 명의 ‘미술관의 남자들’이 등장한다. 그들은 붓으로 삶을 기록했고, 사랑과 고통을 작품 속에 남겼으며, 그 그림들은 오늘 우리를 안아주는 두 팔이 된다.

인상주의의 거장 클로드 모네는 아내 카미유의 임종을 지켜보며 “나는 마지막 숨을 거두는 그녀를 바라보며 색채를 분석하고 있는 나 자신을 발견했다”는 고백했고, 사랑과 상실 속에서도 붓을 놓지 않아 「죽은 카미유의 초상화」를 남겼다. 오귀스트 르누아르는 관절염으로 손가락이 굳어도 붓을 손에 묶고 그림을 그리며 “고통은 지나가고, 아름다움은 남는다”는 말을 남겼다. 단 한 점의 그림만 팔았던 빈센트 반 고흐는 「별이 빛나는 밤」과 「해바라기」, 「자화상」 속에 절망 속에서도 꺼지지 않는 열정을 담았고, 그림으로 “나는 사랑받지 못했지만, 나의 그림은 당신을 사랑합니다”라고 속삭인다. 황금빛 포옹을 남긴 구스타프 클림트의 「키스」 앞에서는 누구나 발걸음을 멈추고 다정한 사랑의 힘을 느낀다. 이외에도 뒤피, 달리, 뷔페 등은 각자의 시련을 예술로 승화시켜 오늘 우리에게 말한다. “지금 힘들어도 괜찮아, 너의 삶도 예술”이라고.

“그림이 저 대신 당신의 등을 안아주기를……”

거장의 명작 앞에서 마주하는

찬한란 감동과 다정한 위로

『미술관에서 안아주는 남자』는 단순히 명화를 해설하는 책이 아니다. 화가의 삶과 작품, 그리고 그것을 바라보는 독자의 마음이 서로 만나 이루어내는 대화를 기록한 책이다. 저자는 “슬플 때는 위로가 되고, 기쁠 때는 공감이 되고, 지칠 때는 힘이 됩니다. 같은 작품이라도 보는 사람에 따라 전혀 다른 메시지를 전해주는 것, 그것이야말로 예술의 진짜 매력이에요”라고 말한다.

『미술관에서 안아주는 남자』를 읽은 배우 유준상은 “미술관에서 만난 도슨트 최예림은 나에게 화가들의 시선을 마주하게 해준다. 그녀의 책을 보고 싶다”고 말했고, 미술 평론가 김종근은 “최예림 도슨트의 스토리텔링을 들으면 거장이기 전에 한 남자로서 더 빛나는 모습을 발견하게 된다”고 평했다.

책의 마지막에서 저자는 독자에게 다정한 인사를 남긴다. “최근 당신을 마지막으로 안아준 사람은 누구였나요? 누군가의 토닥임이 그리우신가요? 이 남자들의 그림이 양팔이 되어, 저 대신 당신의 빈 등을 쓸어내려주기를…….” 세상이 불친절하고 마음이 흔들릴 때, 우리는 미술관을 걸으며 비로소 깨닫는다. 그림은 언제나 우리를 안아주는 가장 다정한 언어라는 것을.