“시인이 만든 시의 법에 다른 언어의 옷을 입고도

온전히 포박되기를. 그게 나의 바람이다.”

번역으로 시의 세계를 넓히는 영문학자 정은귀,

시를 옮기는 마음에 새겨진 단어를 사유하다

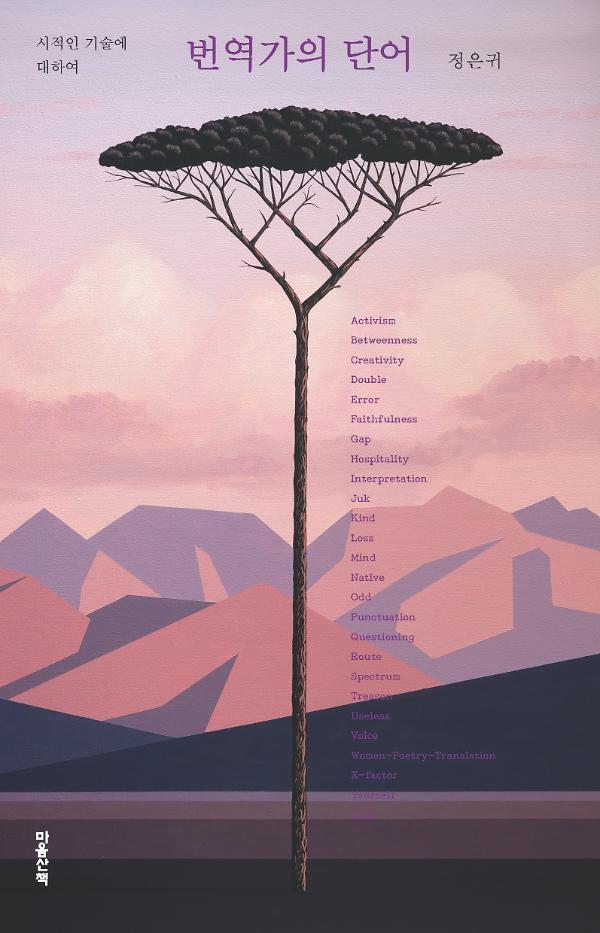

노벨문학상 수상 시인 루이즈 글릭의 시 전집, 앤 섹스턴, 윌리엄 칼로스 윌리엄스, 캐시 박 홍 등 영미 시인들의 시를 우리말로, 심보선, 이성복, 강은교, 황인찬 등 한국 시인들의 시를 영어로 옮겨온 영문학자 정은귀의 신작 『번역가의 단어』가 출간되었다. 『번역가의 단어』는 『딸기 따러 가자』(2022)와 『나를 기쁘게 하는 색깔』(2023)에 이어 마음산책에서 펴내는 정은귀의 세 번째 산문집이다.

『딸기 따러 가자』가 고립과 불안을 견디게 하는 인디언의 말을, 『나를 기쁘게 하는 색깔』이 타인의 슬픔을 통과하는 시 읽기를 이야기했다면 『번역가의 단어』는 ‘번역하는 사람’으로서 그 마음에 남겨진 단어들을 하나하나 풀어놓는다. A부터 Z까지 이어지는 단어들은 ‘번역’에 관한 신비롭고 첨예한 문제들을 구체적인 사례와 함께 들려준다. 완벽한 번역은 가능한가? 번역은 불가능을 항해하는 일이다. 특히 언어의 소리와 리듬, 여백을 장치로 삼는 시를 번역하는 일은 원문의 훼손과 상실을 수반한다. 저자는 그 불가능성에도 불구하고 언어와 문화의 웅숭깊은 간극을 용감히 뛰어넘는 번역을 사랑한다고 말한다.

많은 이가 기대하는 것은 우리말로 매끈한 번역, 이음새가 느껴지지 않는 번역일 것이다. 하지만 나는 번역을 지우고 잊게 만드는 것이 아니라 번역을 통해 시의 시다움을 느끼게 하기를 늘 꿈꾼다.

_「책머리에」에서

“번역은 어떤 작품이든 한 번 더 생을 살게 한다”

작품을 새롭게 태어나게 하고 언어를 수호하는 번역

『번역가의 단어』의 단어 목록은 시를 옮기며 유난히 오래 고민했던 구체적인 사례부터 번역을 둘러싼 이론적 개념, 번역출판의 수많은 변수와 AI의 발달로 변화하는 번역가의 위상 등 외부적 상황을 아우른다. “시를 사랑하는 ‘찐 독자’이면서 번역가이고, 연구자이자 또 교육자”인 정은귀는 책에서 겹겹의 정체성을 껴안고 번역을 새로이 마주한다.

시를 번역할 때 특히 더 고민스러운 행과 연의 배열, 형식의 문제들부터 문화번역 등 새롭게 등장하는 이론적 고민을 겹쳐 글을 쓰면서 나는 시와 나, 독자들 사이를 끝없이 들고 난다.

_본문에서

번역은 대등한 두 언어 사이를 오가는 일이 아니다. 저자는 작품이 영어로 번역되어야만 세계문학의 장에 들어설 수 있는 현실을 꼬집으며 언어 권력의 존재를 이야기한다. 그 때문에 번역은 작품이 숨 쉬는 영토를 넓히는 일임과 동시에 소수 언어를 수호하는 행위다. 다른 문화권의 독자에게 가독성 있게 다가가면서도 하나의 고유한 문화를 더 “보편적”인 것으로 치환하지 않으려는 팽팽한 긴장이 번역에 깃들어 있다.

한강의 『작별하지 않는다』의 영역본 We Do Not Part를 읽다가 ‘죽’이 ‘porridge’가 아니고 ‘juk’으로 번역된 것을 보고 기뻤다. 번역 불가능성을 끌고 오는 번역을 택하여 번역 전쟁에서 문화적 다양성을 지켜낸 사례이기 때문이다.

_본문에서

“느리지만 재빠르고 예리하게”

AI 시대, 번역가의 과제

챗GPT를 비롯해 셀 수 없이 많아진 번역 프로그램을 목격하며 저자는 지금 번역가가 서 있는 자리를 고민한다. 문학번역을 가르치는 교육자이기도 한 그는 번역 수업에서 학생들과 실험에 돌입한다. 학생들에게 챗GPT와 자신의 번역을 비교해보고 그를 바탕으로 에세이를 써보게 하는 것. 인공지능이 번역가를 대신할 수도 있지 않느냐는 물음 앞에 곤궁해지는 마음을 지그시 누르며 도달한 결론은 시 번역에 요구되는 번역가의 “창조적 개입”에 있었다.

챗GPT는 느린 참을성과 예리한 결단이 없다. 하나의 시어가 품은 여러 가능성 중 하나를 선택하는 일, 번역가의 창조적 개입이야말로 시 번역을 단순한 복제나 재현만 하는 실용적인 번역과 구분해준다.

_본문에서

번역가는 가벼운 읽기부터 심도 있는 비평을 포괄하는 작업이다. 비평가가 작품을 어떻게 해석하는지, 원문의 상실에 어떻게 대처하는지에 따라 번역의 창조성도 달라진다. 『번역가의 단어』는 정은귀가 충실하고도 창의적인 번역을 향해온 여정의 기록이다.