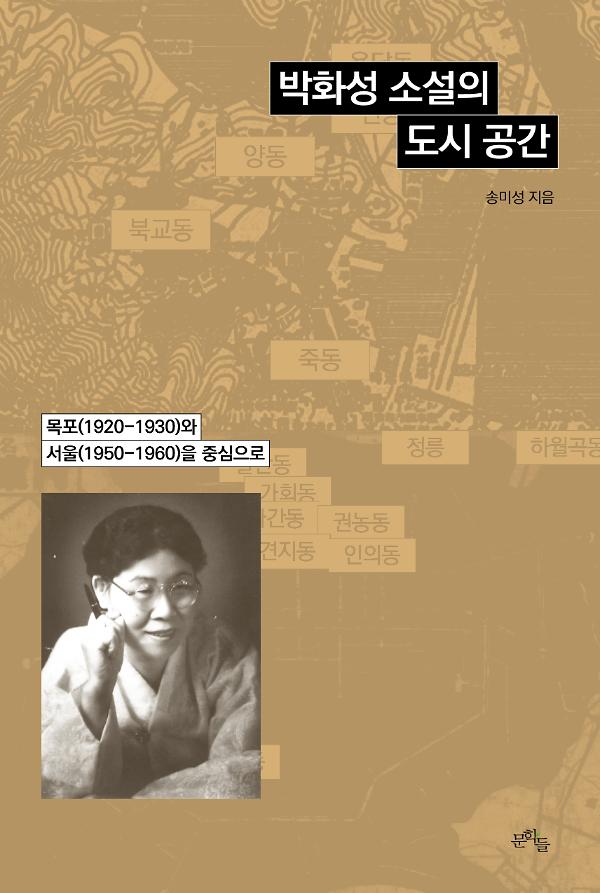

박화성은 한국 현대문학 형성기에 빼놓을 수 없는 작가다. 목포와 서울을 기반으로 왕성한 창작활동을 해 온 그의 문학 지형도를 체감할 수 있는 책이 나와 눈길을 끈다. 『박화성 소설의 도시 공간-목포(1920-1930)와 서울(1950-1960)을 중심으로』(문학들)가 그것이다. 일제강점기와 해방, 한국전쟁, 분단과 4‧19혁명 등 현대사의 주요 사건의 온몸으로 겪으며 작품 활동을 활발히 해 온 박화성의 문학 속에 나타난 도시 공간은 어떤 모습일까.

이 책은 박화성 소설에서 특정한 시기의 목포와 서울을 분석 대상으로 하여, 허구와 실제의 도시 공간을 오가며 둘 사이의 반영성과 상호 관련성을 규명해 보고자 한다. 특히 박화성의 소설에서는 '목포'라는 지역을 빼놓고 얘기할 수 없다. 박화성의 초기 소설은 '목포-호남'을 중심으로 펼쳐지는 민족지의 성격이 강했다. 식민지 근대도시 '목포'의 성립과 그곳에서 살았던 사람들의 경험과 활동이 실제 지명과 함께 나타난다. 이 시기의 이야기가 국어국문운동, 근대소설의 정립 시기와 맞물린다는 점에서 박화성 문학에서 목포라는 공간을 연구하는 것은 더욱 각별한 의미를 지닌다. “소설에서 재현된 특정 시기의 특정 도시를 분석하”는 일은 곧 “그 시간 그곳에서 살았던 경험 주체들의 삶을 이해”할 수 있기 때문이다. 이러한 흔적들이 켜켜이 쌓여 역사가 되고 이야기가 된다.

박화성의 소설에서 식민도시 목포(1920-1930)가 역동의 지역성을 반영한 결과이며 되찾아야 할 삶의 뿌리인 정주지로서의 감각을 불러일으키는 곳이었다면, 전후 분단도시 서울(1950-1960)은 억압된 분단의 상처가 형상화되지 못하고 '내재화'된 곳이며, 지리적으로 도시와 농촌, 서울과 교외 등의 관계 구도 속에서 낙관의 이중성이 반영되어 있는 도시다. 식민지 시기 사회적 모순을 도시 공간을 통해 '외재화'했던 것과 달리 서울을 나타내는 소설에서 박화성은 삶은 터전으로서의 도시 공간을 활용하기보다는 이정표-지명을 '흩뿌리듯' 나열하면서 정처없고 부유하는 도시 감각을 만들어낸다.

즉 박화성 문학의 '도시 공간'이라는 관점에서 '목포'와 '서울'을 연구하는 것은 “기존 1930년대 여성의식, 사회의식 중심의 박화성 평론의 편향성을 극복”한다는 의미를 지닌다.

이 책의 관점과 연구 결과가 설득력을 지니는 것은 저자 송미성 씨의 이력과 무관치 않다 저자는 소설가이자 평론가다. 전남대학교 문화인류학 석사를, 광주대학교 문예창작학 박사를 졸업했다. 현재 광주대학교 문예창작과 강사로 활동하며 소설과 비평을 쓰고 있다.

근대문학 형성기인 1930년대를 공부하던 중 저자는 여성 작가인 박화성의 활동에 주목한다. “목포 죽동의 집에서 고전소설을 탐독하던 어린아이, 독립운동가를 꿈꾸는 경성(京城)의 문학소녀, 10대 후반에 시작한 교원생활과 영광에서 스승 조운과 함께 펼쳤던 문예운동, 동경의 유학생활과 독서회, 북촌의 하숙집과 사회주의자 김국진과의 '붉은 연애'. 만주(滿洲)의 용정에 있는 강경애의 집 방문, 사회주의 운동가의 아내에서 사업가이자 정치가의 아내로의 변신, 한국전쟁 중 실종된 큰아들”에 대한 이야기 등, 저자는 한국 근현대사를 굽이굽이 거쳐 간 박화성 작가의 삶과 문학을 공부하는 일이 마치 “지역에서 문학 하는 사람으로서의 정체성을 지속해 나가기 위한 통과의례처럼” 느껴졌다고 말한다.