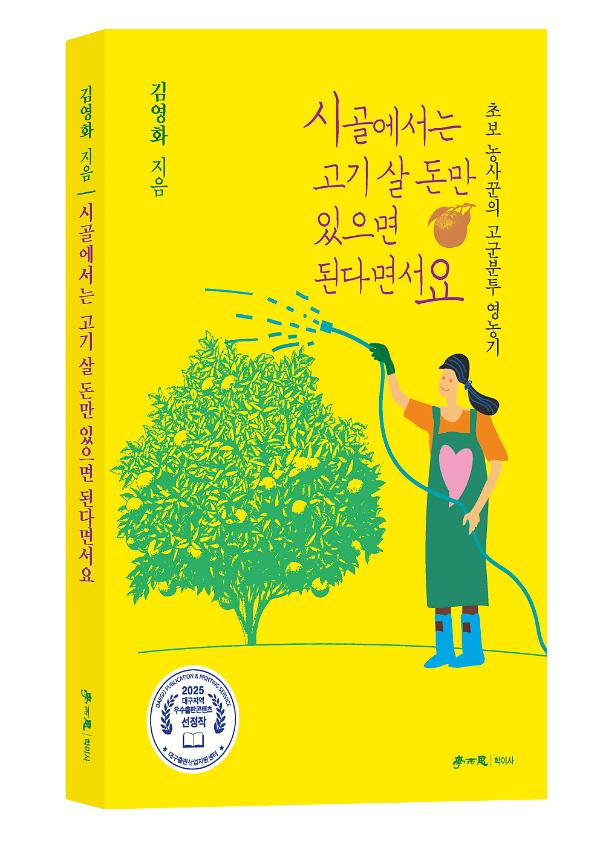

[머리말]

아버지가 돌아가시자 삼년상을 치르는 마음으로 시작한 농사였습니다. 벌써 여러 해가 지나고 있습니다. 이렇게 될 줄 알았으면 살아 계실 때 많이 도와드리고, 많이 배울 걸 하며 늦은 후회를 합니다.

이제는 여리여리한 레이스 가득한 옷보다 고무줄 바지가 더 잘 어울리고, 흙이 묻어도, 벌레가 옷깃에 붙어도 별것 아니라는 듯 툭툭 털어냅니다. 진드기마저 익숙해졌습니다. 동물들이 싸고 간 똥을 봐도 찌푸리지 않고 거름 생겼다며 좋아하는 여유를 부립니다. 호미, 괭이, 삽 등 연장 보기를 백화점 명품 보듯 합니다.

겨울 이야기를 첫 번째로 넣은 것은 겨울은 농사를 끝내고 쉬는 계절이 아니라 시작하는 계절이기 때문입니다. 논은 잘린 볏짚이 흙과 잘 섞이도록 갈아엎어 놓아야 하고, 나무들은 가지치기 작업을 마쳐야 합니다.

바람과 햇빛과 물 등 환경을 잘 읽어야 하고, 꾸준히 보아야 모든 식물이 잘 자랄 수 있다는 것을 배웁니다. 아직 생계형 농사는 꿈도 꾸지 못하는 수준이지만 풀인지, 작물인지 조금씩 알게 되고 농사가 손에 익어 갑니다.

귀찮을 정도로 농사일을 물어봐도 한결같이 친절하게 가르쳐 주시는 분들께 감사드립니다. 땅으로 맺은 인연으로 기쁘고 소중한 하루하루를 보냅니다.

[책 속으로]

겨울은 추워야 한다. 으스스 몸이 떨려야 한다. 춥지 않으면 겨우내 죽어야 할 벌레들이 이듬해에 기승을 부리기 때문이다. 겨울은 농사일의 시작인 계절이다. 봄이 오기 전에 살충, 살균해야 할 것이 천지다.

3월이 오기 전에 감나무, 호두나무에 기계유제를 살포한다. 기계유제의 끈적거리는 기름 성분이 해충의 숨구멍을 막아 해충을 방제하는 효과가 있다. 나무의 새순과 꽃이 올라오기 시작하는 4월 초순경 사용하게 되면 꽃이 피지 못하거나 수정이 되지 않고 세력이 약해지는 등의 약해가 발생할 수 있어 3월이 오기 전에 방제를 마쳐야 한다. (중략)

커다란 물통에 500ℓ 물을 받아놓고 18ℓ 기계유제를 혼합한다. 그러고는 전기식 분무기를 꺼내와 치려는데 기계가 너무 조용하다. 전기는 들어가는데 기계유제가 돌지 않는다. 왜 그러지? 분무기를 이리저리 살펴보니 호스가 들어가는 곳에 균열이 가 있다. 겨울철을 잘못 보낸 걸까? 아님 오래되어서 그런 건가? 잔류농약이 있었던 걸까? 일단 창고에 잘 넣어두었다. 그래도 텃밭에서 사용하는 밀차식 엔진분무기가 있으니 그걸로 치면 되겠지 하고 꺼내온다.

휘발유를 넣고 시동을 걸어 보는데 아무리 시동줄을 잡아당겨도 시동이 안 걸린다. 이를 어쩐담. 가을까지 잘 사용하고 깨끗하게 하여 넣어 두었는데 뭐가 문제지? 팔이 빠지게 시동줄을 잡아당겨 보지만 푸드득푸드득 수탉 홰치는 소리만 들린다. 그래. 이것도 창고에 넣어두자. 날 잡아서 수리센터에 보내는 거지 뭐. 슬슬 기분이 언짢아진다. 다행히 화는 나지 않는다.

어깨에 메고 사용할 수 있는 수동분무기가 있으니 힘들어도 그것으로 쳐 보는 거다. 분무기에 기계유제를 담아서 어깨에 메고 왼쪽 손잡이를 빼내어 압축을 하려는데 펌프질이 안 된다. 이건 또 무슨 일인가? 힘을 주어 펌프질 하다가는 망가질 것 같다. 잘되던 기계들이 파업 선언을 했나? 어쩜 하나도 안 되는 걸까.

하필 일요일이라 대부분의 농기계 수리센터가 쉬는지라 고칠 수도 없다. 기계유제는 물과 혼합해 놓으면 빨리 사용해야 한다고 했는데…. 어쩔 수 없다. 손잡이가 있는 플라스틱물통에 기계유제를 담아서 작은 바가지로 퍼서 나무마다 다니며 뿌린다.

최대한 팔을 길게 뻗어서 포물선을 그린다. 나무의 키를 키우지 않아서 다행이다. 간간히 부는 바람이 좋다. 바람에 기계유제들이 흩날리며 골고루 뿌려진다. 물론 나도 기계유제를 뒤집어쓴다. 눈물인지 기계유제인지 타고 내린다. 얼굴도 머리도 끈적거리지만 그래도 뿌려야 한다. 내 어깨가, 내 팔은 어찌 되어도 상관없다.

물에 빠진 생쥐꼴을 하고서야 살포작업은 끝이 났다. 축 처진 어깨로 터벅터벅 걸어오면서 씩~ 웃음이 났다. 예전 같으면 부아가 치밀기도 하였을 텐데 그냥 웃음이 난다. 그래. 이런 날도 있는 거지. 뭘 해도 안 되는 날이 있어. 하지만 뭘 해도 되는 날은 더 많았으니까. 그걸로 된 거지. 다음부터는 기계 점검부터 먼저 하는 거다. 좋아하는 일을 할 때는 너그러워지는 법이다. 그래, 그런 날이 있어.

-p. 46, ‘그런 날이 있어’

아버지는 예초기보다는 낫으로 풀을 베었다. 풀이 어느 정도 길게 자라면 손으로 잡고 낫으로 슥슥 베어 퇴비를 만들었다. 내가 농사를 짓게 되면서 풀들은 더 빨리 자라는 것 같았다. 날카로운 것에 대한 두려움이 많은 나는 낫을 사용하지 못한다. 예초기 사용법을 배워 틈틈이 예초 작업을 하였다. 예초기 돌아가는 소리와 진동, 휘발유 타는 메케한 냄새를 벗삼아 풀을 베었다.

자고 일어나니 손가락이 잘 펴지지 않는다. 어떤 날은 손바닥과 손가락이 연결되는 관절 부위에 통증이 오고, 손가락은 뚱뚱하게 부었다. 손가락을 펴거나 구부리려고 할 때 걸리는 듯한 느낌이 들었는데 손가락이 튕기듯 펴지곤 했다. 며칠 고민하다가 찾은 병원에서 받은 진단은 방아쇠수지증후군이었다. 생전 처음 들어본 병명이다. 오랫동안 긴장 상태로 손가락을 구부린 채로 일하는 사람, 손잡이가 달린 기구나 운전대 등을 장시간 손에 쥐는 직업을 가진 사람, 예초기나 드릴처럼 반복적으로 진동하는 기계를 만지는 직업을 가진 사람에게 많이 발생하는 증상이라고 친절하게 말해준다. 강한 힘으로 쥐어야 하는 기구를 반복적으로 사용하면 힘줄이나 힘줄을 둘러싼 건막에 염증이 발생하고, 이로 인해 손바닥에 있는 손가락 관절에 관절염이 발생하는 것이다.

발생 초기이니 주사요법으로도 많이 좋아질 거라며 손가락 관절에 주사를 놓는다. 적당히 아프면 아프다고 소리라도 지를 건데 너무 아프니 소리도 나지 않는다. 눈은 꼭 감기고 입은 벌어진다.

“아픈 주사인데 잘 참으셨네요. 다 나을 때까지 예초기 사용은 하면 안 됩니다.”

병원 다녀와서 풀을 깎아야지 하고 있었는데 이 무슨 청천벽력 같은 소리인지. 집에 와서 예초기를 보다가 손가락에 충격을 덜 받으면 괜찮으려나 싶어서 옷장 속 깊이 있던 스키장갑을 꺼내 든다. 7월의 뙤약볕에 스키장갑이라니. 헬멧 챙기고, 무릎보호대 챙겨서 밭으로 간다. 스키장갑까지 끼고 풀을 깎으니 온몸에 땀이 줄줄이다. 손이 덜 아픈 것 같기도 하다. 작업을 마치고 장갑을 벗으니 손등이 두꺼비 등짝같이 울퉁불퉁하니 벌겋다. 찬물에 씻어도 가라앉질 않는다. 밤이 되니 가려워서 벅벅 긁느라 잠을 설쳤다. 다음 날 아침 일찍 다시 병원에 갔다. 손등을 보던 의사 선생님은 건조한 목소리로 말했다.

“땀띠네요.”

“손등에도 땀띠가 나나요?”

“도대체 무얼 했길래 손등에 땀띠가 났을까요?”

“스키장갑 끼고 예초기 돌렸지요.”

한심하다는 얼굴인지, 어이가 없다는 얼굴인지. 의사가 나를 바라보았다.

“얼음물에 손을 담갔다가 뺐다가 반복해 주세요. 오래도록 손을 담그지 말고요. 며칠 뒤 자연스럽게 없어질 겁니다.”

진료비도 받지 않았다. 꾸벅 인사하고 나오면서 씨익 웃었다. 그래도 풀을 다 깎았으니 다행이다.

-p. 131, ‘방아쇠수지증후군’

“시골에서는 땅이 있어야 해. 그래야 어깨 펴고 살 수 있는 거야.”

그 어깨는 언제쯤 펴지는 것이었을까. 평생 잔뜩 좁히고 소처럼 일을 하는데도 수익이 일정하지 않아 계획성 있게 살기가 쉽지 않은 게 농사꾼의 삶이다. 농사가 잘되어도 언제 어떻게 가격이 폭락할지 아무도 모른다. 자연재해와 기후의 갑작스러운 변화로 수요와 공급이 들쭉날쭉이다.

그럼에도 농사는 묘한 매력이 있다. 계절이 바뀔 때마다 가슴이 뛰고 설렌다. 때에 맞는 작물을 심고 가꾸며 수확하는 일을 이어간다. 보이지 않는 많은 소비자들이 함께 동행해 준다. 육체노동의 가치가 폄하되고 농민의 삶이 존중받지 못하는 시대에 살고 있지만 땀은, 노력은 정직하다는 말을 매일같이 온몸으로 증명해 내고 있다.

-p. 158, ‘귀뚜라미 등에 업혀 오는 처서’