병상에서 쓴 투병의 시

공감과 위로의 마음 담아

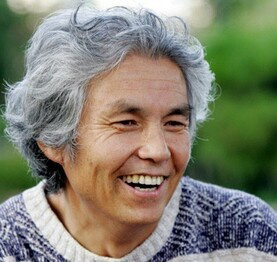

‘김창수’라는 이름 앞에는 흔히 ‘교육운동가’ ‘생태운동가’ 등의 수식이 붙는다. 그는 고등학교 교사 생활을 접고 무주의 푸른꿈고등학교, 담양의 한빛고등학교, 광주의 지혜학교 등 대안학교의 설립과 운영에 온 힘을 쏟았다. 광주전남 녹색연합, 빛고을생협, 함양 온배움터(구 녹색대학교)에도 그의 꿈과 땀이 서렸다. 축약하자면 그의 삶은 참선생, 참교육, 참살이의 길을 찾는 과정이었다.

제도권을 벗어나 새로운 길을 개척하자니 시련이 따를 수밖에. 그중에서도 가장 고통스러운 것은 병마와의 싸움이었다. 그는 서른세 살 때 급성간염 진단을 받은 후 지금까지 35년 동안 긴 투병의 시간을 견뎌왔다. 간이식, 심장판막, 부정맥, 뇌출혈 등으로 수차례의 수술을 받았고, 2023년부터는 혈액암 진단을 받아 항암치료를 이어가고 있다.

놀라운 것은 그의 사회적 활동이 이런 병마와의 싸움과 함께한 결과라는 사실이다. 이 시집은 그 병상 위에서 한 자 한 자 써 내려간 시들을 모은 것이다. 제1부 ‘당신 앞에서는’에는 전남대학교병원, 제2부 ‘새벽이 오는 소리’와 제3부 ‘휠체어를 밀어주는 당신’에는 아산병원, 제4부 ‘자기소개’에는 여수요양병원, 제5부 ‘눈이 흐린 것은’에는 화순전남대병원의 체험을, 그리고 마지막 제6부 ‘누구의 죄입니까?’에는 병원 밖에서 마주친 순간들을 담았다.

“시방 내가 누워 있는 것은/병상인가 칠성판인가//같은 눕는 자리도/산 자가 누우면 병상이 되고/죽은 자가 누우면 그것은 칠성판”(「당신 앞에서는」)

“자식 죽음 앞에서도 밥은 넘어가고/중환자실 산소호흡기 아래서도 시가 익는데/그것이 사람이며/살아냄인 것을!”(「중환자실의 일상」)

하루에도 몇 번이고 병상이 치워지고 다시 채워지는 삶과 죽음의 경계에서 “주여, 하루라도 빨리 마치게 하소서!”(「내과 중환자실」)라고 절대자에게 간구하지만, 그 고통 속에서도 그는 살아간다는 것의 궁극적인 의미를 되풀이해서 묻는다. 그리고 깨닫는다. 병상과 칠성판은 서로 다른 것이 아니라 동전의 앞뒤처럼 한 몸이라는 것을.

이 시집에는 그 과정, 그러니까 지난한 병상의 하루하루가 매우 진솔하고 곡진한 언어로 채집돼 있다. “의식 아득한 환자는 시간을 놓은 지 오래/간혹 들리는 아내의 기도 소리가/그나마 현실과 비현실의 경계를 알려준다”(「앰뷸런스 소회」), “자네가 이러면 안 되지/지혜학교 만드는 일 벌여 놓고/아니 되네 이 사람아”(「친구의 눈물」), “수술대에 누워서 가졌던 그 빈 마음으로/수술도 하기 어려운 환자들을 위해 기도하라/그것이 곧 너희에게 주어진 은총이다”(「수술 후에 드리는 기도」)

저자는 ‘시인의 말’에서 “지금도 투병 중이거나, 그 길을 지나온 이들과 병약한 몸으로 살아가는 이들이 함께 공감하고 작은 위로를 나눌 수 있기를 바라는 마음으로 (이 시집을) 펴냈다.”고 밝혔다.