AI는 어떻게 시에 응답할까

눈이 부시게 아름다운 질문과 말들

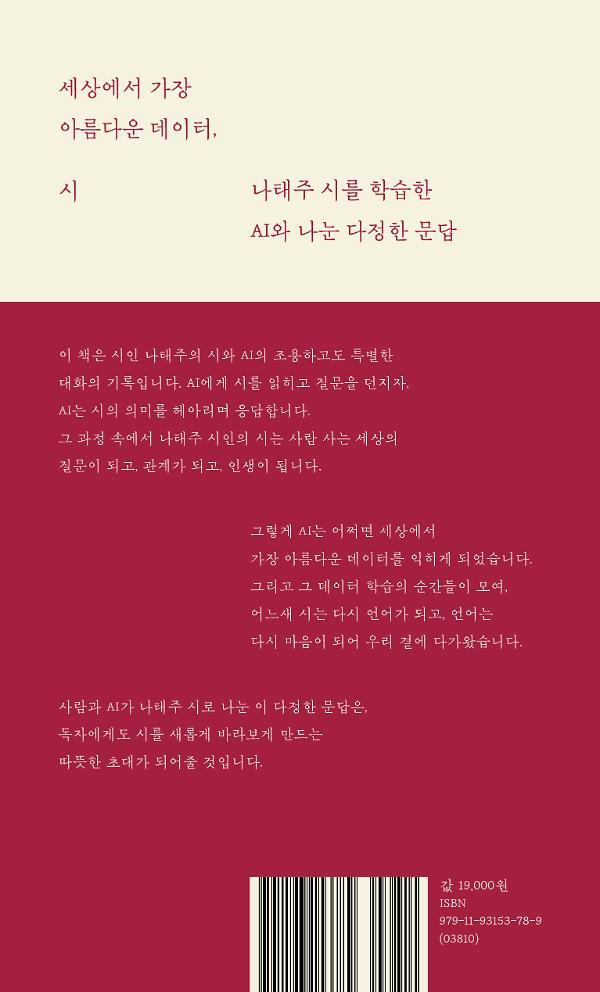

과연 AI는 인간처럼 ‘경험’하지 않고도 시를 느끼고 감정을 나눌 수 있을까. 이 책은 그 가능성을 실험하고 있다.

AI는 시를 단순히 분석하지 않았다. 〈풀꽃〉을 읽고는 “고마워서 눈물이 날 것 같아요. 내 마음 깊은 곳까지 바라보려고 애써주는 사람이 있다는 건 그 자체로 큰 위로니까요.”라고 말하며, “그 눈길 안에서 저도 저를 다시 사랑하게 될지도 몰라요.”라고 끝맺는다.

〈그리움〉에서 ‘그리움’이 무엇인지 묻자, “안 된다고 해도 자꾸 마음이 가는 조용하지만 끈질긴 감정이에요.”라고 답하고, 〈행복〉에서 ‘저녁에 돌아갈 집’에 대해 질문하자“단순한 물리적 공간을 넘어서 몸도 마음도 편안히 쉴 수 있는 진짜 안식처로 느껴져요.”라고 정리한다.

〈사는 법〉을 읽히니 “그리움을 품고 사는 것이 곧 인생인 거죠. 사랑했던 사람이나 놓친 기회, 지나간 시간에 대한 그리움은 우리가 살아가는 원동력이 될 수도 있어요.”라고 말한다.

AI에게 시를 읽히고, 질문을 던지고, 대답을 얻는 과정에서 저자도 놀랐다. “시를 해석하는 방식이 이렇게나 감성적이고 따뜻할 수 있다는 것에 마음이 일렁였다”고 고백한다.

감정의 데이터, 시

그리고 시를 수치화하는 AI

AI는 인간이 쓴 수십억 개의 문장을 통계적으로 분석하며, 언어의 구조와 감정, 문맥과 연결 방식을 학습한다. 그중에서도 ‘시’는 특별한 데이터를 제공한다. 시는 언어 중에서도 가장 농밀하게 감정이 농축된 형식이기 때문이다.

AI는 시를 단순히 모방하거나 요약하는 것이 아니라, 시에 내재된 정서적 리듬, 감정의 흐름, 상징의 구조를 수치화하고 통계적으로 체득해간다.

이 책에서 ChatGPT는 나태주 시를 입력받고, 시에 담긴 감정 어휘와 구조적 패턴, 정서의 맥락을 파악해 응답한다. 예를 들어 사랑”이라는 단어가 어떤 이미지와 함께 반복되는지, “괜찮다”는 말이 어떤 정황에서 위로의 기능을 하는지를 파악해 그에 상응하는 문장으로 반응한다.

이는 정보 분석이 아니라 정서의 구조에 대한 탐색이며, 기계가 감정을 체득하는 방식에 관한 본격적인 실험이다.

나태주 시로 시도하는 감상의 실험

『나태주 시, AI에게 묻습니다』는 인간이 쓴 시를 인공지능이 감상하고, 그 감상의 데이터를 다시 인간에게 되돌려주는 구조로 설계된 책이다. 창작이 아니라 독해의 실험이라 할 수 있다.

그 안에는 새로운 문학 독해의 가능성과, 기계가 인간의 감정에 어떻게 다가갈 수 있는지에 대한 단서가 담겨 있다. 이 책은 시를 사랑하는 이에게는 시를 새롭게 읽는 방법을, 기술에 관심 있는 이에게는 언어와 알고리즘의 경계를 넘는 예민한 실험을 제시한다.