“아무 데도 가지 마, 곁에 있어

그리고 견뎌

이런 우리를 끝끝내 견디란 말이야”

사랑의 기표 뒤에 숨은

사납게 포효하는 가학과 피학의 세계

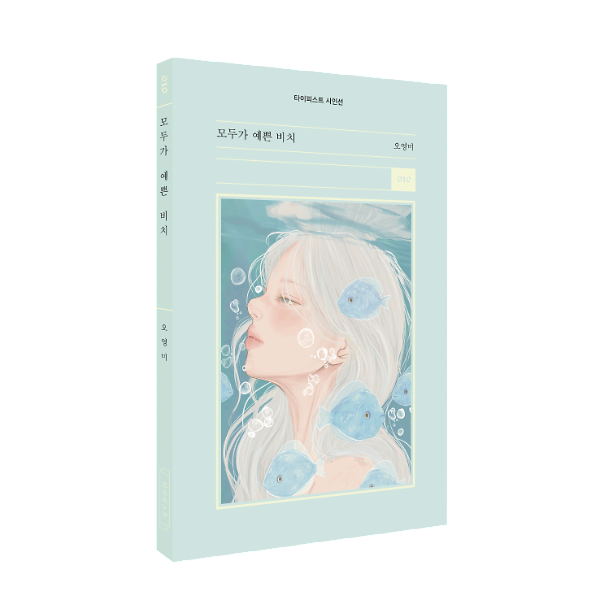

오영미 시인의 두 번째 시집 『모두가 예쁜 비치』가 타이피스트 시인선 010번으로 출간되었다. 2017년 『시와사상』으로 작품 활동을 시작한 이후 첫 시집 『닳지 않는 사탕을 주세요』에서 세계의 불의와 폭력성을 고발하고, 새로운 여성적 발화의 가능성을 제시했다면, 이번 시집에서는 “호명되는 순간 사라지는 존재들”이 세계에서 살아남는 방법론을 “날것의 물질성”으로 보여 주며, 세계의 기표 뒤에 감춰진 가학과 피학을 직면한다.

“너 여자애랑 그렇고 그런 사이라며? 그래서 학교 그만두는 거라며?” “여자는 달린 것도 없는데 어떻게 섹스해?” 응 그래, 네들 인생 망가지는 꼴 내 눈으로 보기 전까지는 결코 죽을 수 없다

― 「헬로키티 6공 다이어리」 중에서

이 세계에 적응할 수 없는 존재들의 리허설

혹은 살아 있는 시체들의 독백

"마냐, 그년만 이 세상에서 사라지면 내가 최고가 될 수 있는데!" 물론 마냐가 사라진 자리는 바냐가 아닌 사샤가 차지할 테고 사샤가 사라진 자리는 다름 아닌 리타가 차지할 테지만 좁고 꽉 막힌 바냐에게는 소용없는 말이란 걸 우리는 너무나도 잘 안다.

― 「메데타시 메데타시」 중에서

『모두가 예쁜 비치』는 연극적인 구성, 혹은 몽타주처럼 흩어진 단면들을 통해 전체를 구성한다. 정해진 서사 없이, 각 시는 마치 짧은 무언극처럼 감정의 순간을 고스란히 펼쳐 보인다. “레아와 크리스틴”, “마냐와 바냐”, “프란체스카와 시씨” 등, 이 시집의 인물들은 일종의 서사적 장치이자 감정의 상징이다. 이들은 특정한 상황 속에서 사랑하거나, 상처 입히거나, 폭력을 주고받는다. 하지만 그 서사에는 언제나 비틀림이 존재한다. 사랑은 늘 어긋나 있고, 관계는 언제나 균열을 전제로 한다. 이 모든 문장들은 자기파괴와 혐오, 생존과 기만의 경계에서 말하는 ‘여성 화자’들의 독백이다. 살아 있으나 말할 수 없고, 말할 수 있지만 들리지 않는 목소리들이 끝내 페이지마다 쌓인다.

비명이 되지 못한 고통의 파편들

여하튼 최고급 설탕과 향신료, 그 외에 깨끗하고 연약한 것들로 이루어진 퇴레게네는 이토록 지리멸렬하고 폭력적인 세계에서 결코 살아남지 못할 것이다.

― 「카렐 차펙 스트로베리 티」 중에서

내가 팅커벨을 죽이기 위해 노력하는 사이 우유니 소금사막 같았던 그 계집애는 훌쩍 자라 남자 친구와 함께 롱 베케이션을 떠나 버렸다 나는 길가에 흩뿌려진 전단지처럼 나를 방치했고 저명하신 의사 선생님은 오이 알레르기가 있는 내게 자꾸만 오이를 먹이며 “누구나 한 번쯤 앓는 병으로 엄살 떨기는!”

― 「헬로키티 6공 다이어리 」 중에서

욕설과 선언 사이, 그 어딘가에서 “모두가 예쁜 비치”라는 제목은 이중적으로 읽힌다. ‘비치(beach)’라는 말이 담고 있는 청량한 감각과, ‘bitch’라는 욕설의 어감이 겹쳐지며 이 시집의 세계관은 시작된다. 오영미는 “예쁨”이라는 사회적 수사를 해체한다. 여성의 몸, 여성의 관계, 여성의 감정에 붙여지는 단정적인 언어를 그녀는 끝까지 밀고 나가, 그것이 얼마나 폭력적일 수 있는지를 폭로한다. 예쁨이라는 말은 이 시집에서 가장 불온한 말이다. 시인은 그 불온함으로부터 한 발도 물러서지 않는다. 그리고 바로 그 지점에서, 이 시집은 ‘여성됨’을 사유하는 하나의 선언으로 다가온다.

이 세계에 남겨진 가장 치열한 언어 “비치”

그 자리에서 뒈져 버려라, 중얼거리고 싶은데 이미 뒈져 버렸으니 그럴 수도 없군요.

― 「안녕히 계세요. 여러분!」 중에서

『모두가 예쁜 비치』는 고통의 서정이 아니다. 이 시집은 고통의 실체와 감정의 붕괴, 언어의 소멸 직전에서 살아남은 감각들이 어떻게 다시 ‘시’라는 형식을 얻을 수 있는지를 집요하게 탐색한다. 감정을 노래하지 않고, 감정을 견디지 않고, 감정 자체를 직면하며 무화되는 언어. 난무하는 가학과 피학의 언어, 그것은 저항의 기표이며, 무너진 세계에서 여성 화자들이 끝내 자신을 지키기 위해 사용한 마지막 발성이다. 이 시집은 애도와 사랑, 욕망과 공포, 혐오와 자기 파괴 사이에 있는 감정의 국경을 넘나들며, 말이 가닿을 수 없는 곳에서 비명을 남긴다. 그 비명은 고통이 아니라, 고통을 넘어선 본능의 문장이다. 이 언어의 끝에서 시인은 새로운 생존의 형식을 발견한다.