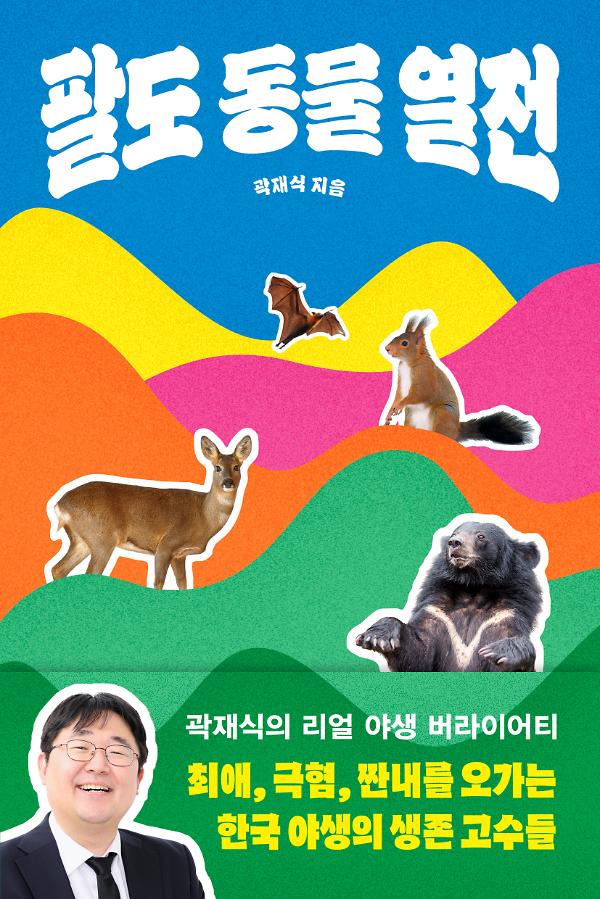

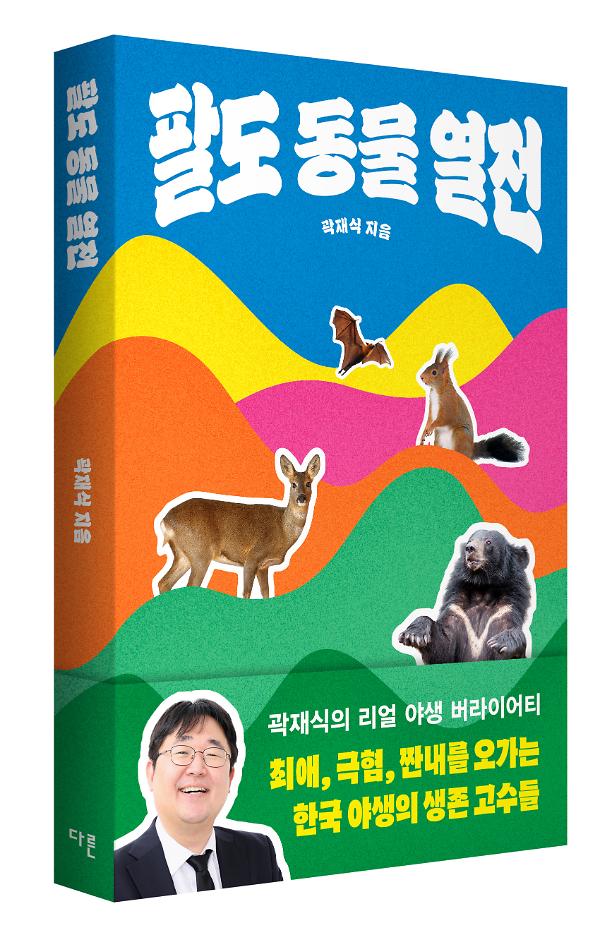

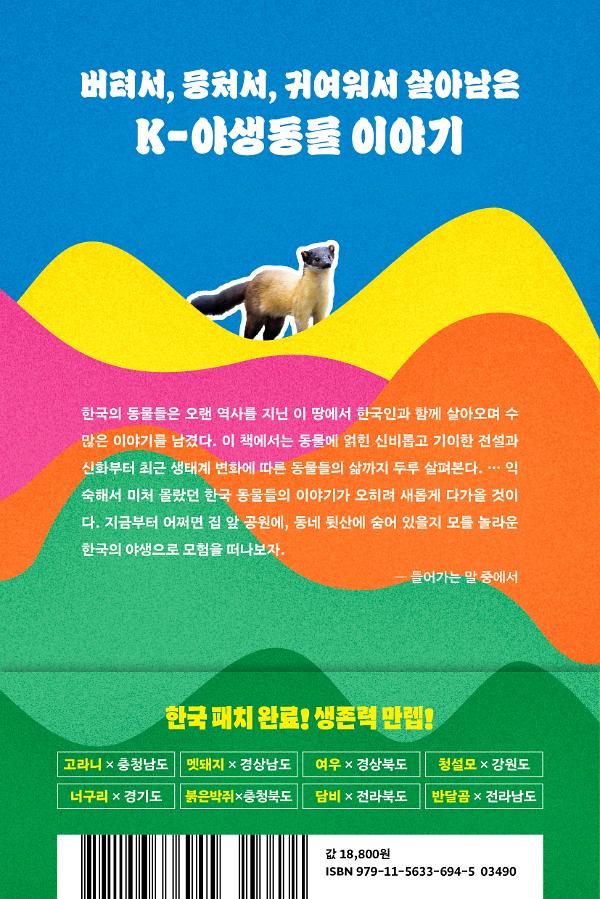

보통 한국을 상징하는 동물이라고 하면 많은 사람이 호랑이를 떠올린다. 1988년 서울 올림픽의 마스코트도 호랑이였다. 그러나 정작 남한 지역에서 호랑이가 마지막으로 발견된 기록은 1920년대였고, 그 이후로 거의 100년 가까이 우리 곁에 호랑이는 없었다. 지금 호랑이는 러시아, 중국, 인도 등지에 훨씬 많이 살고 있다. 그런 면에서 한국에서 가장 번성한 고라니야말로 지금의 한국을 대표할 자격이 충분하다고 생각한다.

_pp.24~25

보기에 따라서 돼지는 먹을 것만 밝히는 하찮은 동물로 여겨지는데, 사실을 알고 보면 지금 이 순간에도 돼지의 심장이 사람의 목숨을 구하고 있다. 마침 심장이라는 말에서 ‘심心’은 마음을 뜻하는 한자이고, 영어 단어 ‘heart’도 심장이면서 동시에 마음이라는 뜻이 있다. 이렇게 생각해보면 사람과 과학적으로 가장 마음이 통하는 동물은 돼지라고 해도 과장은 아닐 것이다.

_p.48

여우는 한때 무척 흔했지만 1960년대에서 1970년대까지, 고작 20년 만에 수가 급격히 줄어들었다. 그사이에 여우를 걱정하는 사람은 드물었다. 여우가 한국에서는 별로 귀여움을 받지 못했기 때문일 것이다. 1980년에 들어서자 불과 한 세대 전까지만 해도 눈에 띄면 재수 없다고 여기던 여우를 전국 어디에서도 찾아볼 수 없는 상황으로 돌변했다.

_pp.74~75

청설모는 그보다도 멋진 집을 짓는다. 청설모는 땅속이 아니라 나무 중간쯤의 높은 곳에 집을 짓는데, 한국식으로 표현하자면 딱 로열층이다. 나뭇가지를 모아 새 둥지처럼 생긴 집을 만들고, 그 안쪽에는 나뭇잎이나 자기 털을 깔아 부드럽게 정돈한다. 100% 원목으로 지은 집에 털 카펫으로 인테리어를 한 느낌이다.

게다가 청설모 집은 새집과는 구조가 달라서 출입구가 따로 있다. 출입구는 주로 남향으로 만드는데, 이 역시 좋은 부동산 조건을 두루 갖춘 셈이다. 심지어 미국의 생태학자 데이비드 R. 패튼(David R. Patton)의 연구에 따르면 청설모는 집을 2개에서 6개까지 지어두고 번갈아 사용한다. 청설모는 1가구 1주택이 아니라, 최대 1가구 6주택을 소유한 다주택자라는 이야기다.

_pp.101~102

너구리는 겨울잠을 자는 동물로 알려져 있지만, 요즘 한국 학자들은 한국 너구리는 깊은 겨울잠에 빠지는 경우가 거의 없다고 보고 있다. 그렇다면 너구리는 겨울잠을 자는 동물인데, 왜 한국 너구리는 겨울잠을 자지 않을까? 이런 점도 어쩐지 야근에 시달리며 잠이 부족한 한국인과 닮은 느낌이다.

_p.139

2007년 1월 충청북도 진천의 한 마을의 이장이었던 피진호 선생이 마을 근처에 버려진 옛 광산에서 황금박쥐 떼를 발견하면서 한국 곳곳에 황금박쥐가 아직 남아 있을지 모른다는 희망이 생겼다. 특히 이 박쥐들이 발견된 장소가 우연히도 금을 캐던 폐광이었다는 사실은 더욱 인상 깊다. 더 이상 황금이 나오지 않는 황금 광산에서 황금만큼이나 귀한 황금박쥐가 나타난 것이다. 이 역시 황금박쥐라는 이름에 걸맞는 멋진 우연이라 할만하다.

_p.181

재미있는 점은, 대부분 혼자 지내며 사냥하는 족제빗과 동물들 가운데서도 유독 한국에 사는 그냥 담비인 노란목도리담비만이 협동하는 모습을 잘 보여준다는 것이다. 고구려의 동물이라 할 수 있는 이 담비가, 다양한 민족이 어울려 살아가며 다민족 국가로 성공을 거둔 고구려 사람들과 근사하게 잘 어울려 보이지 않는가?

_p.198

민주주의 사회에서 정부가 추진하는 모든 일은 결국 국민의 관심과 지지를 받아야만 지속될 수 있다. 생태계를 보호하는 사업이라고 해도 예외는 아니다. 그래서 곰처럼 대중에게 호감과 상징성이 있는 동물이 보호 대상이 되면, 그만큼 정책적으로도 더 많은 자원과 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 만약 반달곰이 아니라 벌레를 보호하는 사업이었다면 이렇게 오랫동안 이어지긴 쉽지 않았을 것이다.

_p.225