내가 반한 몽골의 매력은 단순한 풍경이 아니다. 태초의 제주도를 떠올리게 하는 대자연, 가식 없는 따뜻한 사람들, 그리고 대가 없는 친절함이 몽골을 특별한 곳으로 만들었다. 이러한 매력 덕분에 나는 마치 태어난 곳으로 돌아가는 연어처럼, 몽골행 비행기표를 예약하는 것이 자연스러운 일이 되었다.

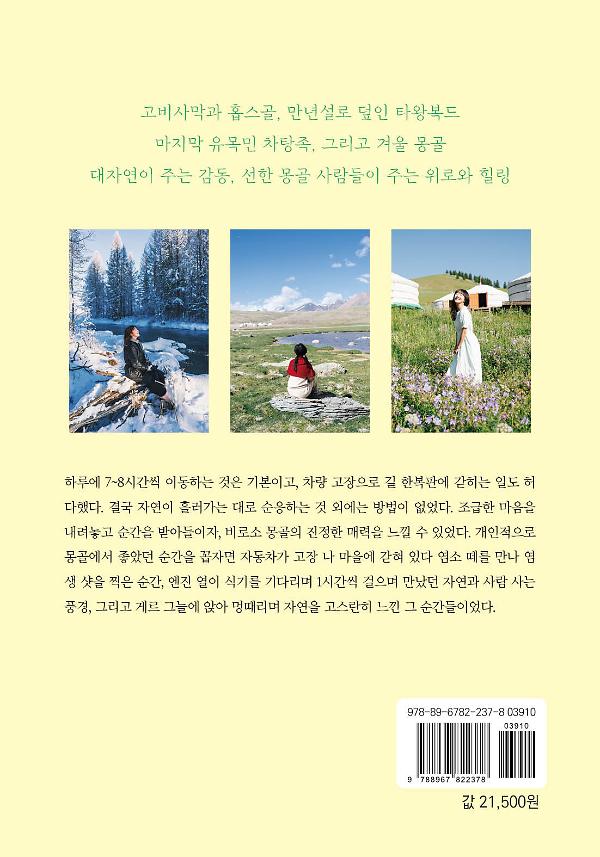

하루에 7~8시간씩 이동하는 것은 기본이고, 차량 고장으로 길 한복판에 갇히는 일도 허다했다. 결국 자연이 흘러가는 대로 순응하는 것 외에는 방법이 없었다. 조급한 마음을 내려놓고 순간을 받아들이자, 비로소 몽골의 진정한 매력을 느낄 수 있었다. 개인적으로 몽골에서 좋았던 순간을 꼽자면 자동차가 고장 나 마을에 갇혀 있다 염소 떼를 만나 염생 샷을 찍은 순간, 엔진 열이 식기를 기다리며 1시간씩 걸으며 만났던 자연과 사람 사는 풍경, 그리고 게르 그늘에 앉아 멍때리며 자연을 고스란히 느낀 그 순간들이었다.

몽골에서는 낯선 사람이 곤경에 처하면 그냥 지나치는 법이 없다. 거친 자연 속에서 살아온 사람들답게, 처음 보는 이에게도 친구처럼 손을 내민다. 그들의 따뜻한 연대감은 언제나 감동이다.

고작 울타리 하나 넘었을 뿐인데, 칠흑 같은 어둠에 랜턴 없이는 한 발짝 떼기도 어려웠다. 그 덕분에 희미했던 별들이 더욱 선명하게 보였다. 하늘에는 은하수가 흐르듯 펼쳐졌고, 초원 위에서 바라본 별들은 고비에서 보았던 것보다 더 짙고 생생했다.

몽골을 여행하다 보면 깨닫게 된다. 이 험난한 지형을 무적으로 달려주는 푸르공의 존재만으로도 감사해야 한다는 것을. 기사님들은 오랜 경험을 바탕으로 웬만한 고장은 그 자리에서 해결해 낸다. 몇 시간이 걸리더라도 결국 다시 출발하니, 차가 멈추면 잠시 쉬어간다고 생각하고 그 순간을 즐기는 것이 최선이다. 때로는 고장 덕분에 예상치 못한 절경을 마주하게 될 수도 있으니 말이다.

그동안 은하수는 하늘 위로 쭈욱 뻗은 길이라고 생각했지만, 이날 우리가 만난 은하수는 마치 무지개처럼 반원의 형태로 머리 위를 지나고 있었다. 이후로 총 두 번의 타왕복드행을 다녀왔지만, 이날 같은 무지개 은하수는 다시 만나지 못했다. 구름 한 점 없는 밤하늘은, 수천 개의 별빛으로 가득 채워졌다. 그리고 마치 별들이 춤을 추듯 유성우가 연이어 쏟아졌다. 소원을 빌 틈도 없이, 숨이 막힐 정도로 많은 유성이 하늘을 가로질렀다.

웅장한 설산에 둘러싸인 옥빛 호수가 눈앞에 파노라마처럼 펼쳐졌다. 날씨까지 완벽했다. 이곳 또한 지구의 풍경이라기엔 너무도 비현실적이었다. 마치 ‘하이디’가 되어 요들송이라도 부르고 싶을 만큼 황홀한 광경이었다.

이처럼 매일이 다채로운 순간들로 가득한데, 어떻게 몽골을 사랑하지 않을 수 있을까. 불편함은 순간일 뿐, 그 뒤로는 온전히 행복으로 채워질 일만 남는다. 순탄치 않은 몽골의 하루였지만, 그 덕분에 놓칠 뻔한 순간들을 온전히 내 것으로 만들었고, 잠시나마 내 삶을 되돌아볼 여유까지 선물 받았다.

오늘의 모닝콜은 게르 주변을 가득 메운 염소와 양의 울음소리. 나보다 먼저 일어난 남편이 카메라를 들고 염소와 양 사이를 누비고 있었다. 떠오르는 햇살을 머금은 양과 염소의 털이 황금빛으로 빛났다. 온통 어둠뿐이었던 어젯밤과는 완전히 다른 풍경이었다. 눈곱도 떼지 못한 채 비몽사몽한 정신으로 돌산을 뛰어다니는 염소의 꽁무니를 부지런히 쫓아다녔다.

이곳에 오니 한국에서 나를 짓누르던 고민과 걱정이 얼마나 하찮은 것인지, 나는 그저 지구 속 한 톨의 먼지에 불과하다는 사실을 광활한 대자연 속에서 뼈저리게 깨닫게 되었다.

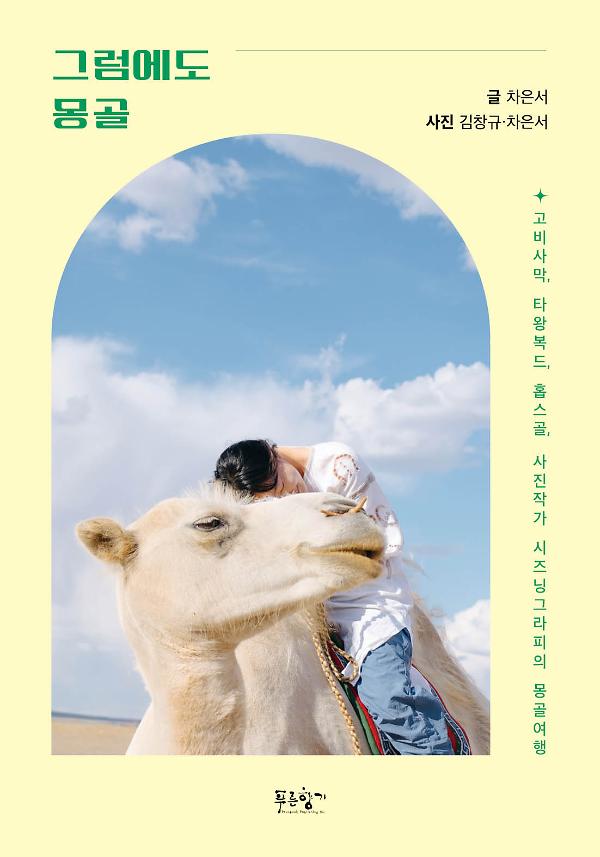

양옆으로 펼쳐진 ‘어머니의 바다’를 가로지르며 하얀 백마를 타고 홉스골 풍경을 누비는 기분은 상상 이상으로 짜릿하고 설렜다. 마치 바다 한가운데를 가로질러 세상 끝까지 도달할 수 있을 듯한 해방감이 밀려왔다.