통영은 어떤 곳이었기에 예술가들이 저마다의 대작을 남겼을까.

씨실과 날실을 엮듯 역사적 고증과 작가의 상상력을 통해 완성되는

절절한 그리움과 사랑 이야기

“통영을 답사하며 충렬사 돌층계를 종종 오르내렸다. 그 돌층계에 앉았던 이가 1950년대 화가 이중섭이고 1930년대 시인 백석이다. 이중섭이 그린 〈충렬사〉의 도드라진 돌층계가 백석이 지은 ‘통영’의 ‘녯 장수 모신 낡은 사당의 돌층계’인 것이다. 거기서 명정골을 내려다보면 크고 정갈한 기와지붕이 한눈에 들어온다. 〈참 좋았더라〉를 쓰는 내내 내 마음이 가닿은 집이기도 하다.” –‘작가의 말’ 중에서

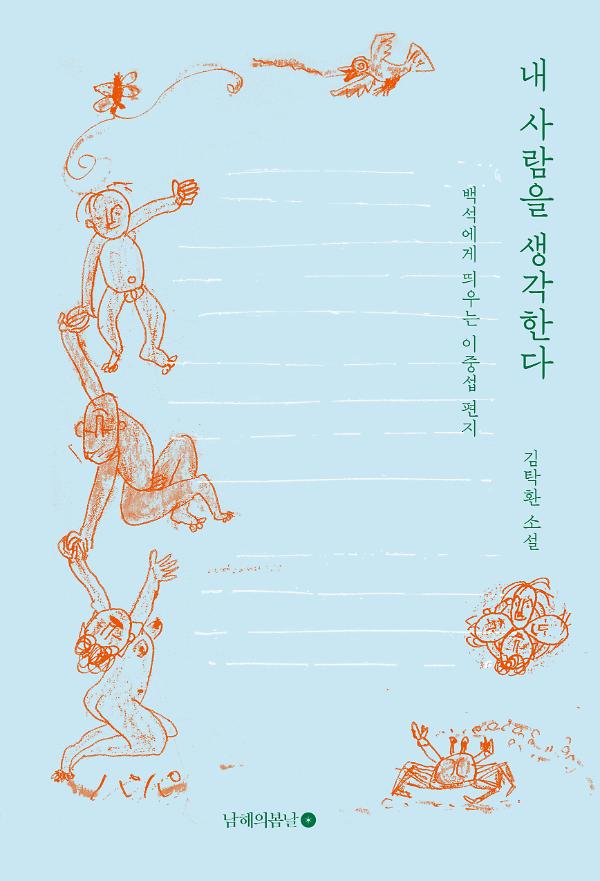

그누가 생각했을까. 시인 백석과 화가 이중섭 두 사람 사이의 인연을. 세간에 알려진 그들의 작품과 생의 이야기는 잘 알려져 있지만, 이들 사이의 연결고리를 쉽사리 생각하지 못한다. 김탁환 작가는 전작 〈참 좋았더라〉를 집필하며 그 연결고리를 발견하고, 단단하게 매듭지어 하나의 이야기로 탄생시켰다.

“사료를 읽고 답사를 하노라면, 이번 작품엔 녹일 수 없지만 매력적인 소재를 접하기도 한다. 소설가들은 이것을 ‘이삭줍기’라고 부른다.” –‘작가의 말’ 중에서

이북에서 같은 것을 먹고 자란 정서적 공감, 동문으로 수학하고, 공통의 지인이 존재하며, 마침내 ‘란’이라는 인물에 이르기까지. 김탁환 작가가 ‘이삭줍기’로 엮은 이야기는 백석과 이중섭을 작품 너머의 존재가 아니라 생생하게 살아 있는 인물로서 우리에게 매력적으로 전한다. 그들 사이의 숨은 인연은 독자들의 궁금증을 자아낸다.

일본어가 아닌 한글로 만나는 이중섭의 편지

이중섭 하면 가족에게 보내는 수많은 편지가 떠오른다. 일본인 아내에게 보내기에 일본어로 쓴그림 편지가 우리에게 익숙하다. 이중섭이 한글로 편지를 썼다면 어떻게 썼을까? 김탁환 작가가 그려낸 이중섭의 편지에는 이북의 정서와 특유의 표현이 생생하게 살아 있다.

“잣눈은 끝도 없이 쌓이고 봇나무는 회창회창 우는데, 단 한 권의 시집만 남긴 시인의 화락한 혼은 어디를 헤맬까요.”

마치 또다른 백석의 시를 읽는 것같은 흥미로움이 생긴다. 단어 단어마다의 의미를 생각하며 음미하는 것 또한 이 소설에서 만날 수 있는 또 하나의 재미일 것이다.