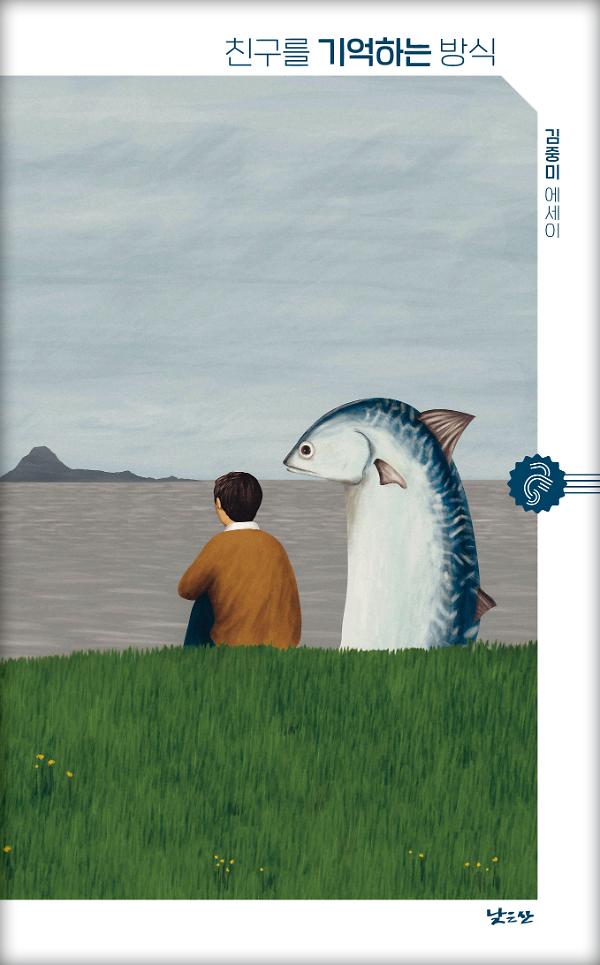

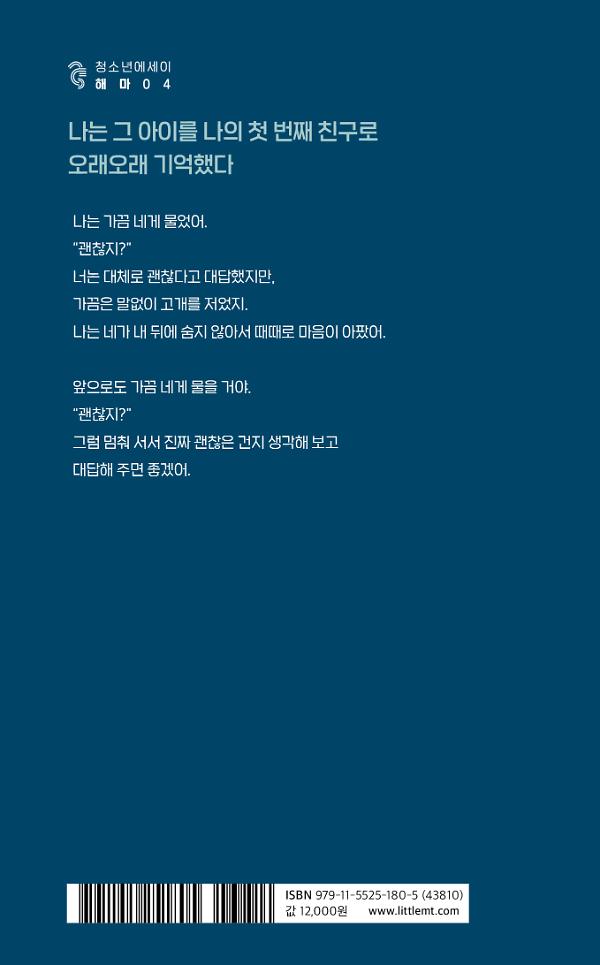

나는 그 아이를 나의 첫 번째 친구로

오래오래 기억했다

나의 첫 번째 친구는 누구였을까? 어린 시절부터 지금까지 동네에서, 학교에서, 각종 모임에서 만난 수많은 사람들 중 여전히 친구로 남은 사람, 한때 친구였다고 기억되는 사람은 얼마나 될까? 청소년기에는 친구와 어울리며 많은 시간을 보내고, 서로 큰 영향을 주고받기도 하지만, 한편으로는 친구 때문에 가장 큰 고민을 하는 시기이기도 하다. 친구는 어떻게 되는 걸까? 우리 삶에서 친구는 어떤 의미일까? 나는 누군가에게 어떤 친구가 될 수 있을까? 이 질문에 김중미 작가가 친구를 빼놓고 말할 수 없는 자신의 인생 이야기를 들려준다.

1988년 인천 만석동에 공부방을 열고 지금까지 아이들과 함께 살아온 김중미 곁에는 늘 사람이 있다. 나이도, 성별도 다 다른 친구들이다. 함께 모여서 공부하고 책을 읽고, 공연을 준비하고, 여름에는 캠프를 하고, 봄가을에는 농사일을 한다. 마치 태어날 때부터 자연스럽게 사람들과 어울리는 법을 알고, 공동체 생활을 했을 것 같다. 그러나 김중미는 학창 시절 다른 친구와 반찬을 같이 먹는 것이 싫어서 도시락을 싸 가지고 다니지 않을 정도였고, 아무와도 어울리지 않고 혼자 숨었던 어두운 시절도 있었다. 현재의 김중미를 아는 사람이라면 상상할 수 없는 이야기다.

숫기 없고 몹시 낯을 가리던 작은 소녀가 지금의 김중미가 되기까지, 첫 번째 친구라고 기억하는 아이 이야기로 시작해, 삶의 순간순간마다 곁을 내주었던 친구들을 하나씩 불러 온다. 김중미에게는 세상과 소통하는 법을 가르쳐 준 친구, 세상으로 나가는 통로가 되어 준 친구가 있었다. 지금 내 안에는 그동안 내가 만난 사람들의 여러 모습이 스며 있다고 말하는 김중미 작가의 솔직한 이야기는 갈수록 혼자가 익숙해지고, 사람들과 어울리는 일을 피곤하다고 여기는 이들에게 큰 울림을 줄 것이다.

“아무것도 안 해 줘도 돼. 그냥 만나, 계속”

사람은 사람들 사이에서 함께 살아야 한다

초등학교 3학년, 한 아이와 주번이 되었다. 그 아이는 차가운 수돗물에 더러운 대걸레를 맨손으로 주물러 빨았다. 집에서도 빨래를 자기가 한다는 아이의 이야기를 듣고 그 아이의 거칠고 차가운 손을 잡았다. 친구를 떠올렸을 때 얼음장 같던 튼 손이 먼저 떠올라 코끝이 시려지는, 이것이 친구에 대한 김중미 작가의 첫 번째 기억이다.

언제부터, 그리고 어떤 계기로 그런 생각을 하게 되었는지 모르지만 나는 친구라면 숨기고 싶은 비밀을 서로 나누고, 좋아하는 것을 같이 좋아하고, 슬플 때 같이 슬퍼해 주는 거라 여겼다. - 12쪽

동두천에서 보낸 어린 시절, 함께 어울려 스케이트를 타고, 동네 곳곳으로 모험을 떠날 수 있는 친구들이 있었다. 친구들과 어울려 놀며 즐거웠던 시절은 중학생이 되면서 끝이 났다. 전학 간 인천의 중학교는 끔찍하고 폭력적인 세계였다. 아이들은 동두천에서 전학 온 아이를 간단히 따돌렸고, 학교는 성적으로 줄 세우며 차별했다. 수치심, 분노, 억울한 감정으로 가득했던 그 시절 곁에 있어 준 것은 비밀 친구, 정아였다. 힘든 시절을 버티게 해 준 건 상상 속 정아였지만, 먼저 다가와 준 친구가 있어서 더 이상 스스로 만든 동굴 안에 머무르지 않고 세상 밖으로 나올 수 있었다.

“그게 뭐야?”

“호박부침개. 너 주려고 했어. 근데 그 전화번호로 아무 때나 전화하면 안 되는 거야?”

눈을 동그랗게 뜨고 미안해 어쩔 줄 모르는 자애를 보는 순간 나도 모르게 눈물이 핑 돌았다. 인천에 와서 처음 받아 보는 환대였다. - 56쪽

대학병원에서 밤새 야간 근무를 하고, 탁아소를 처음 열고 제대로 씻지도 못하며 고생하던 시절, 따뜻하게 안아 주고 먹을 것을 챙겨 주고 쉴 곳을 내어 주던 우정이 있기에 거칠고 힘든 세상에서 버티고 살아 낼 수 있었다는 걸 작가는 여러 에피소드를 통해 보여 준다. 그렇게 친구들 덕에 김중미 작가는 타인에게 기댈 수 있게 되었고, 타인이 자신에게 기대도록 어깨를 빌려줄 수 있게 되었다.

변화하는 건 나 자신이지만, 그 변화를 이끌어내는 건 곁에 있는 사람들이다. 그들 덕에 내 안의 가시는 부드러운 솜털이 되고, 오래도록 기다려 주는 법과 마음을 표현하는 법을 알게 된다. 친구가 아니면, 어디에서 배울 수 있을까. 그리하여 다시 한번 깨닫는다. 사람은 사람과 함께 살아야 한다는 것을. 아무것도 안 해 줘도 그냥 계속 만나야 한다는 것을. 어떤 조건도 없이, 어떤 책임도 없이, 어떤 의무도 없이 그저 곁을 내주는 관계. 그것이 친구다.

지금의 ‘나’는 엄마 배 속에서 태어났을 때의 순전한 내가 아니라, 관계를 통해 다듬어지고, 바로잡아지고, 깊어지고, 풍성해진 ‘나’이다. 내 안에는 그동안 내가 만난 사람들의 여러 모습이 스며있다. 친구란 그렇게 한 사람 한 사람을 풍성하게 해 주는 존재다. - 94쪽

해마 시리즈 소개

청소년에게도 에세이 읽는 기쁨을!

온갖 사연과 인생을 책으로 만날 수 있는 에세이 범람 시대다. 하지만 청소년의 현실과는 다소 거리가 있어서일까. 에세이는 주로 성인 독자들의 전유물로 여겨져 왔다. ‘이건 딱 내 얘기네!’ 공감할 수 있는 이야기, 혹은 나와는 다른 경험을 한 사람의 이야기를 접할 기회를 청소년 독자에게도 만들어 주어야 하지 않을까. 청소년 에세이를 기획하게 된 배경이다.

울고 웃고 만나고 헤어지고 몰두하고 외면하고 좋아하고 싫어했던 시간들이 차곡차곡 쌓여 지금의 내가 되었다. 그러니 우리는 기억의 총합이기도 하다. 기억은 우리 각각을 독특한 존재로 만들어 주는 장치이자, 그 자체로 한 사람의 정체성이기도 하다. 이를 가능케 하는 것이 바로 우리 머릿속 ‘해마’라는 장소이다. 기억이 입고되고 저장되고 재생되는 곳. 여기에서 청소년에세이 ‘해마’ 시리즈가 탄생했다.

작가 저마다의 과거와 현재가 충돌하고 뒤엉키고 화해하고 포개지면서 각기 다른 매력과 개성을 지닌 이야기들이 만들어졌다. 현재의 나를 만든 강렬한 기억을 찾아가는 여정을 함께하며 청소년 독자들 또한 자신의 이야기를 발견하고 에세이 읽는 기쁨을 한껏 누리기를 바란다. 무엇보다, 한 권의 책과 접속하는 신비를 경험할 수 있기를 기대한다.