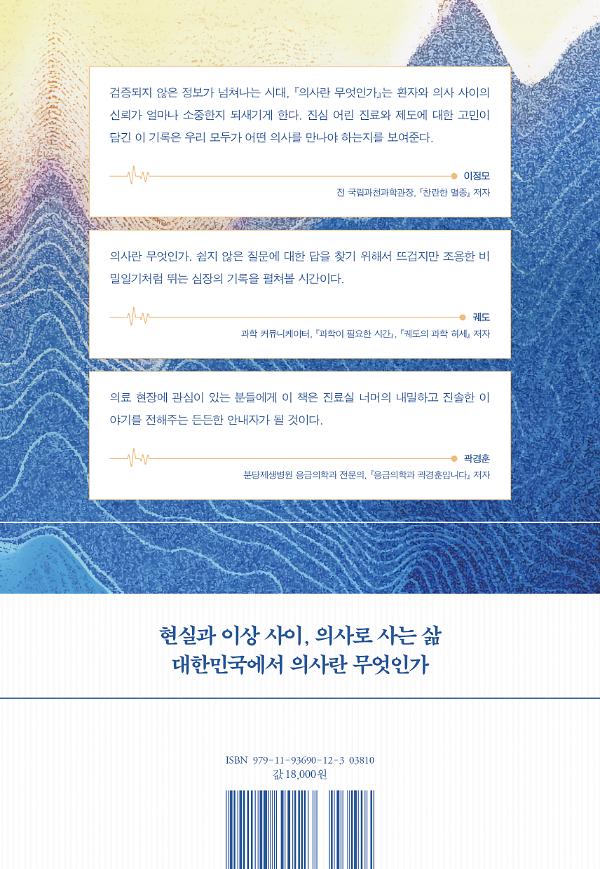

내가 꿈꾸는 이상적인 진료는 주치의로서 한 사람당 15분씩 진료하는 것이다. 출생부터 지금까지의 건강 이력, 현재 증상부터 미래에 조심해야 할 질병이나 고쳐야 할 습관까지. 말 그대로 ‘주치의’로 진료와 상담, 더 나아가 인생을 함께하는 진료다. 환자와 대화를 15분 한 뒤, 차트도 쓰고, 약 처방도 하고, 앞으로의 진료 방향도 고민하려면 시간당 3명, 하루 24명, 한 달 480명을 진료할 수 있다.

하지만 이 방식대로 병원을 운영하면, 나는 이미 망해 있을 것이다.

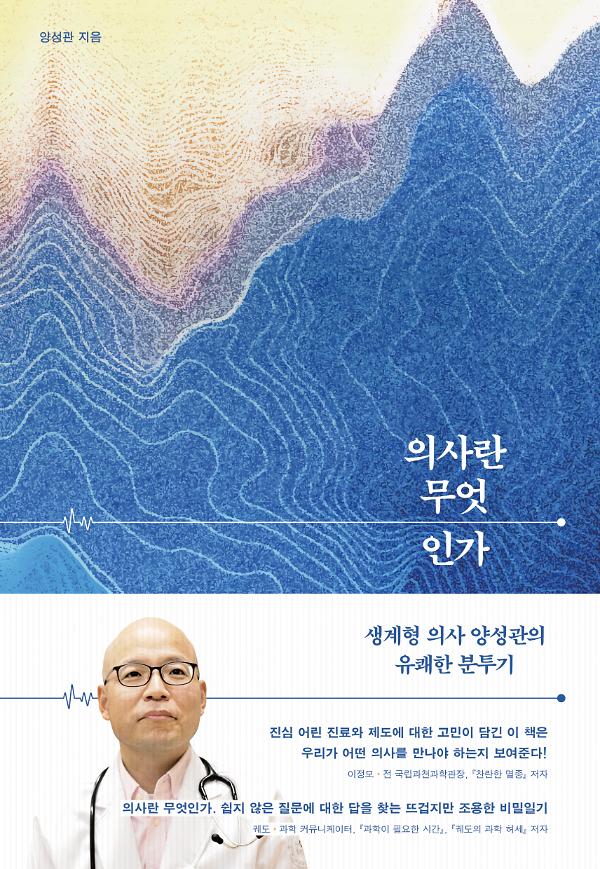

-프롤로그, 9~10쪽

“허허, 어머니. 저 믿으시죠? 곧 괜찮아질 거예요.”

그 순간, 마법처럼 할머니는 등을 돌렸다. 눈가에는 미소가 번졌다. 내가 아무리 말로 해도 쳐다보지도 않던 분이, 교수님이 한 번 안아주자마자 어린 소녀처럼 애교를 부렸다. 내가 전에 본 표정이 맞나 싶을 정도였다. 그 뒤로는 일사천리였다. 내가 시도할 때는 전혀 움직이지 않던 무릎을, 교수님이 하자 열심히 굽혔다 폈다. 아픈 걸 억지로 참으면서 눈물을 흘리면서도 웃고 있었다.

그날, 나는 뼈저리게 깨달았다. 의사가 다루는 게 단지 병이 아니라 ‘사람’이라는 것을. 사람을 설득하는 건, 막힌 혈관을 뚫거나 암을 도려내는 수술보다 훨씬 어려운 일이었다. 질환을 고치는 건 의학적 ‘기술’이지만, 사람을 움직이는 건 ‘마음’이었다.

-PART 1 아침 7시: 떨림 「아이돌 의사」, 55쪽

‘나는 과연 의사를 잘할 수 있을까?’

컴퓨터로 환자 경과기록을 쓰는 동안, 화장실에서 세수를 할 때, 강의를 듣는 중에도, 내 의지와 상관없이 실패한 삽관 장면이 떠올라 속이 쓰리다.

하지만 시간은 약이라고 했다. 수십 번 떠올리며 괴로워하는 동안, ‘왜 성공 못 했는지, 다음엔 어떻게 해야 더 잘할지’를 생각하게 된다.

‘왼손으로 확실히 기도를 들어야 했나? 자세 잡을 때 턱을 더 들어 올렸어야 했나? V자 성대가 잘 안 보이면 튜브 굵기를 7.5Fr(직경 7.5밀리미터) 대신 7.0Fr(7.0밀리미터)을 써볼까? 아니면 병무가 말한 것처럼 목을 꾹 눌러 성대를 더 잘 보이게 하는 방법을 쓸까….’

-PART 1 아침 7시: 떨림 「실패를 넘어가는 길」, 103쪽

진료실엔 따뜻한 말 대신 차가운 숫자가, 진찰 대신 검사가, 사람 대신 질병만 남는다. 한국의 1인당 외래 진료 횟수는 연 14.7회로 OECD 평균 5.9회의 2.5배다. 의사 1인당 연간 진료 환자 수 역시 세계 1위. 한국은 6,989명, 그다음이 터키와 일본이다. 의사가 부족한 게 아니라, 진찰료가 낮아 진료 시간이 짧기 때문이다.

사람들은 말한다. “의사는 성적만 보지 말고, 인성도 봐야 한다”라고. 하지만 하루 80~100명의 환자를 보는 진료실에서, ‘인성’은 지속될 수 있을까?

미국 가정의학회는 말한다. 1차 진료 의사의 하루 적정 외래 환자 수는 24명이라고. 나는 적정 외래 환자수의 몇 배를 보면서 생각했다. 24명만 본다면 시간당 3명. 환자 한 명에게 20분쯤 쓸 수 있다. 병의 원인도 설명해 주고, 치료 방향도 설득하고, 환자의 불안도 다독일 수 있다. 하지만 현실은 그렇지 않다.

-PART 2 낮 12시: 번민 「다른 방법, 같은 진단」, 149쪽

사람들은 의사를 힐러(healer), 즉 치료자라고 생각하지만, 실제로는 전사(fighter)에 가깝다. 각종 질병과 싸우는 게 주된 일이지만, 때로는 환자나 보호자와도 다투게 된다. 한번은 70대 할아버지가 흉통으로 응급실을 찾았는데, 심전도에 ‘보아뱀이 코끼리를 삼킨 듯한’ 심근경색의 전형적 소견이 있었다.

대학병원으로 옮겨 혈관을 뚫어야 한다고 거듭 설명했지만, 할아버지는 “대학병원은 싫으니 통증만 없애달라”라고 고집했다. 내 아버지보다 나이 많은 분이었지만 결국 목에 핏대를 세우며 말다툼을 했다. 뇌경색 의심으로 즉시 입원해야 하는데, 돈이 없다며 집에 가겠다는 60대 아저씨와는 소매를 붙잡고 실랑이를 벌여야 했다.

-PART 3 오후 4시: 고민 「특별 회진」, 185쪽

이런 사정을 잘 아는 이비인후과 의사 입장에서는, 이른바 ‘폭탄’인 지혈 튜브를 건드리지 않는 게 최선일 수밖에 없다. 그래서 이비인후과 의원 세 곳이 모두 지혈 튜브 제거를 거부했고, 환자는 돌고 돌아 처음 지혈 튜브를 꽂아준 병원의 응급실로 올 수밖에 없었다.

사실 가장 안전한 선택은 처음부터 이런 환자를 보지 않는 것이다. 하지만 응급실 의사는 환자를 봤고, 지혈 튜브를 넣었으며, 그 ‘죄’로 결국 다시 튜브를 빼야 하는 상황에 놓였다. 정부는 낮은 수가를 정해놓고, 법원은 언제든 터질 ‘폭탄’을 키웠다. 이런 이유로 생명과 직결된 바이탈과와 필수과가 몰락한다. 이번에 애써 환자를 돌본 응급실 의사는 똑같은 상황이 오면 또 환자를 보려 할까?

당신이라는 어떻겠는가? 누가 헐값에 자기 목숨까지 담보로 폭탄을 제거하려 하겠는가?

-PART 4 저녁 8시: 현실 「저거 하나 빼줄 의사가 없다」, 281쪽

이처럼 정치적 논리에 치우친 시스템의 실패가 ‘응급실 뺑뺑이’ 사태로 이어졌다. 이미 17개의 권역외상센터(그사이 또 늘어났다)가 있음에도, 70대 교통사고 노인이 이 병원 저 병원 전전하다 구급차 안에서 사망하고, 4층 높이에서 추락한 10대 여학생이 헛되이 시간을 잃다 숨지는 등 ‘수용 거부’가 아니라 ‘수용 불가’ 상태가 벌어지고 있다.

정치적 논리로 KTX 역이 많아지면 고속열차 본연의 의미가 사라지는 것처럼, 권역외상센터를 정치적으로 남발하면 골든아워를 지켜야 할 의료 체계가 무너진다. 열차가 늦어져도 승객은 결국 목적지에 도착하지만, 골든아워를 놓친 환자는 되돌릴 수 없는 상황에 처한다.

-PART 4 저녁 8시: 현실 「고속철도와 골든아워」, 295쪽

형사는 용의자를 체포해 재판에 넘기면 끝이지만, 의사는 다르다. 진범에 따라, 뇌출혈이나 암이면 수술을 권하고, 긴장형 두통처럼 쉽게 떼어 낼 수 없는 질환은 함께 살아가는 법을 알려줘야 한다.

형사는 피해자 편에 서서 가해자를 잡으려 하고, 의사는 환자 편에 서서 질병과 싸우려 한다. 하지만 범죄는 피해자와 가해자가 서로 다른 존재지만, 진료는 환자와 질병이 한 몸이라 한쪽을 지워낼 수도, 적으로만 돌릴 수도 없다. 문제는 의사와 환자가 사실은 같은 편인데도, 질병이 낫지 않거나 결과가 좋지 않으면 서로를 적으로 몰고 다투는 경우다. 질병을 탓해야 하는데, 오히려 환자는 의사를 탓하고 의사는 환자를 탓한다.

-PART 5 새벽 2시: 진심 「범인 잡기」, 317쪽

“다시 심폐소생술을 할까요?”

그녀는 조용히 눈물을 흘리며 고개를 저었다. 그리고 깨어나지 못한 남편의 손을 마지막으로 꼭 잡았다. 이충열 씨는 그날 밤, 조용히 눈을 감았다.

의사는 사망진단서를 쓰면서 생각했다. ‘일주일간, 나는 무엇을 위해 이 고생을 했던 걸까?’ 하지만 곧 스스로에게 대답했다. ‘나라도 똑같은 선택을 했겠지.’

그는 일주일간의 사투가 생명을 위한 것이 아님을, 다만 죽음을 받아들이기 위한 시간을 벌기 위해서라는 걸 깨달았다. 의사는 때로는 이기기 위해 싸우고, 때로는 이미 패한 전투에서 후퇴하는 시간을 벌기 위해 싸운다. 비극을 받아들이는 데는, 누구에게나 시간이 필요하니까.

-PART 5 새벽 2시: 진심 「살리는 일이 아니라, 죽음을 받아들이는 시간」, 362쪽

의사에게도 환자가 원하는 정답은 없다. 그저 불확실한 상황 속에서 좋은 확률을 높이고, 나쁜 확률은 낮추기 위해 노력할 뿐이다. 어떤 날은 자신감에 차 있지만, 어떤 날은 처방 하나에도 망설인다. 의사는 그렇게 매일 흔들리며 조금씩 자란다.

좋은 의사는 뭘까? 무엇보다 실력 있어야 하고, 친절해야 한다. 환자의 질병뿐 아니라 마음까지 들여다볼 수 있어야 하고, 눈앞의 사람을 넘어 사회 전체를 바라볼 수 있어야 한다고 생각한다. 나는 그런 사람이 되고 싶다. 아니, 그보다는… 아직은 그런 사람이 되기 위해 매일 노력하는 중이라고 말하는 편이 더 솔직할 것이다.

-에필로그, 381쪽