“잘못했습니다. 훈장님.”

“무엇을 잘못했다는 것이냐?”

“그게, 저같이 천한 것이 감히…….”

“천하다……. 너는 네가 왜 천하다고 생각하느냐?”

“…… 저는 노비니까요.”

훈장님은 온화한 얼굴로 콩돌에게 물었다.

“귀천이라는 글자를 쓸 줄 아느냐?”

(중략)

콩돌은 흙바닥에 나뭇가지로 貴賤(귀천)을 썼다.

“옳지. 그 뜻도 알고 있느냐?”

“귀천의 ‘귀(貴)’는 부유하고 귀한 것, ‘천(賤)’은 가난하고 천한 것을 뜻합니다.”

“그래, 맞다. 그래서 신분의 높고 낮음이나 일의 귀함과 천함을 아울러 ‘귀천’이라고 하지. 그렇다면 너는 귀한 사람이 되고 싶으냐, 천한 사람이 되고 싶으냐?”

“저는…… 귀한 사람이 되고 싶습니다. 하지만 노비인 제가 어떻게 그렇게 될 수 있겠습니까?

(중략)

“네 마음이 어떤 길을 선택하느냐에 따라서 너는 천한 사람도 될 수 있고 귀한 사람도 될 수 있다. 그러니 네가 천한 노비라 할지라도 그 마음을 갈고 닦는 일을 멈추지 말거라.”

“이게 뭔지 아니?”

“자작나무 가지잖아요? 어제도 한가득 주워 왔는 걸요!”

“그런데, 콩돌아. 자작나무의 이 검은 자국은 말이다, 자작나무가 스스로 떨구어낸 이 곁가지가 있던 자리란다.”

아버지는 하늘 높이 뻗은 자작나무의 검은 자국을 가리키며 말을 이어갔다.

“콩돌아, 천민이든 양반이든 누구나 세상을 살다 보면 이런저런 어려움을 겪기 마련이다. 그리고 상처를 이겨내고 더 높이 뻗어나가는 자작나무처럼 고통 없는 성장은 없단다. 그러니 오늘과 같은 일은 훌훌 털어버리고 마음에 담아 두지 말거라.”

“콩돌아, 세상은 하루가 다르게 급변하고 있단다. 개항장을 보더라도 말이다. 이런 상황에서 과거의 굴욕에서 벗어나지 못하고 앞으로 나아가지 못한다면, 조선은 퇴보할 수밖에 없을 것이다. 그래서 나는 조선보다 앞서 개화된 일본의 신문물을 배우고 익혀 좋은 것은 취하고,

나쁜 것은 타산지석으로 삼아야 한다고 생각한다.”

‘타산지석?’

콩돌이 마음속으로 되뇌었다.

“허나, 개화라고 해서 어찌 좋은 점만 있겠느냐. 이런저런 이유로 개화를 두려워하거나 싫어하는 사람도 당연히 있을 수 있다. 그러니 그들의 말과 행동에 너무 괘념치 말거라. 다만, 개화든 척화든 네 마음이 시키는 대로 하면 된다. 알겠느냐?

“날 찾아온 연유가 무엇이냐?”

“훈장님께 여쭙고 싶은 게 있어서요.”

(중략)

“제게 전해야 할 물건이 하나 있습니다. 그런데 이 물건이 어쩌면 받을 사람을 살릴 수도 있고, 해칠 수도 있는 물건입니다. 확인을 해보면 답을 알겠지만 저는 그렇게 할 수 없습니다. 그 물건이 무엇인지는 그 주인만이 알아야 하기 때문입니다. 훈장님, 저는 어떤 선택을 해야 할까요?”

“원칙을 지킬 것인가? 사람을 먼저 살린 것인가? 그 고민을 하는 것이냐?”

“예, 그렇습니다.”

(중략)

“그동안 아주 잘 컸구나. 아니지, 아주 귀한 사람이 되었어.”

“예? 그게 무슨 말씀이세요?”

“내가 너를 처음 보았을 때, 네가 말하지 않았느냐. 귀한 사람이 되고 싶다고.”

(중략)

“네, 그때 훈장님께서 말씀하셨지요. 네 마음이 어떤 길을 택하느냐에 따라서 너는 천한 사람도 될 수 있고, 귀한 사람도 될 수 있다고요. 그러니 네가 천한 노비라 할지라도 그 마음을 갈고 닦는 일을 멈추지 말라고요.”

“그래, 오늘 너는 가장 옳은 선택을 하기 위해 최선의 노력을 다하였다. 그렇지?”

“그걸 훈장님이 어찌 아십니까?”

“네가 나를 만나기 위해 여기까지 걸어온 그 한 걸음 한 걸음이 얼마나 힘들고 어려웠을지 짐작이 간다. 사람들은 흔히, 선택보다 결과를 더 중시하지. 그리고 그 결과에 따라 귀천을 따지기도 한다. 그러나 선택보다 더 중요한 것이 바로 그 과정이다. 오늘 너의 선택이 어떤 결과를 가져올지 장담할 수 없겠지만 옳은 선택을 하기 위해 최선을 다했으니 후회하지 말거라.”

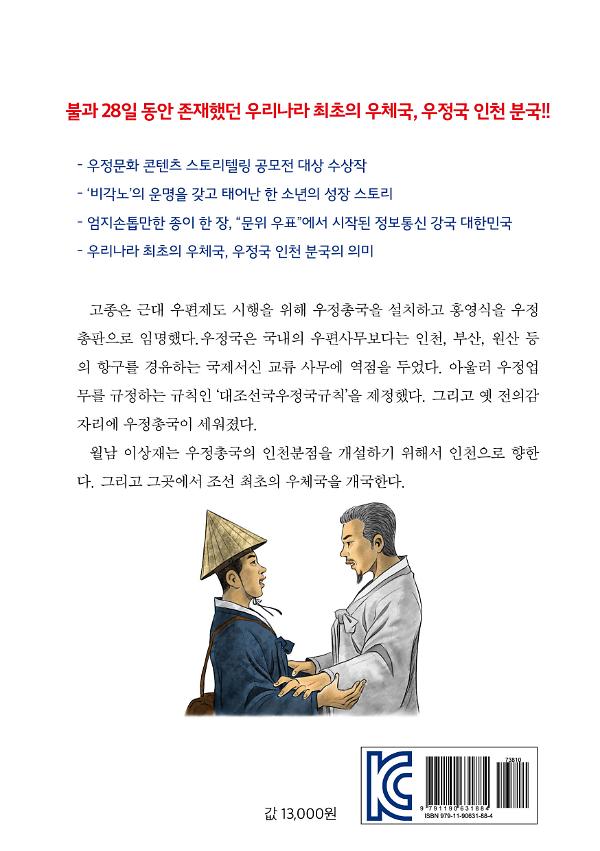

“나리 정말 감사합니다. 이 은혜를 어찌 갚아야 할지요?”

이상재가 영문을 몰라 당황해하자 노부부가 편지를 보여줬다.

“금이야 옥이야 키운 딸을 먼 곳으로 시집보내고 하루하루 애만 태우던 차에, 오늘 사위에게 답장을 받았습니다. 얼마 전 태어난 아이도 산모도 모두 건강하다고요.”

“정말, 고맙습니다. 정말, 고맙습니다.”

“오늘 답장을 받으셨다고 하셨습니까?”

“예, 오늘 아침 그때 그 사내아이가 전해주고 갔지요.”