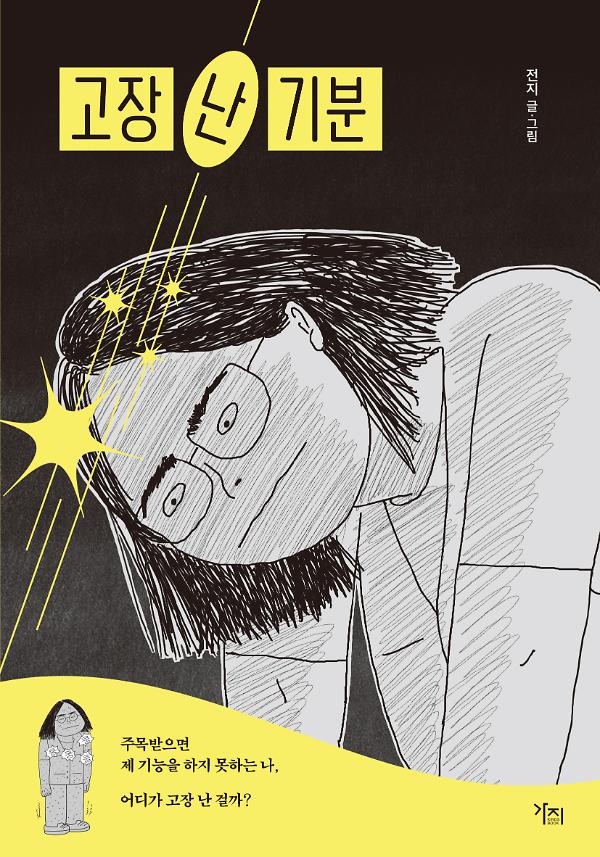

나는 사람 만나는 걸 좋아한다. 표정 관찰하는 것도 좋고, 대화를 하면서 상대를 웃기기 위해 말을 고르는 것도 즐긴다. 그런데 이런 기능들이 고장 나는 순간이 있다.

-14p, 인트로

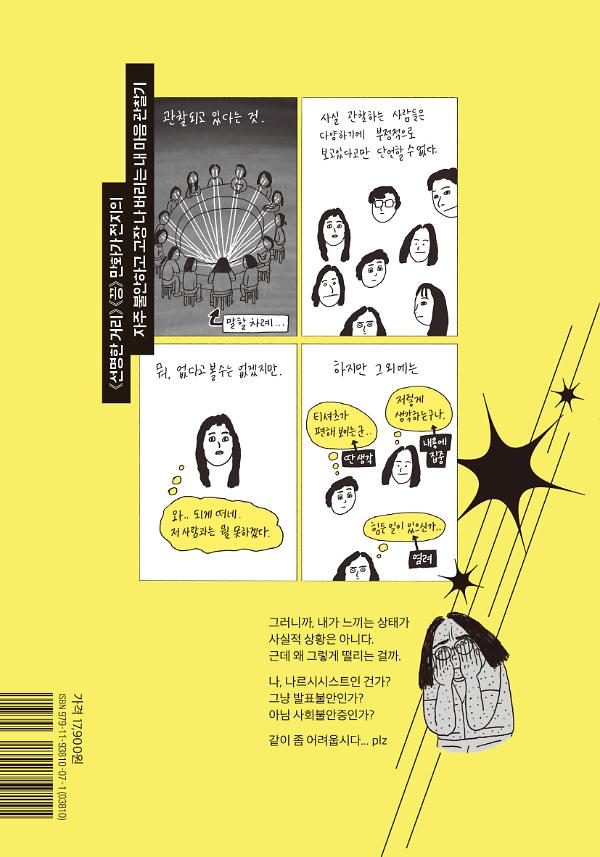

사회불안증이 있는 사람들이 가장 두려워하는 게 ‘내가 떨고 있다는 걸 사람들이 알게 되는 것’이라고 하는데 이 부분에서 늘 헷갈린다. 물론 떠는 것보다는 떨지 않는 게 좋은 거니까 당연히 안 떠는 사람으로 보이고 싶겠지만, 떨리는 건 스스로 괴로운 상태인데 다른 사람이 나를 떠는 사람으로 보고 이상하게 생각하는 게 과연 더 두려울까?

-39p, 내가 떠는 게 보여요, 안 보여요?

사실 나는 나에게 어느 정도 만족하고, 그렇게 큰 야망을 품지 않는다. 완벽주의자라고 할 정도는 아니게 적당한 선에서 쉽게 만족하고 끝내고 쉴 줄 아는 사람이라고 생각한다. 그런데 어느 부분에 결여나 뒤틀림, 오류, 고장이 찾아와 떨게 되는 걸까?

-66p, 나 자신 그대로로 서는 일

평생 ADHD 증상으로 살아온 사람이 ADHD 약을 처방받아 복용하고 나서 일반 사람들은 이렇게 평온한 상태로 살았던 거냐며 그간 힘들었던 이야기를 쓴 책을 읽었다. 나 역시 사람들 앞에 서거나 여럿이 함께 있을 때 긴장감과 압박감을 민감하게 느끼는 처지에서, 부정적인 감정에 휩싸이지 않고도 일상생활이 가능한 사람을 만나면 이렇게 말하고 싶어진다. “그 평온함이 정말 부러워요. 정말 귀한 걸 가지고 있군요.”

-89p, 난 떨어요, 나 떨어요!

내 안에 비좁게 엉겨 붙은 채 불안으로 웅크리고 있는 ‘나’들을 “이제 나가 놀아.” 하면서 조금씩 떼어 내보낸다면 내 안에도 좀 더 여유로운 자리가 생기지 않을까. 그러면 상대방이 잘 보이고, 이야기에도 몰입되고, 오롯한 관찰도 가능해지지 않을까. 타인의 기대나 평가를 신경 쓰며 하는 이야기가 아닌 진실을 찾으려는 내향인의 몸짓처럼, 나의 언어로 딱 내만큼만. -100p, 닮고 싶은 내향인 예찬

생각해보면 내가 가장 힘들었던 부분은 발표하기 전 며칠 동안의 난리법석(온갖 인터넷 검색)과 발표 후의 복기와 자책의 시간이었다. 이렇게 전 난리와 후 난리만 하지 않아도 발표에 대한 기억이 ‘묵직한 긴장감’으로만 저장되고, 계속해서 ‘전할 이야기’에만 초점을 맞춘다면 마음이 점차 정돈되어 나의 편도체도 안정에 이를 수 있지 않을까. (지금으로서는 묵직한 긴장감의 크기까지 줄이는 방법은 없다.) -108p, 튀겨진 나의 아몬드

그저 불완전한 상태를 오픈할수록 편안해지는 걸 느끼기에 내 불안을 SNS에 썼던 것처럼, 또 하나의 자세한 ‘불완전한 나’를 여기에 글로 기록한다. 이왕이면 책을 읽고 나도 그렇다고, 나도 어려워하고 있다고, 혹은 이러저러하게 극복하고 있다고 이야기를 건네는 미술인이 있다면 정말 너무 반갑겠다. 같이 좀 어려웁시다.

-129p, 새드엔딩