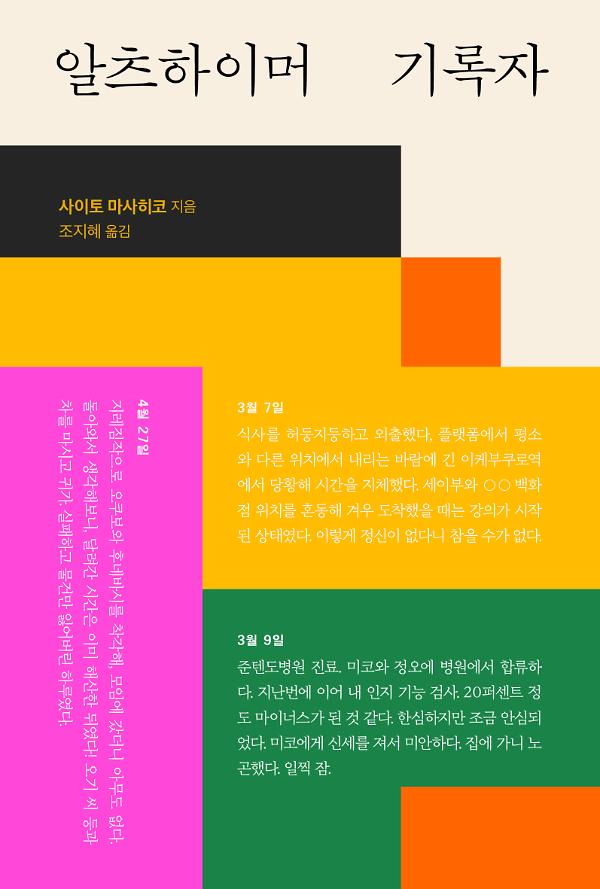

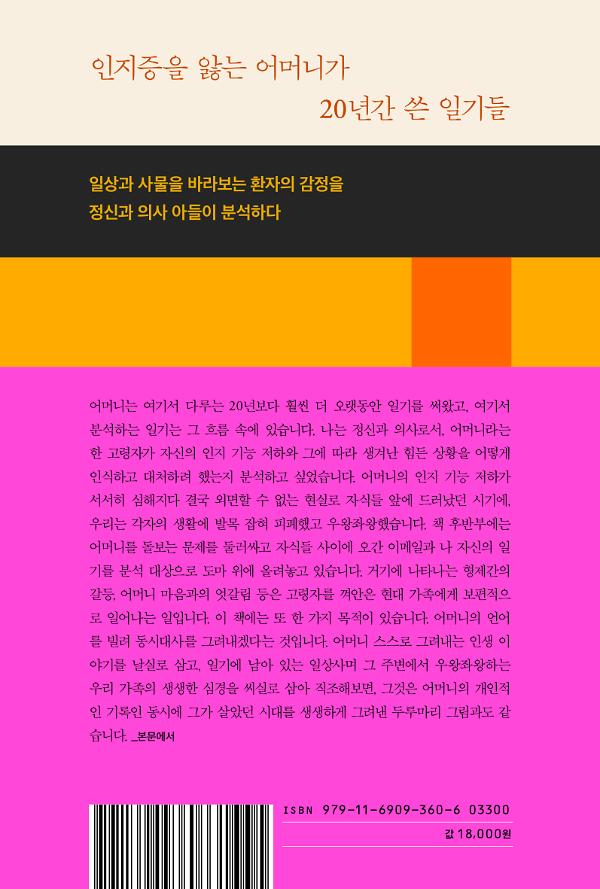

인지증을 앓는 어머니가 20년간 쓴 일기들

일상과 사물을 바라보는 환자의 감정을

정신과 의사 아들이 분석하다

알츠하이머에 걸린 사람의 일상과 감정

관찰일지가 드러내는 것들

일기라는 고유한 기록은 살이 연하다. 꿰뚫어 보려다간 구멍이 나고 함부로 펼쳤다간 찢어진다. 『알츠하이머 기록자』는 머뭇거리고, 주춤대며, 천천히 다가간다. 이 책의 저자처럼 노년 인지증(치매)을 연구한 전문의라면 능숙하게 자기 어머니의 인지증을 논하고 치료 과정을 마칠 것이라는 짐작은 조금도 맞지 않는다. ‘알츠하이머 기록자’들은 쓰기와 읽기의 보법을 새로이 한다. 어머니가 말년에 찾아온 인지증을 낯설어하며 덜그럭거렸듯이, 날마다 달라지는 몸과 정신에 머뭇거렸듯이, 차차 공백으로 남은 지면이 넓어졌듯이, 이 책의 저자 또한 어머니의 일기를 읽다 망설이고 이따금 말을 끝맺지 못한다. 병태를 낱낱이 파헤치는 전문가의 소견을 예상했다면 이 글은 기대를 비껴간다. 한 사람의 생애는 무언가의 징후로서 주어지지 않기에, 저자의 어머니 역시 어떤 전형으로 주어지지 않는다. 우리가 세이자正坐(せいざ, 무릎을 꿇고 앉은 자세)로 책과 마주 앉으면, 저자의 간곡한 당부가 들려온다. “이 책은 인지증을 이해하기 위한 실용서가 아닙니다. 어머니의 일기를 ‘알츠하이머병에 걸린 사람’의 일기로서, 그 속에서 병의 조짐을 찾는 방식으로 읽지는 말아주시기를 부탁드립니다.”

저자의 어머니는 돌아가시기 4년 전인 87세에 알츠하이머병을 진단받았지만, 그 조짐은 67세의 기록에서부터 나타난다. 저자는 20년의 세월을 4기로 나눈다. 1기(67~75세)는 인지 기능 저하의 낌새가 보이지만 활발히 사회할동에 열중했던 시기이며, 2기(76~79세)는 차츰 실수가 반복되고 혼란스러움이 더해지는 시기다. 3기(80~84세)에 이르러서는 병태에 대한 두려움이 심해지고 증상이 악화하며 요양원 입소가 불가피해진다. 4기(85~87세)는 기력이 쇠해 사실상 간헐적인 기록과 여백들이 대신하는 시기로 어머니의 죽음과 함께 끝맺어진다. 특히 마지막 시기는 어머니가 거의 기록을 남기지 못했기에 인지 기능 재활을 도왔던 신경심리학 전공 대학원생의 리포트로 뒷받침된다. 흔히들 인지증 환자가 자신의 병태를 자각하지 못한다고 생각하지만, 일기 곳곳에는 혼란스러움, 불안, 걱정, 어쩌면 상태가 호전될지 모른다는 희미한 희망까지 배어 있다. 물건을 잃어버리거나 당황하면서도 스스로 단속하고 주의했던 어머니는 정신이 무뎌져감을 섬세하게 느끼고 기록했다. 오래전부터 대비했던 죽음의 모양을 헤아리며 서툴게 말년을 관찰한 것이다. 저자 또한 반복되는 어휘나 행위의 빈도를 측정하며 두드러지는 양상을 추적한다. 다만 어머니를 추월해 삶을 속단하는 대신 신중하게 그 뒤를 따라 걷는다. 의사이기 이전에 아들로서, 병태를 진단하기 전에 삶의 면면에 귀 기울임으로써 기록 위로 해석이 드리운다.

한국은 고령사회를 넘어 초고령사회로 진입하고 있다. 다섯 사람 중 한 명은 65세 이상의 고령이다. 저자는 인지증을 초고령 인구가 증가한 데 따른 당연한 결과라고 말한다. 이를 뒷받침하듯 일본의 90세 이상 인구 200만 명 중 인지증 환자는 100만 명으로, 유병률이 무려 50퍼센트에 육박한다. 고령 인구 절반이 의학적으로는 인지증을 진단받을 수 있으며, 인지증이 아니더라도 노화를 피할 수 있는 사람은 없다. 게다가 90세를 넘어서면 표준 능력이 인지증 환자와 별반 다르지 않다. 즉 우리 중 누가 ‘알츠하이머 기록자’가 되어도 이상할 게 없다는 얘기다. 그렇기에 더더군다나 치료나 치유 등 특정 의도로 작성된 것이 아닌, 생활 양상이자 습관으로 기록된 말년의 관찰일지로서, 이 책은 우리 삶에 바짝 달라붙어 있다.