■ 그날의 참상을 지켜본 폭낭 한 그루처럼

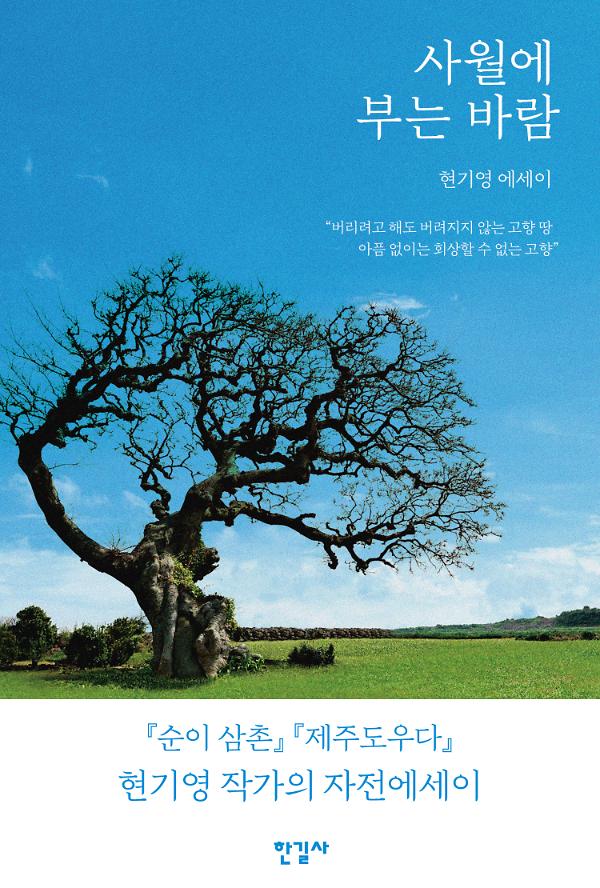

『사월에 부는 바람』 표지에는 나무 한 그루가 눈에 띈다. 너른 들판에 홀로 우뚝 선 나무는 제주 방언으로는 ‘폭낭’이라고 불리는, 일명 팽나무다. 팽나무는 동백꽃과 더불어 그날의 참상을 묵묵히 지켜본 4·3의 상징물 중 하나다. 표지의 사진이 암시하듯, 『사월에 부는 바람』은 제주 4·3을 중심으로 현기영의 삶과 문학 세계를 풀어가는 자전적 에세이다.

제1부 ‘문학의 길’에서는 문학인으로서의 현기영을 조명한다. 그의 작품 세계를 관통하는 4·3 문학을 살펴보는 것은 물론이고, 문학에 대한 애정과 한국 문단을 향한 진솔한 성찰이 담겨 있다. ‘작가 현기영’의 면모를 깊이 있게 들여다볼 수 있는 부분이다.

제2부 ‘사월의 노래’에서는 조금 더 본격적으로 4·3을 다룬다. 현기영은 금기시되던 4·3을 문학으로 형상화했다는 이유로 군부독재의 군홧발에 시달려야 했다. 현기영은 고문의 공포와 독자의 비난을 감수하면서도 4·3을 기록할 수밖에 없었던 이유를 고백한다. 독자는 ‘작가 현기영’을 넘어 ‘목격자이자 생존자인 현기영’의 모습을 마주하게 된다.

제3부 ‘나를 부르는 소리’에는 제주의 자연과 그 속에서 살아가는 사람들에 대한 깊은 애정이 담겨 있다. 화산섬 제주도의 독특한 지형과 사계절마다 변하는 한라산, 바람결에 따라 모습을 달리하는 오름과 푸른 바다의 모습이 애정 어린 필체로 가득하다. 현기영에게 제주도는 단순한 고향이 아니라, 그의 문학의 근원지다. 현기영은 말맛이 살아 있는 문장들로 제주도의 풍경을 세밀하게 묘사하며, ‘제주 사람 현기영’을 보여준다.

제4부 ‘우리는 누구인가’는 그 제목처럼, ‘우리’, 즉 한국 사회를 살아가는 시민으로서의 우리에게 질문을 던진다. 성장만을 쫓는 경쟁 사회에서 우리는 쉽게 나 자신을 잃어버리고, 공동체 안에서 함께 살아가야 할 타인을 적으로 인식하곤 한다. 현기영은 그런 현대인에게 경종을 울린다. 마음의 굴레를 벗어던지고, 함께 얼어붙은 바다를 깨자고 말하는 그 목소리는 우리 삶의 나침반이 된다.

『사월에 부는 바람』은 문학과 역사, 그리고 고향 제주에 대한 깊은 애정을 담은, 현기영만이 쓸 수 있는 글로 가득 차 있다. 그의 문장은 독자들에게 과거를 기억하는 동시에, 앞으로 나아가야 할 길을 함께 고민하게 만든다.

■ 제주의 상처, 문학이 되다

한강 작가가 『작별하지 않는다』로 노벨문학상을 수상한 이후, 제주 4·3에 대한 대중의 관심이 높아졌다. 하지만 본격적으로 4·3을 문학의 영역으로 옮겨온 이는 현기영이었다. 실제로 한강 작가는 『작별하지 않는다』를 집필하며 현기영의 작품을 참고하기도 했다. 반공 이데올로기 아래 외면받았던 이 참상을 목격자로서 증언하기 시작한 현기영은, 제주 4·3뿐만 아니라 한국 현대사의 아픈 역사를 문학으로 승화시키는 데 앞장서왔다. 개인과 역사가 긴밀하게 얽혀 있듯, 문학과 역사 역시 불가분의 관계에 있다. 그의 글을 읽다 보면 개인과 역사, 그리고 문학이 시대와 어떻게 호흡하는지를 자연스럽게 알게 된다.

그렇다면 우리는 현기영을 얼마나 알고 있을까? 『순이 삼촌』의 작가로서 그를 기억하는 이들이 많지만, ‘사람 현기영’에 대해서 잘 아는 사람은 많지 않다. 『사월에 부는 바람』은 그의 삶을 조명하며, 우리가 알지 못했던 현기영이라는 한 사람을 만나게 해준다. 그는 어떤 삶을 살아왔으며, 어떤 마음으로 4·3 문학을 쓰기 시작했을까. 그는 모진 고문과 민주화라는 격변을 거치며 어떤 고민을 했을까. 이 책은 그 질문에 대한 답을 담고 있다.

제주도를 단순한 관광지로만 생각하는 사람이 많다. 제주 4·3을 알고 있다 하더라도, 그 시대를 살아낸 이들의 목소리에 귀를 기울이는 이는 많지 않다. 『사월에 부는 바람』은 사월의 나지막한 봄바람처럼, 혹은 꽃샘추위와 함께 온 매서운 칼바람처럼 다가와 우리에게 말을 건넨다. 우리가 알아야 하지만 놓치고 있었던 것들, 우리가 생각해야 하지만 생각하지 않은 것들에 대해서.