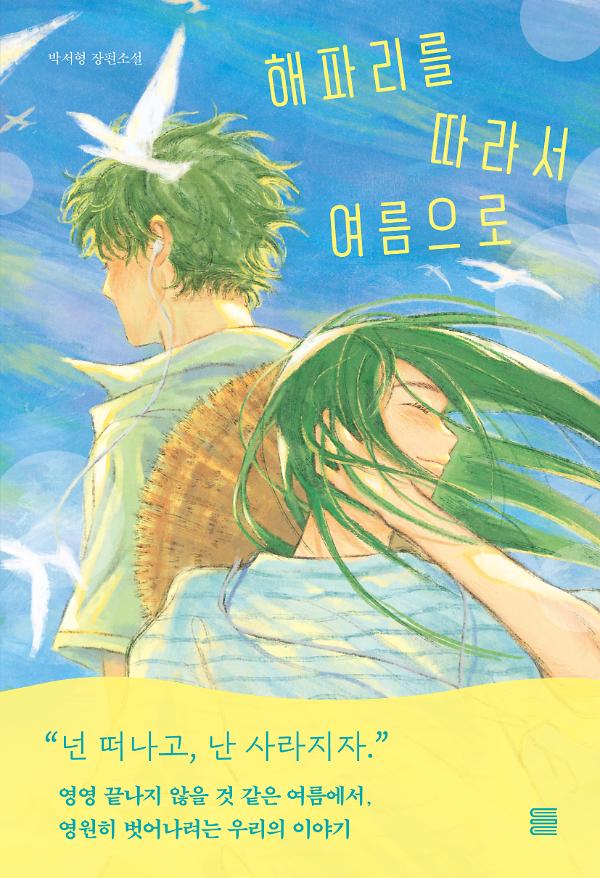

해변가의 그늘진 파라솔 아래에서 만난

죽고 싶거나 사라지고 싶은 아이

여름 방학을 맞이한 이삭은 해변가에 있다. 멀대처럼 큰 키, 갈색 곱슬머리, 날카로운 눈매. 언뜻 보면 남을 괴롭힐 것처럼 생겼지만 실은 그 누구도 눈에 담지 않는 소년이 바로 이삭이다. 섬에서 태어나 한평생을 바닷가에서 자랐으므로 이삭에게 여름의 해변가라는 건 특별한 요소가 될 수 없었다. 이삭을 향해 인사하는 이리리만 아니었더라도 아마 계속 그랬을 테다. 이리리는 이삭을 보고 대뜸 “너 죽고 싶다며?” 하고 말한다. 지난 가을에 섬으로 이사 온 이리리도 이삭의 소문쯤은 알고 있었다. 이 섬에서 이삭은 ‘죽고 싶은 애’였다. 위클래스 시간에 “사라지고 싶다”고 말했던 게 그런 식으로 소문난 것이다.

말이 바뀌었다고. 부풀려진 것도 와전된 것도 아니고 바뀐 것이라고. 매달 교실 자리를 바꾸듯이 그런 것뿐이라고. 그래서 자신을 기피하거나 조롱하는 아이들에게 별말 하지 않았다. 바뀐 것은 말뿐이고, 이삭의 마음은 변하지 않았기 때문이었다. _본문 속에서

죽고 싶은 게 아니라는 이삭의 말에 이리리는 당황한다. 이리리는 이삭과 다르다. 이리리는 정말로 죽고 싶은 아이다. 그리고 이삭 같은 애라면 자신이 망설일 때 등을 밀어줄 거라 믿고 있었다. 하지만 이삭은 이리리의 생각과는 다른 아이였고, 그래서 이리리의 계획은 어그러질 수밖에 없었다. 결국 이리리는 이삭에게서 해변가 아르바이트 자리를 받아낸다. 아르바이트 자리가 왜 필요하냐는 이삭의 물음에, 이리리는 돈이 필요하다고 말한다. 돈을 모아서 웬만해서는 절대 열리지 않는, 비싸고 무거운 금고를 살 거라고.

“넌 떠나고, 난 사라지자.”

서로의 공범이 되어 도모하는 마지막

그렇게 아르바이트로 얽힌 두 아이는, 여름 방학을 함께 보낸다. 아이스크림을 스쿱으로 퍼서 손님에게 건네고, 이리리가 사 온 김밥을 점심으로 먹으면서. 아주 가깝지는 않지만 그렇다고 아예 멀지도 않은 사이를 유지하며. 그러던 어느 날이었다. 둘의 사이를 비틀어 버리는 사건이 일어나고야 만다. 데면데면하던 두 사람이 서로의 속사정을 알게 되었을 때쯤, 이리리가 울음을 터트린다. 절대 울지 않을 것 같던 아이가 울기 시작하자 그런 아이의 곁에 있던 아이가 말한다.

“같이 가. 마지막까지 괴로우면 네가 너무 외롭잖아.”

이삭이 부드러운 손길로 이리리의 손바닥을 폈다. 네 개의 반달 모양 상처. 그 주위를 구름처럼 두르고 있는 멍.

“넌 떠나고, 난 사라지자. 너네 고모 집에서 서로 갈 길 가자.”

이리리는 말을 잃었다. 순간 커다란 바람이 불었다. 머리카락이 끊기며 이리리의 머리칼이 사방으로 나부꼈다. _본문 속에서

두 사람은 빈집으로 향한다. 예전에는 사람이 살았지만 지금은 누구도 살지 않는 빈집, 한 번도 가 본 적 없는데도 자연스럽게 “집”이라 부르는 곳으로.

이리리가 생각한 이삭은 ‘해파리 같은 애’였다. 해파리처럼 “바람 부는 대로 날아다니고 해류 따라 움직이”는 아이. 그게 이삭의 이미지였으나 자신을 똑바로 바라보며 “넌 떠나고 난 사라지자”고 말하는 사람이 정말 ‘해파리 같은 사람’일 수 있을까? 함께 빈집으로 향하며 이리리는 생각한다. 진짜 해파리는 누구일까.

해파리라는 이름을 달았는데 해파리가 아니라니. 저렇게 예쁘게 반짝이다니. 해파리가 아니면서 해파리라니. 이렇게 오답에 가까운 정답의 모습을 한 동물이 있다니. 정말 너 같아, 이삭아. _본문 속에서

이후 소설은 두 아이의 성장을 그려내며 하나의 단어로 묶어 버릴 수 없는 마음을 섬세하게 들여다본다. 명확하게 표현하기 힘든 마음, 아무도 살지 않는 빈집에 도달해서야 그곳을 ‘집’이라고 부를 수 있게 된 마음, 우리의 안에서 찰랑거리며 희미하게 반짝이는 마음들을.

“너였구나. 네가 파도가 돼서 나를 밀어냈구나.”

나를 구하는 이는 다른 누구도 아닌, 바로 우리

청소년의 자살률은 매년 높아지고 있다. 하지만 이 문제가 사회적으로 깊이 다뤄지기에는 아직 요원한 것처럼 보인다. ‘정신 병원’이라는 단어를 발음하는 데에도 눈치를 봐야 하는 이 세상에서 우리는 어떻게 살아가야 할까. 우리는 왜 자꾸 세상의 바깥으로 떠밀리고 있을까. 너와 내가 발 디딘 곳이 벼랑 끝이 아니길 바란다면, 과연 무엇을 해야 할까.

소설은 이러한 물음에 함부로 대답하지 않는다. ‘비슷하지만 똑같지는 않은 마음’들을 기민하게 알아채고 섬세히 바라본다. 타인에 의해 멋대로 이름 붙여지기 쉬운 아이들을 쉽사리 정의하지 않는다.

두려워 말라. 그 말이 이리리 안에서 맴돌았다. 여전히 두려웠으나 그럴 것 없다는 사람이 있었다. 퉁퉁 부은 눈에 벌게진 얼굴을 하고. 머리부터 발끝까지 몽땅 젖어서. 손가락에서 피를 흘리는, 해파리가 아닌 해파리. 비 쏟아지는 소리가 들리기 시작했다. _본문 속에서

박서형 작가는 우리에게 ‘두려워 말라’며 스스로 수영할 수 있는, 해파리를 닮았지만 해파리가 아닌 존재를 그려낸다. 자주 오해받아 움츠러든 너와 나. 그런 우리의 등을 밀어 주는 것은 어쩌면 부드럽게 넘실거리는 파도일지도 모른다. 『해파리를 따라서 여름으로』는 파도가 되어 따뜻한 햇볕이 내리쬐는 해변가로 우리를 보낸다. 그러고는 주먹을 꽉 쥐어 잔뜩 상처 난 손바닥을 조심스레 펼쳐 보이는 것이다.

소설은 한눈파는 법 없이 촘촘하고 사실적인 묘사와 진지한 태도로 둘의 깊은 관계성에 집중한다. 마침내 ‘조력 자살’이라는 윤리적으로 뜨거운 질문에까지 도달하게 되면 두근거리는 심장 박동으로 터질 것 같은 긴장감에 휩싸인다. 이 부분은 그야말로 소설의 백미다.

(…)

이 소설은 ‘죽음’에 직면함으로써 역설적으로 ‘삶’을 포기하지 않는 법을 알려 주는 감동적인 성장 소설이다. _추천의 말 중에서

그리고 이렇게 말한다. “서로가 서로의 어깨가 되어 주면 된다. 한없이 기울어지는 것 같을 때, 내 머리가 누군가의 어깨에 닿는다면 그건 그냥 잠시 쉬는 게” 된다고. 그래서 ‘우리’라는 단어가 소중하다고 말이다. “완벽한 구원은 당연히 없지만, 내일이 기대되는 거, 모레 챙겨 볼 드라마가 있는 거. 그게 모여서 구원 같아질 수 있”다는 말을 읊조리며 다음 계절로 우리를 밀어 보내자. 부드럽게 넘실거리는 파도처럼, 마침내 웃음 지으며 발을 내딛는 이삭과 리리처럼.