나는 결코 기억하기 위해 기록하지 않는다. 나는 계속 쓰고, 혼자 헤매기 위해 기록한다. 그리고 대외적인 결과물은 이 기록과 메모 더미 중 일부를 꺼내 이리저리 궁리해서 붙이고 자르고 재가공한 것일 뿐이다. -15쪽

마음만 먹으면 무엇이든 공짜로 포식할 수 있는 오늘날, 우리의 설익은 욕망이 뭉쳐진 검은 덩어리는 언제까지고 우리에게 죄책감 덩어리로 남을 뿐이다. 큰맘 먹고 수많은 북마크, 저장된 기사 가운데 의무감으로 어떤 것을 실제 보고 난 뒤 어떻게든 그에 대한 기록을 남기려는 것 역시 저장 강박의 연장선상이다. 그리고 이는 기록 전문가들의 기록법, 생각 정리법 등의 강의가 비싼 값에 팔리는 세태를 둘러싼 풍경이다. 하지만 한 번쯤 질문을 던져볼 필요는 있다. 그것들을 '기록'으로 남기려는 이유가 무엇인가? -23쪽

나는 에디터라는 직업을 무척 좋아한다. 일상을 관찰하고 그 안에서 재미있는 것을 찾아 이야깃거리를 만드는 일. 허무주의에 빠지거나 냉소하는 대신 기어코 의미를 만들어내는 일. 내가 하는 일이 그런 것이어서 좋다. -33쪽

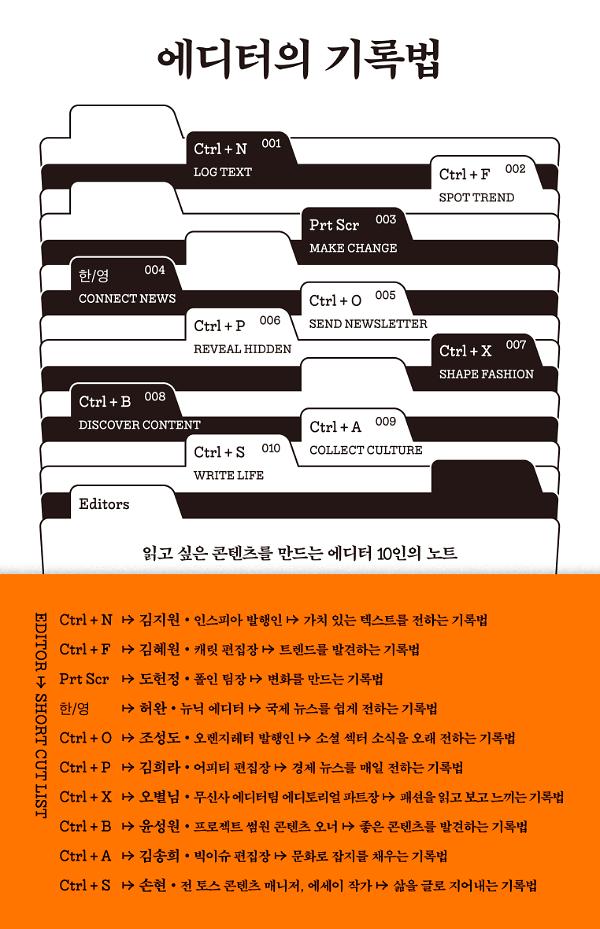

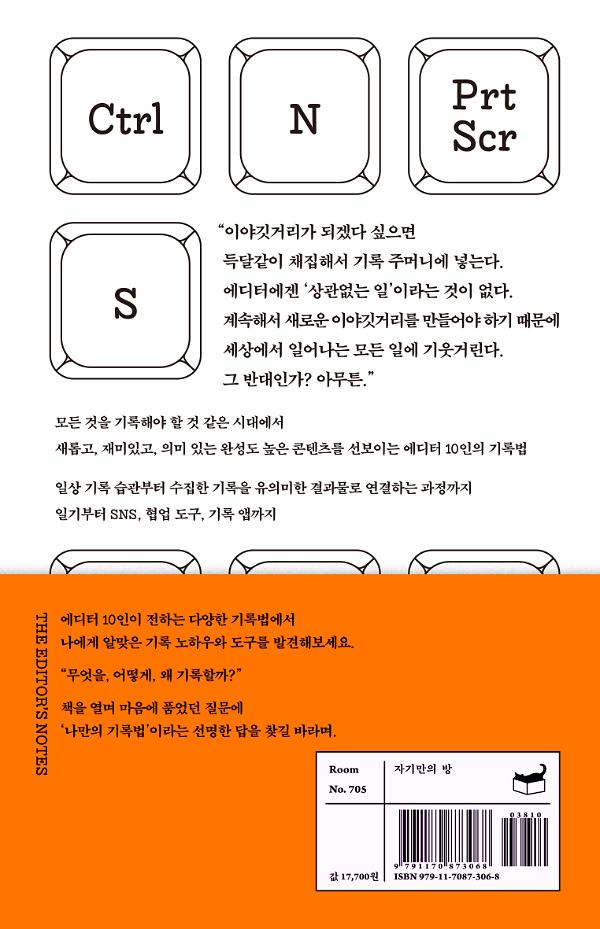

이야깃거리가 되겠다 싶으면 득달같이 채집해서 기록 주머니에 넣는다. 에디터에겐 '상관없는 일'이라는 것이 없다. 계속해서 새로운 이야깃거리를 만들어야 하기 때문에 세상에서 일어나는 모든 일에 기웃거린다. 그 반대인가? 아무튼. -33쪽

무엇을 기록하는지만큼이나 중요한 것이 어디에 기록하느냐다. 재료를 신선하게 보관하고, 필요할 때 신속하게 꺼내 쓰는 것도 능력이니까. 일단 고백부터 하자면 나는 기록을 많이 하는 사람이지 체계적으로 하는 타입은 아니다. (…) 너무 완벽한 규칙과 체계를 세워놨을 때 오히려 정말 중요한 것을 놓치는 경험을 자주 했다. -37쪽

잊혔다고 생각한 것도 사실 우리 뇌에 저장된다는 걸 연차가 쌓이며 깨달았다. 시간이 흐른 뒤에도 아이데이션을 하면 놀랍게도 뇌는 잊힌 줄 알았던 정보를 불러낸다. 그리고 무의식의 영역에 가라앉은 정보도 장기적으로는 나의 관점을 형성하는 기반이 됐다. 게으른 기록자로서 나는 확신한다. 본 것은 달아나지 않는다. - 58쪽

에디터로서 남들이 다 하는 수준에서 벗어나 신선하고 널리 회자되는 기획을 하려면? 우선 내가 보는 정보의 양이 많아야 한다. 그래서 기록보다 중요한 건 무언가를 꾸준히 보는 습관이다. 인풋이 습관화되면 기획할 때 두 가지 레이더가 작동한다. 과거부터 누적된 정보에서 바로 아이디어를 끄집어낼 수도 있고, 일상에서 숨 쉬듯 접한 콘텐츠에서 지금 필요한 아이템이나 인물을 발견할 수 있다. -61쪽

에디터는 관찰하고 발견하는 사람이다. 매일 시시각각 쏟아지는 수많은 정보 속에서 맥락을 발견하고 의미를 골라내 개별적인 정보를 통합적으로 연결하는 사람이다. (…) 누구보다 눈 밝은 관찰자가 되어야 하고, 성실한 기록자가 되어야 한다. -84쪽

나의 기록 습관은 상당히 단순하다. 체계적으로 정보를 저장하지도 않고, 전문적인 노트 앱을 사용하지도 않는다. 기본이 되는 도구는 총 네 가지인데, 앞서 소개했던 모바일 사파리 브라우저의 아이클라우드 탭, 맥과 아이폰의 '메모' 앱, 싱스 앱, 그리고 종이 노트다. -108쪽

대단한 깨달음이 없어도 상관없었다. 혼란스러웠던 감정을 '혼란스러웠다'라는 문자로 써서 눈으로 보는 것만으로도 충분했다. 분명한 건 기록은 어떤 식으로든 보이지 않는 것을 보이게 해준다는 사실이었다. -121쪽

누구에게도 전달되지 않는 기록도 많지만, 나는 수많은 기록을 남기는 과정에서 스스로 답을 얻고, 글 속에 좀 더 완만한 길을 내며 독자에게 쉽게 읽히는 글을 만들려고 노력한다. 그러다보면 메아리로 흩어진 줄 알았던 목소리는 언젠가 선명한 귓속말로 돌아온다. -128쪽

아이폰 메모장의 메모는 어느새 1400개를 향해간다. 매일이 마감의 연속이라 해도 과언이 아닌 패션 이커머스 플랫폼에서 시의성이 중요한 콘텐츠를 만들려면 곧바로 기록하고 필요할 때 바로 찾아 쓸 수 있는 기록 도구는 필수다. 패션은 트렌드뿐만 아니라 계절과 환경, 각종 이슈에도 영향을 받는다. -143∼144쪽

당장은 파편처럼 보여도 바로바로 쌓아두는 기록이면 충분하다. 때로는 촌각을 다투며 결과물을 만들어내야만 하는 패션 에디터의 일, 종종 책상 앞에 각 잡고 앉으면 머릿속이 하얗게 되고 마는 내게 파편은 모여 든든한 '믿는 구석'이 된다. -148쪽

앞으로는 콘텐츠를 그저 소비하고 넘어가는 것이 아니라 자신이 발견한 좋은 콘텐츠를 자기 언어로 정리하고, 기록하고, 궁극적으로 자신만의 콘텐츠를 만드는 자양분으로 축적하는 일이 점점 더 중요해질 것이다. 한 걸음 더 나아가 이 과정을 하나의 시스템으로 이해하고 계속해서 자신의 콘텐츠 시스템을 개선하는 일이야말로 콘텐츠의 시대를 살아가는 기본자세일 수 있다. -164쪽

내가 못하는 건 기록보다는 정리에 가깝다. 나는 정리를 잘 못하는 대신 무조건 많이 찾아보고 흡수하고 쌓아둔다. 뭐든지 그냥 스쳐 지나가지 않고 내 것이 되도록 모으는 버릇이 있다. (…) 잔뜩 쌓아둔 물건 중에 필요한 것을 바로 찾아내기도 어렵다. 하지만 '잘 쌓아'두지 않았다고 무엇도 만들 수 없는 것은 아니다. 재쓰비의 노래 가사처럼 “아무것도 아닌 건 아무것도 없”다. -186쪽

마감에 돌입하면 우리는 진심으로 전력 질주한다. 과거에 머릿속에 저장해두었던 '좋아하는 것'들의 기록을 찾아가면서 온갖 능력치를 풀가동하는 것이다. -198쪽

일상의 초점을 원거리와 근거리로 바꾸다보면 새로운 글감을 발견할 수 있다. 실제로 내 눈앞에 계속 있던 것도 관심이 없어 보지 못하는 경우가 많다. 자주 만나지만 늘 그냥 지나쳐서 몰랐던 어떤 단어, 누군가의 지나가는 말, 아이와 함께 놀았던 경험 등 그 현상의 이면에 무엇이 있을지, 사람들은 어떻게 생각하고 내 생각은 어떤지 곱씹다보면 그 생각과 입장을 글로 정리해보고 싶은 마음이 된다. -216쪽

J. K. 롤링과 크리스토퍼 놀런의 메모에서 또 하나 눈여겨본 것은 둘 다 '손으로 직접 썼다'는 사실이다. 생각이 정리되지 않은 상태에서는 키보드보다 손으로 글을 쓰는 걸 권한다. 한글 키보드는 왼쪽에서 오른쪽으로만 입력 방향이 정해져 있어 의식의 흐름을 자유롭게 따라잡으며 두서없이 적기에는 손이 낫다. 처음에 PC나 노트북으로 쓰기 시작했더라도 중간에 이를 종이로 출력해 소리 내 읽고 그 위에 다시 손으로 쓰거나 노트에서 재구성하는 과정을 거친다. -221쪽