「사람은 무엇으로 사는가」

P. 30-31

세상에는 내 뜻대로 되지 않는 것이 있다는 감각, 나아가서 사람이, 권력이, 돈이 어떻게 손댈 수 없는 뭔가가 있다는 감각, 이것이야말로 인간이 갖는 경외심의 근거이며, 시적이고 종교적인 감수성은 그러한 감각에 뿌리를 박고 있다.

P. 31

예수의 시험 이야기에서 “하느님”이 의미하는 바는 바로 이런 뜻일 것이다.

빵과 권력의지, 야망의 노예가 되기를 거부하는 인간의 자유 의식은 역설적으로 ‘내 마음대로 할 수 없음’에 대한 의식, 달리 말하자면 하느님에 대한 겸허한 복종에서 비롯된다.

P. 31-32

일리치의 말대로 본래 인간은 특정한 시간과 장소에 뿌리박고 거기 내포된 고난을 극복하고자 노력하면서, 동시에 그 고난에 순응하면서 인간으로서 존재한다. 고난과 역경에 거역하고 동시에 순종하면서 인간은 제 발로 서고 제 힘으로 사는 법, 곧 자유를 터득해 간다. 자유(自由)란 ‘스스로 말미암음’, 곧 ‘스스로 함’이라는 자치와 자립의 정신 외에 다른 것이 아니다.

P. 32

인간적 삶의 조건으로서 고난 자체를 제거하고 관리하겠다는 데서 근대적 오만이 비롯된다. 일리치의 말대로 비가 오는데 우산을 만들어 비를 피하는 것으로 그치지 않고 비 자체를 없애려 하는 것이 근대 산업주의의 오만이다.

P. 32-33

고난이라는 다소 관념적인 언어를 물질적 언어로 번역하면 가난이라고 할 수 있을 것이다. 고난과 가난은 세계의 모든 위대한 종교들이 발견했던 생명의 본질이다.

P. 33

주어진 장소와 시간의 한계 안에서 집단적으로, 또 개인적으로 고통을 감내하면서 인간은 때로는 탄식하고, 때로는 노래하고 춤추고 예배 드렸던 것이다. 문화와 예술, 종교는 생명의 살려는 의지와 고통 감내 경험이 어우러져 만들어진 생의 무늬이자 얼룩 같은 것이다.

P. 33-34

가난과 고통은 개인으로든 집단으로든 인간이 제 발로 서서 스스로 살아가기 위한 삶의 필수 조건이다. 우리는 그 안에서 삶의 기술을 터득할 수 있다. 그러나 그 기술이 단순히 기술을 넘어서 고난과 가난 자체를 없애겠다는 만용으로 변하는 지점이 있다. 우리는 어디가 그 지점인지에 대해 예민한 감각을 지녀야 할 것이다.

「길고양이들 곁에서의 사색」

P. 50

그리스도의 십자가라는 기독교의 이 일원화된 문턱이 지니는 특이성은 무엇인가? 이 문턱이 의미하는 바는 무엇인가? 아마도 그것은 세상에서 가장 낮은 자리, 약한 자리, 그곳이 바로 영원으로 가는 입구, 우주의 중심이라는 뜻이 아니겠는가? 거룩으로 가는 문턱, 세계의 중심은 세상에서 가장 낮은 자리, 변두리에 있다는 것이다. 내가 세상에서 가장 낮은 자리에 서 있을 때, 덧없는 피조물로서 나의 존재를 자각할 때, 그때야말로 역설적으로 나는 우주의 중심에 다가가 있는 것이다.

「샬롬, 민중의 평화」

P. 68-69

전쟁의 기계들은 강력하고, 생명은 강보에 싸인 아기처럼 연약하다. 그러나 그 연약한 생명이 쇳소리 나는 기계 바퀴 아래서 살아남는다. 마태의 이 이야기는 아무리 전쟁 기계들이 굉음을 울리며 돌진해서 모든 것을 파괴해도 생명은 살아남는다고 말하고 있다. 그래도 생명은 지속된다는 것이다. 그리고 결국은 세상의 가장 못난 것들이 세상에서 가장 위대한 일을 한다. 아무리 땅을 빼앗기고 곡식을 빼앗겨도 못난 농부는 다시 쟁기질을 한다. 또 아무리 전쟁이 일어나고 자식을 빼앗겨도 바보 같은 여자들은 다시 아이를 낳는다. 이 바보들이 계속해서 농사를 짓고 아이를 낳기 때문에 내 입에 밥이 들어가고 인류의 생명이 지속된다. 이들이야말로 민중의 평화, 곧 ‘샬롬’을 이루어 가는 사람들이다.

P. 72

강철 군대와 함께 밀려오는 ‘팍스 로마나’ 앞에 ‘샬롬’은 강보에 싸인 아기처럼 연약하다. ‘샬롬’은 마을의 올리브나무 숲과 임신한 아내, 오래된 예언과 그것이 이루어지기를 기다리는 노인들, 밤하늘의 별을 보며 빈 들에서 양 떼를 지키는 목자, 아기를 낳은 여인들과 관련된다. 반면 ‘팍스 로마나’는 마을과 마을 사람들을 몰아내고 건설되는 웅장한 건축물들과 요새들, 화려한 옷차림을 하고 헬레니즘식 경기장과 목욕탕을 들락거리며 그리스어로 말하는 사람들, 로마 기마병과 상인들을 실어 오는 함선 같은 것들과 관련된다.

요컨대 ‘샬롬’은 우리가 ‘고향’이라는 단어와 함께 떠올리는 모든 것들과 관련되며, 그것은 민중이 오랜 세월 주어진 환경에 뿌리내리며 독특한 방식으로 스스로 갈고 닦아 꽃피운 삶의 총체이자 마음의 습관이다.

반면 ‘팍스 로마나’는 당대의 지배자들이 먹고 입고 말하고 생각하는 것의 총체와 관련되며, 그 본성상 끊임없이 이식되지 않고서는 유지될 수 없다. ‘샬롬’은 각각의 장소와 시간에 매어 있기 때문에 다양하고 이식될 수 없는 반면, ‘팍스 로마나’는 자연환경적 · 문화적 차이를 문질러 버리면서 침식해 들어오기 때문에 결과적으로 문화적 획일화를 가져온다.

국가와 제국의 역사는 끊임없이 ‘샬롬’을 침탈해 가는 역사였다.

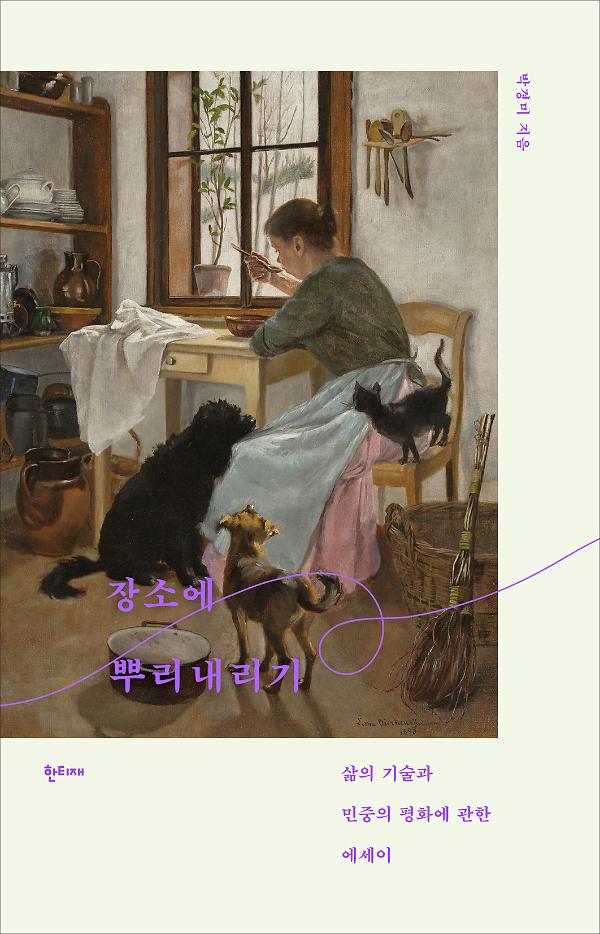

「‘장소’에 뿌리내리기」

P. 134-135

돌아보면 나는 내 인생의 시기마다 한 장소에 오래도록 뿌리내리고, 그곳에 속한 사물의 질서 안에서 세상을 바라보는 내 나름의 입장을 가지려고 애썼다. 어린 시절 뛰어놀던 서울 변두리의 산과 들, 1970년대 말 이화여대의 수수하고 검소했던 풍경들은 내가 가진 미적 감수성의 토양이 되었고, 나는 이런 장소들을 매개로 해서, 즉 이런 장소들이 나와 내 주변 사람들에게 갖는 의미들을 존중하는 법을 배우면서 친밀감, 배려, 관심과 같은 인간적 감정과 태도를 익혔고, 무언가를 소중히 여긴다는 것이 어떤 것인지 배웠던 것 같다. 구체적인 장소와 얽힌 이러한 경험들은 인간이 자기 밖의 세계와 관계를 맺는 가장 기초가 되는 경험들이다. 이제 내게 남아 있는 장소 경험이라고 해야 고작 고양이 똥을 치우는 정도이지만, 가늘게나마 끊어지지 않고 장소에 뿌리내릴 수 있다는 것이 감사하다. 죽을 때까지 이곳에서 고양이 똥을 치우면서, 고양이 때문에 동네 사람들과 아옹다옹하면서 살고 싶다.

P. 136

우리는 구체적으로, 개별적으로 아는 것만을 사랑할 수 있다. 그러므로 우리가 사랑하는 것들을 옹호하기 위해서 우리는 구체적으로 사고하고 구체적인 언어를 구사해야 한다.

P. 144

성서는 인간이 자신이 속한 장소의 무한한 복잡성, 곧 삶의 ‘우연’에 열려 있는 만큼 자유로울 수 있으며, 동시에 하느님의 은혜에 나를 개방할 수 있음을 일깨워준다. 그것은 인간을 수량화하고 수치화하는 기계의 방식과 상극이며, 장소로부터 뿌리 뽑힌 근대의 방식과도 결정적으로 대립된다. 진보든 보수든 오늘날 기독교인들이 이 점을 말하지 않는 것은 참으로 이상하다.

「‘대지의 공동체’와 하느님나라의 경제」

P. 218-219

어릴 적 나는 어른들이 일제 강점기에 얼마나 억울하고 분한 일을 당했는지, 그리고 전쟁으로 어떻게 부모형제와 생이별을 했는지 고생담을 들려줄 때마다 이상하게도 그런 슬픈 이야기들이 내 몸속으로 들어와 따뜻하고도 행복한 느낌으로 나를 채워 주는 경험을 했다. 가난하고 고단한 이야기들임에도 불구하고 그것은 내 안에서 풍부하고 윤택한 느낌을 불러일으켰다. 출세나 국가발전에 대한 멋진 이야기가 아니라 신기하게도 그런 소박하고 순진한 이야기들이 오래도록 가슴에 남았고, 어른이 되어서는 그런 이야기들이 사람과 관계를 맺고 세상을 이해하는 내 나름의 방식을 찾아가는 데 가장 원초적인 바탕이 되는 ‘기분’을 형성한 것 같다. 그처럼 우리 윗세대가 우리에게 전해 줄 ‘이야기’를 가지고 있었던 것은 아마도 그들이 땅과, 땅에 뿌리내린 삶에 우리보다 훨씬 더 밀착해 있었기 때문이 아닌가 싶다. 괴롭고 힘들게 살았을망정 대지에 뿌리내린 삶의 강력한 힘이 살아 있었기 때문이라고 생각한다.

P. 221

원자론적으로 고립된 개체들을 권력에 의해 통합하고 동원하는 것이 파시즘적 전체주의라면, 신앙은 사랑의 힘에 의해 원래 우리 자신이 속해 있는 전체 속으로 용해되려는 노력이다. 따라서 우리가 원래 속한 ‘전체’에 대한 기억을 불러일으키지 못하는 신앙은 가짜이며, 하느님은 나를 이웃과 자연에, 전체에 조화롭게 연결시켜 주는 중심이다.

P. 222

대지는 공동체이고 우리는 그 일부분이다. 우리는 땅에 뿌리박고 살아가며, 궁극적으로 땅에 의존한다. 땅은 단순히 자원들이 쌓여 있는 창고도 아니고, 화폐가치에 근거해서 그 안의 어떤 것은 가치 있고 어떤 것은 가치가 없다고 평가할 수 있는 것도 아니다. 땅은 우리가 살아가는 커다란 맥락이며, 우리가 하는 모든 일은 그 안에서 분별 있게 잘 들어맞아야 한다. 경제는 이러한 ‘대지의 공동체’의 하위 시스템이어야 하며, 자연의 건강한 기능과 일치되게 작동해야 한다.

P. 246-247

죽은 나무에서 푸른 싹이 돋아나기를 기다리며 계속해서 물을 주는 행위, 그것이 지금 우리가 해야 할 일이 아닌가 싶다. 그리고 그것은 우리 믿음의 오래된 습관인 종말론적 신앙을 지켜 나가는 것이기도 하다.