왜 글을 쓰려고 하는가? 내 경험, 생각, 깨달음을 왜 남기려 하나? 누가 읽기는 할까? 나의 존재 증명을 위해서 쓰고 있나? 아직도 인정받고 싶은가? 이런 생각이 문득문득 들었다. 흑백의 논리로 자기만 옳다고 외치는 종이 낭비의 글을 대할 때면, 글은 분야에 전문성 있고 인품이 있는 사람이 써야 한다고 생각했다. 글쓰기가 두려우면서도 계속 쓸 수 있었던 것은, 글을 쓰는 순간의 마음이 소중했기 때문이다. 그 시간은 자신을 차분히 들여다보게 했고, 다독이게 했고, 아픈 나를 살게 해주었다.

나의 기억은 왜곡될 수 있다. 온전히 사적인 관점과 단편적인 장면에 대한 기억은 꾸며낸 소설이 될 수도 있다. 하지만 가슴 깊이 선명히 남아있는 잊지 못하는 순간은 그만큼 하고 싶은 말이 되었다. 나에게 유리하게 각색된 기억일지라도 글을 쓰면서 다르게 바라보고 싶었다. 글 쓰는 시간 내내 내가 얼마나 작고 편협한지 끊임없이 마주했다. 형편없음과 더 나은 사람이 되고자 하는 마음 사이의 갈등, 후회와 아픔 속에서 살아내려는 애틋함이 글 속에 있었다. 타인을 평가하고 평가당하던 링에서 내려와 한 걸음 나아가고 싶은 간절한 마음이 있었다.

정희진의 책 『나를 알기 위해 쓴다』에는 글을 쓰는 이유를 다음과 같이 이야기한다.

‘상처가 아니라면, 왜 쓰겠는가? 상처가 없으면 쓸 일도 없다. 작가는 죽을 때까지 ‘팔아먹을 수 있는’ 덮어도 덮어도 솟아오르는 상처가 있어야 한다. 자기 이야기를 쓴다는 것은 경험을 쓰는 것이 아니다. 경험에 대한 해석, 생각과 고통에 대한 사유를 멈추지 않는 것이다.‘

누구나 자신의 정체성을 고민하며 선택했던 삶을 되돌아보고, 탈출하고 싶은 해방일지가 있을 것이다. 나의 소소한 경험은 누구에게나 있을 수 있는 평범한 이야기이다. 그 속에 간절했던 나의 바람이 있다. 처음이었던 매 순간 설레고 긴장했던 봄바람, 열심히 노력해서 하고 싶었던 일을 성취하며 느꼈던 가을바람 같았던 순간, 갈등과 아픔 속에서 그물에 걸리지 않는 바람처럼 자유롭게 살고 싶었던 시간이 있었다. 생각에 머무르지 않고 글을 쓰며 내 존재를 탐구하고 나를 넘어보려는 걸음. 그 걸음이 나를 더 아끼고 사랑할 수 있게 해주었다. 이는 타인을 더 이해하고 공감하고 더 사랑할 수 있게 할 것이다. 10년 이상 골골거리며 아픈 내게 글쓰기는 보약 한 첩과도 같다.

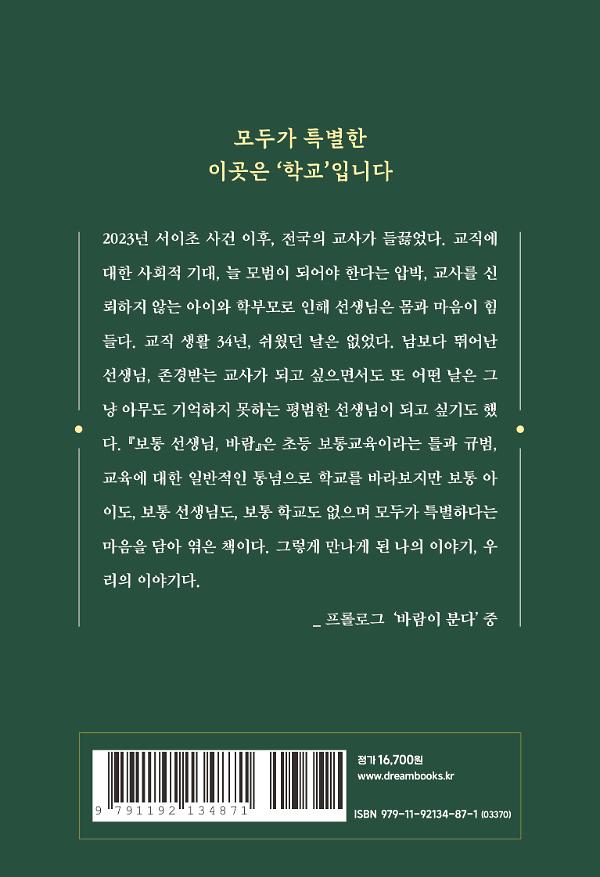

〈보통 선생님, 바람〉은 작가 정희진의 책 제목처럼 나를 알기 위해 썼다. 나의 상처는 나만의 것이 아니다. 학교 현장에서 아픔을 견디며 아이들을 사랑하고 헌신적으로 가르치는 선생님. 자녀 교육에 대한 고민과 걱정에 오늘도 희생하며 자신의 삶을 갈아 넣는 학부모. 맑고 밝은 꾸러기 아이들의 이야기다. 나의 경험과 사유가 또 다른 교육 현장과 사회로 연결되길 바라본다.

수없이 많은 바람이 불었다. 싱그럽고 따뜻한 봄바람, 무덥고 습한 여름 바람, 시원하고 상쾌한 가을바람, 시리도록 추운 겨울바람,

산바람, 강바람, 바닷바람, 미풍, 강풍, 태풍….

오늘도 바람이 분다.

그물에 걸리지 않는 바람처럼

무소의 뿔처럼 혼자서 가라.