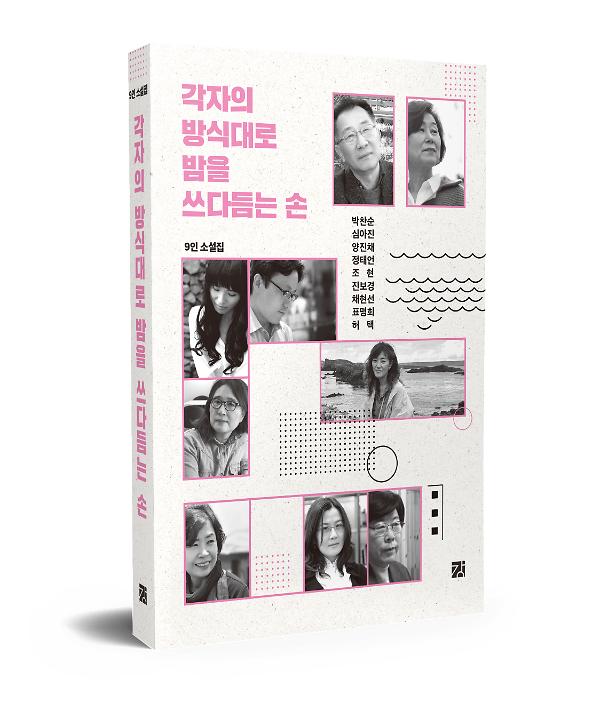

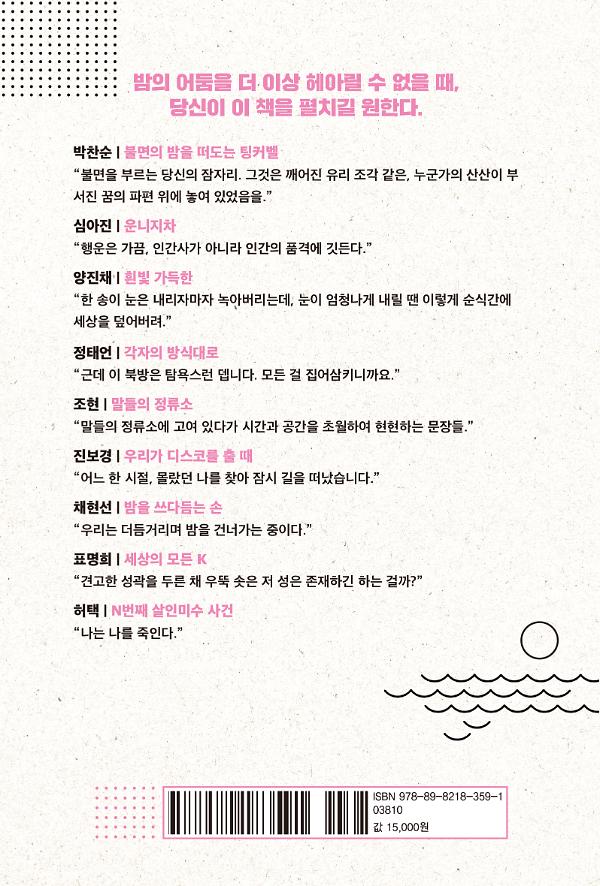

밤의 어둠을 더 이상 헤아릴 수 없을 때, 당신이 이 책을 펼치길 원한다.

아홉의 작가가 모여 만든 아홉 개의 서랍마다, 골목길들이 무섭게 일어서고 이곳에서의 밤은 끝나지 않고 계속 이어진다. 모험을 위한 부름을 알리는 전령이나 고지자는 어둡고, 징그럽고, 무섭고, 세상의 버림받은 존재인 것이 보통이겠지만, 당신 앞에 솟아오른 세계는 충만하게 아름답길 바란다. “삶에 대한 황망한 기대와 하나 다르지 않게 끈질기게, 질척거리며 엉겨 붙는 사념에 시달”리고 난 후라면 “몸이 아니라 영혼을 다친 강아지처럼”(심아진, 「운니지차」) 울어도 상관없다.

자신 안의 중심을 잃었을 때 비로소 여행이 시작되듯이, 이 골목에서라면 시공간을 넘나들며 쉬이 빠져나오지 못하는 기묘한 경계점에 서게 될 것이다. 아홉 개의 서랍에는 모두가 기피하는 더러움을 껴안고 그 존재로부터 더러움을 토해내게 하는 분명한 힘이 있다. 그것은 “모든 걸 집어삼키니까요. 그 앞에서 절규해봐야 아무 소용없어요. 전부 사라지고 (……) 아무도 안 알아주는 외로운 절규”(정태언, 「각자의 방식대로」)이기도 하다. 아가미를 펄떡이는 북방의 차가운 바람 속에 서서 누군가 실제로 살 수 없었던 인생만이 아니라 그들이 살아야 했던, 그러나 살지 못했던 인생까지 살게 하는 것이 이야기가 가진 힘이 아닐까.

어떤 분야의 작품이든 작가와 독자가 함께 완성해나갈 때 가장 매혹적인 세계가 열린다고 믿는다. 슬픔을 가운데 두고 이쪽이나 저쪽에서 문을 열어보면, 그의 내부는 생각보다 좁고 깊어 상대를 응시하는 일은 언제고 어렵겠지만, 서랍 속 소설들은 “얼떨떨하다 못해 머릿속이 멍해져왔다. 일생일대의 기회에 잠에 빠져 허우적댄 얼빠진 주인공”(표명희, 「세상의 모든 K」)이 되는 일을 서슴지 않는다. 한때 아프다 밀어놓았던 지난날을 느닷없이 소환해 당신의 손바닥에 쥐여줄 수도 있다. 그렇게 쥔 것들을 펼쳐 바람에 풀어내고 나면 한동안은 “잠시 굉음도 사라지고, 삭풍도 잔잔해진다. 어깨가 홀가분해진 (……) 삭풍 속으로 조용히 스며든다. 발걸음이 산뜻”(허택, 「N번째 살인미수 사건」)해진다. “가까이에서 보면 소름이 끼칠 정도로 섬뜩했지만 조금 떨어져서 바라보면 무슨 회화 작품처럼 보”(박찬순, 「불면의 밤을 떠도는 팅커벨」)이기도 하듯 어쩌면 삶은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 단순한 세계인지도 모른다.

때로 생(生)은 저마다의 권태나 절망의 바닥을 치고 나서 폭발하기도 한다. 선과 악이 하나의 얼굴인 것처럼, 우리가 사랑하는 타자를 이해하고 분석할 수 있다는 오만과 결별하는 순간, 신기하게도 영원히 닫혀 있을 것만 같던 타자의 내면의 빗장이 열린다. “세상의 모든 이야기는 사랑의 상처에서 자라나. 누군가의 마음이 누군가의 마음을 사랑해 생겨난 이야기”(채현선, 「밤을 쓰다듬는 손」)이자, 그것은 곧 자기 자신의 내면을 호출하는 일이기도 하니까.

책을 읽는 동안, 시간은 자비로워서 그의 곁을 스치기만 해도 어떤 날 선 일들이든 모서리를 잃고 부드러워질 것이다. “눈은 동공 없이 텅 비어 있었다. 모딜리아니의 그림처럼. (……) 작품의 의도나 이유를 묻지 않는다. 까만 눈동자를 그려 넣으라고 강요하지 않”(진보경, 「우리가 디스코를 출 때」)고 그저 당신 손에서 우리는 부드럽게 펼쳐질 뿐이다. 오래 그리워한 것들, 끝내 붙잡지 못한 것들, 못내 목메어오는 것들이 흰빛으로 일렁이는 언어의 바람벽에서 흩날린다.

당신이 자신을 향한 위로를 놓지 않았다면, 서로 스미고 스며 흰빛 가득한 세상이 되는 기적 같은 순간을 맞이하게 된다. “한 송이 눈은 내리자마자 녹아버리는데, 눈이 엄청나게 내릴 땐 이렇게 순식간에 세상을 덮어버”(양진채, 「흰빛 가득한」)리는 것처럼, 분별과 무분별의 아득한 경계를 잠과 꿈, 그리고 날마다 죽음을 꿈꾸는 일로 작품 속에서 구현하기도 한다. 서랍 속에서라면, 색색으로 점멸하는 신호등과 민들레 홀씨가 날아오르는 횡단보도와 정연한 숫자들의 달력을 비껴나 분명 내가 발 디딘 세상이지만, 이전의 세상이 아닌 듯한 기이한 뒤편으로 내던져질 수도 있다.

당신이 펼친 이 책은 아홉 개이자, 동시에 하나의 긴 노래이다.

“무심코 털어놓은 진심의 문장들, 머뭇머뭇 눈빛으로 보내는 침묵의 말들, 비 내리는 새벽 다녀간 흔적으로 남기는 꽃잎의 언어들, 고통과 상흔을 달래는 손짓들. 밤의 로비에서 누군가의 해후를 빌어주는 기도들. 잠시 말들의 정류소에 거주하고 있다가 이윽고 시간과 공간을 초월하여 마음을 전하는 나와 당신들의 가여운 언어들”(조현, 「말들의 정류소」)의 골목길이다. 때로는 오직 살아남는 것이 그 어떤 영웅적인 행위보다 존엄하기에, 기도한다, 세상의 모든 아픈 언어의 영혼이 원하는 곳에 무사히 도착하기를.