나주 영산포 ‘타오르는 강 문학관’ 개관 맞아

시집 『타오르는 영산강』펴낸 원로소설가 문순태 씨

“영산강은 무한한 상상력의 원천”

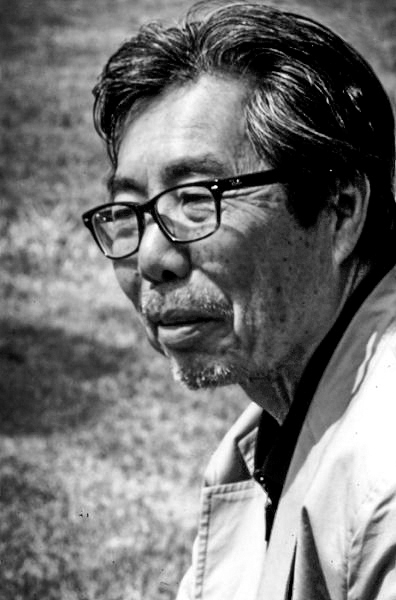

소설가 문순태(86) 씨가 나주 영산포 ‘타오르는 강 문학관’(나주시 예향로 3871-4) 개관을 맞아 시집 『타오르는 영산강』(문학들)을 펴냈다. 이 문학관은 1886년 노비세습제 폐지부터 1929년 광주학생독립운동까지 영산강을 무대로 펼쳐지는 민초들의 삶을 형상화한 문 씨의 대하소설 『타오르는 강』(전9권)에서 영감을 얻어 나주시가 지난 10월 4일 개관한 것이다.

문 씨는 올해 봄 담양 생오지에서 영산포로 거처를 옮겼다. 이번 네 번째 시집에서는 18년 만에 생오지를 떠나 나주로 옮겨 온 후, 영산강에 대한 소회를 시로 표현한 것이다. “〈타오르는 강〉 만나러/영산강으로 돌아왔다/너를 처음 본 순간부터/통증 같은 설렘으로/내 영혼 뜨겁게 타올랐다” “이제 마음의 흉터 다독이며/너와 함께/미혹迷惑의 시간 속으로/하염없이 흐르고 싶구나”(「영산강에 와서」)

자서(‘시인의 말’)에서 시인은 “무등산이 나의 생태적 고향이라면 영산강은 내 졸작 소설 『타오르는 강』의 고향이다.”라고 고백했다. 작품의 고향을 따라 영산강으로 옮겨 온 셈인데, 요즘 생명력이 넘치는 영산강을 통해 많은 영감을 받고 있다고 했다. 또한 영산강의 흐름을 따라서 삶의 마지막 길을 걷고 싶다는 바람도 털어놨다. 그는 이것을 “인생의 정리가 아니라 인생의 완성으로 생각하고 있다.”

“영산강을 따라 걷는다/갈 곳을 잃은 사람에게/강물은 길이 되고/동반자가 된다/강의 마음으로/낯선 길 따라 걸으며/때 묻은 시간 헹구고/헛된 욕심 흘려보내고 나니/원한도 미움도 물거품 되고/발걸음 바람처럼 가벼워진다/이제 서두르거나/미련 쌓아올리지 않고/강과 함께 걷는 것만으로도/내 삶은 더 깊고 푸르다/강을 따라 걷는다는 것은/날개 펴고 하늘에 올라/일곱 가지 무지개 빛깔/꿈을 쫓아가는 것”(「영산강을 따라 걷다」)

강은 높고 낮음이 없는 수평세상을 이루고 높은 곳보다 낮은 세상을 지향하고 비어 있는 것들을 가득 채우는 속성을 지니고 있다. 문 씨는 종일 영산강을 바라보기도 하고 강을 건너고 영산강변을 거닐면서, 강의 흐름을 통해 또 다른 자아를 발견하고 있다. 새벽에 일어나 영산강물 흐르는 소리에 귀를 기울여 보기도 한다. 거대한 생명체인 영산강은 날씨와 바람에 따라 수시로 빛깔과 소리와 흐름의 속도가 달라진다.

“나주 양진사댁 세습노비 웅보/자유의 몸 되어 쌀분이와 혼인하고/영산강변 새끼내에 둥지 틀었다/웅보 따라 몰려든 노비들도/함께 팽나무 심고 고향 만들었다/꿈은 쌀밥 한 번 배터지게 먹는 것/산다는 것은 굶지 않는 것/끝까지 이 땅에 살아남기 위해/하늘과 싸우며 강둑을 쌓았다/목숨 걸고 일군 땅 빼앗기자/강에 뛰어들어 꺼이꺼이 울었다/사람답게 살고자 했던 그는/역사의 어둠 속 귀퉁이에/질경이 되어 뿌리내리고/풀잎처럼 흔들리며 살다가/민들레 홀씨 되어 날아갔고/씨앗들 영산강변에 흩어져/태극기 힘차게 펄럭이는/바람으로 다시 일어섰다”(「새끼내 웅보 씨」)

대하소설 『타오르는 강』에서 주인공 웅보가 영산강이 우는 소리를 듣고 싶었던 것처럼 문 씨 또한 강이 우는 소리를 듣고자 강과 하나 되기를 원한다. 웅보가 들었던 것이 억울하게 죽은 노비들의 한맺힌 울음이었다면 문 씨가 들은 소리는 인위적으로 흐름을 막아 답답해서 토하는 영산강의 아우성일지도 모른다. “눈부신 개화 물길 열었던 영산강/그러나, 등대 불 꺼진 지 오래/떼지어 찾아들던 고깃배들 사라지고/콘크리트 댐에 숨결마저 막혔다”(「타오르는 영산강」)

1부의 시들은 「새끼내 웅보 씨」처럼 소설 『타오르는 강』을 쓸 당시 느꼈던 시상들을 정리한 것들과 2024년 영산포로 이사 온 후에 쓴 시들이다. 2부 ‘홍어’ 는 세 번째 시집 『홍어』 이후에 쓴 홍어 시들이며, 3부 ‘시간의 끝’에서는 그동안의 삶의 흔적들을 돌아본 것, 4부 ‘5월의 그대’는 젊었을 때 써두었던 연시들을 모은 것이다.

“영산강은 마지막 내 삶에 무한한 상상력을 불러일으켜주었다. 오래전에 읽었던 팀 보울러 소설 『리버 보이』에서 손녀 제시가 만난 소년(소년 시절의 할아버지)이 된 기분이기도 하다. 죽음을 앞두고 고향에 있는 강의 그림을 완성시키기 위해 할아버지를 따라 온 손녀는 신비한 한 소년을 만나는데, 그 소년은 바로 과거의 할아버지였던 것이다. 나도 영산강에 온 후부터 소설 속에서 할아버지가 변신한 소년이 된 기분이다. 나는 영산강의 흐름을 통해 80 평생의 내 삶의 흔적들을 반추해 보았고 그 과정을 시로 표현해 보았다.”(‘시인의 말’)