세속에 물들지 않으려는 의지의 절창

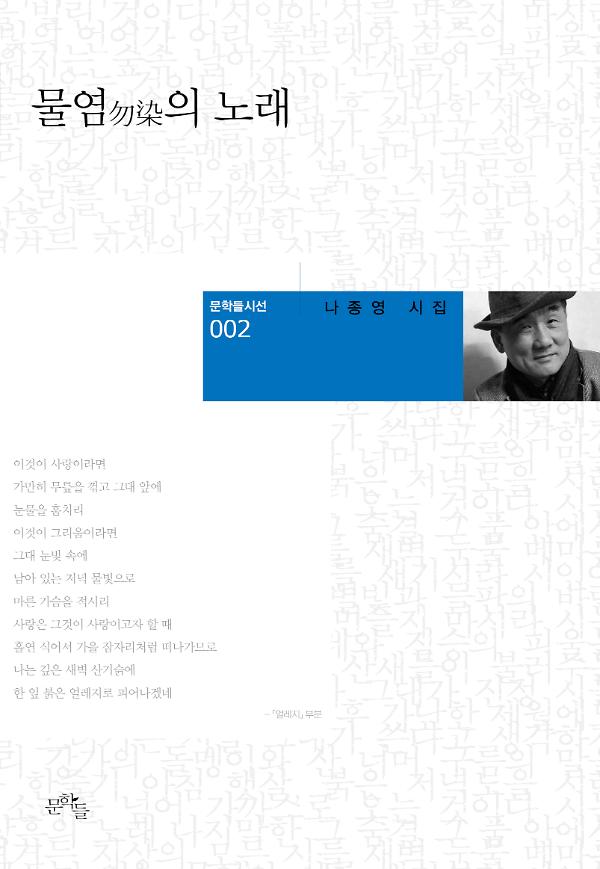

나종영 시집 『물염勿染의 노래』

나종영 시인이 신작시집『물염勿染의 노래』(문학들 刊)를 펴냈다. ‘물염’은 ‘세속에 물들지 말라’는 뜻이니 이 시집은 그런 염원과 결기의 노래라 할 수 있다.

전남 화순군 이서면 창랑리에는 송정순(1521~1584)이 지은 ‘물염정勿染亭’이 있다. ‘물염’은 그의 호다. 사화의 시대, 거듭되는 죽음과 유배의 시대에 그는 무도한 세상을 뒤로하고 이 정자를 짓고 은둔했다.

화순 ‘적벽’이라는 말은 기묘사화(1519년)로 유배온 신재 최산두(1483~1536)가 이곳의 풍광이 중국의 적벽에 비견된다고 하여 붙인 이름이다. 그는 유배가 풀린 뒤에도 이곳을 떠나지 않았다. 최산두는 조선조 문묘에 배향된 하서 김인후(1510~1560)의 스승이다. 하서는 18세 때 장성에서 물염정을 오가며 그를 사사했다.

시인은 어느날 그 정자에 가서 “그대는 홀로 어디쯤 닿고 있는가?” “세상 어느 것에도 물들지 않는 물염적벽에/그대는 칼끝을 세워 청풍 바람 소리를 새기고”(「물염정에 가서」)라고 노래한다. 예나 지금이나 다를 바 없는 혼탁한 세상에서 ‘세속에 물들지 않는’ 참다운 길이 무엇인지를 묻고 있는 것이다. 선비의 자세와 다르지 않다.

그동안 나는 그냥 시를 쓰는 사람보다도 한 사람 ‘시인’으로서 시대를 살아오기를 염원해 왔다. 사물과 사람에 대한 사랑, 겸손, 겸애와 더불어 이 훼절의 시절에 세속에 물들지 않는 시인이 되고 싶었다.(‘시인의 말’)

1980년대 ‘5월시’ 동인,

고희의 언덕에서 빚은 시의 결정

나종영 시인은 1980년 5.18민중항쟁 직후 결성된 ‘5월시’ 동인 중 한 명이다. ‘5월시’ 는 군부독재의 폭압 아래 다수의 문인들이 침묵하고 있을 때 ‘광주’의 진실을 알리기 위해 결성된 시 동인지로 이른바 1980년대 ‘무크 붐’을 일으키며 한국문학운동사에 한 획을 그었다.

이번 시집은 2001년『나는 상처를 사랑했네』 이후 23년 만에 펴내는 시인의 역작이다. 광주의 아픔과 진실을 밝히려는 초기 시 이후 분단된 민족문제와 참담한 민중현실 그리고 자연과 생명에 대한 경외를 노래해온 시인의 여정이 어느새 ‘고희’에 이르러 더욱 깊고 넓은 시적 결실을 맺고 있다.

하늘을 향해 곧게 뻗어 있는/빈속의 대나무도//몇 번은 둥글게 휘어져야/제 몸의 마디를 지킨다//그 청절한 마디마디의 힘으로/불의에 꺾이지 않고//땅속 깊이 뿌리를 뻗어/비로소 한 생명을 피워 올린다//저 산이 울면 대나무는 죽창이 되고/저 강이 울면 어린 죽순도 화살이 된다.(「청죽靑竹」전문)

이것이 사랑이라면/가만히 무릎을 꺾고 그대 앞에/눈물을 훔치리/이것이 그리움이라면/그대 눈빛 속에/남아 있는 저녁 물빛으로/마른 가슴을 적시리/사랑은 그것이 사랑이고자 할 때/홀연 식어서 가을 잠자리처럼 떠나가므로/나는 깊은 새벽 산기슭에/한 잎 붉은 얼레지로 피어나겠네/이것이 사랑이라면/그대 앞에 꽃잎의 그늘을 어루만지는/시린 물방울,/그것의 침묵이 되겠네.(「엘레지」전문)

휘어짐으로써 마디를 지키고 뿌리를 뻗어 한 생명을 피워올린다는 청죽의 자세는 여린 꽃잎 앞에서 사랑을 위해 무릎을 꺾고 그 꽃잎의 그늘을 어루만지는 자세와 다르지 않다. 시인에게 꽃은 “상처의 다른 모습”이기 때문이다. “꽃은/이 세상의 모든 꽃들은/상처의 다른 모습인지도 모른다//꽃은/꽃잎의 이면에 비밀스레 감추어진/눈물샘과 아린 상처로 인해/꽃들은 더 아름다운지도/모른다”(「꽃은 상처다」)

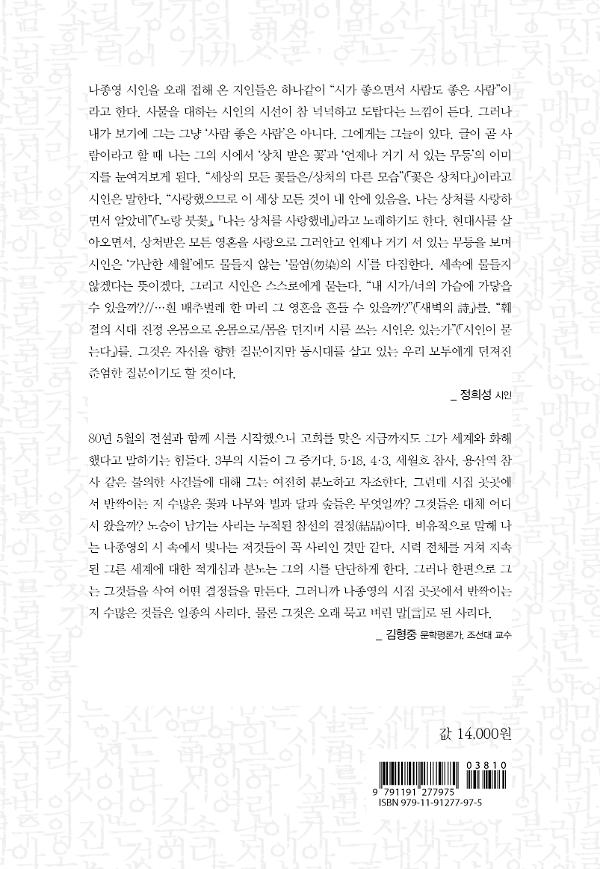

이처럼 사물과 세계에 대한 시인의 따스하고 겸허한 자세는 풀, 꽃, 나무, 숲, 깡통, 연탄, 촛불, 노을, 별 등의 사물과 교감하면서 우리가 추구해야 할 삶의 궁극적인 가치가 무엇인지를 숙고하게 해준다. 또한 5·18, 4·3, 세월호, 용산역 참사와 같은 불의한 사건들을 어떻게 응시하고 실천해야 할 것인지를 깨닫게 해준다.

그래서인지 이번 시집은 “‘가난한 세월’에도 물들지 않는 ‘물염의 시’”(정희성 시인), “억압받는 민중과 함께하고자 하는 유교적 선비의 자세”(임동확 시인), “오래 묵고 벼린 말[言]로 된 사리”(김형중 평론가)라는 평가를 받고 있다.